–Р–≤—В–Њ—А —Б—В–∞—В—М–Є:

–Ы—О–±–Њ–≤—М –Я–Њ–љ–Њ–Љ–∞—А–µ–љ–Ї–Њ

30 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 2025

–Х—Б–ї–Є –њ—А–Њ—Б–љ—Г—В—М—Б—П —Б —Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –Ј–Њ—А—М–Ї–Њ–є –Є —Б–њ—Г—Б—В–Є—В—М—Б—П –Ї –Ф–Њ–љ—Г –њ–Њ –Т–µ—Б–µ–љ–љ–µ–Љ—Г –Є–ї–Є –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–µ—А–µ—Г–ї–Ї–∞–Љ, —З—В–Њ —В—П–љ—Г—В—Б—П –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ–Њ –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г –≤ –Ц–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–Љ —А–∞–є–Њ–љ–µ –†–Њ—Б—В–Њ–≤–∞, —В–Њ –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г–≤–Є–і–µ—В—М —А—Л–±–∞–Ї–Њ–≤, —Б–њ–µ—И–∞—Й–Є—Е –Ї —Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є —А—Л–±–љ–Њ–є –ї–Њ–≤–ї–µ. –Ы–Є—Ж–∞ —А—Л–±–∞–Ї–Њ–≤ —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ—Л, –Ј–∞–≥–Њ—А–µ–ї—Л –Є –Њ–±–≤–µ—В—А–µ–љ—ЛвА¶ –†—Л–±–∞–ї–Ї–∞ –і–∞—С—В –Є–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–±—Л—В—М –≤ —В–Є—И–Є–љ–µ, —Б–ї–Є—В—М—Б—П —Б –њ—А–Є—А–Њ–і–Њ–є, –њ–Њ-–Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —Г—В—А–Њ, —Г–≤–Є–і–µ—В—М –≤–Њ—Б—Е–Њ–івА¶ –І—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –ї—Г—З—И–µ, —З–µ–Љ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В—М –≤–Њ—Б—Е–Њ–і —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞ —А–∞–љ–љ–Є–Љ —Г—В—А–Њ–Љ? –Ф–∞ –Є —А—Л–±–∞ –ї—Г—З—И–µ –Ї–ї—О—С—В –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П.

–Ь–Є–Љ–Њ —А–Њ–і–љ–Є–Ї–∞ –У—А–µ–Љ—Г—З–µ–≥–Њ —Б–њ—Г—Б–Ї–∞–µ–Љ—Б—П –Ї –Ф–Њ–љ—Г. –≠—В–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ вАФ –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є—Е —В–Њ—З–µ–Ї –Њ–±–Є—В–∞–љ–Є—П –ї—О–і–µ–є –≤ —З–µ—А—В–µ –†–Њ—Б—В–Њ–≤–∞. –°–Њ—В–љ–Є –ї–µ—В –Ј–і–µ—Б—М –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –ї—О–і–Є, –Є —Б–ї–µ–і—Л –Є—Е –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –Љ—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є–Љ –≤ –≤–Є–і–µ –Љ–Њ—Й–љ—Л—Е –Ј–Њ–ї—М–љ—Л—Е —Б–ї–Њ—С–≤, —З–µ—А–µ–і—Г—О—Й–Є—Е—Б—П –њ—А–Њ—Б–ї–Њ–µ–Ї –≥–ї–Є–љ—П–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–≤, –Ї—Г—Б–Ї–Њ–≤ –≥–ї–Є–љ—П–љ–Њ–є –Њ–±–Љ–∞–Ј–Ї–Є —Б—В–µ–љ, —З–∞—Б—В–Њ —Б –Њ—В–њ–µ—З–∞—В–Ї–∞–Љ–Є –Ї–∞–Љ—Л—И–∞.

–Ъ–ї–∞–і, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є –Ј–і–µ—Б—М –≤ 1958 –≥–Њ–і—Г –Т. –Я. –І–µ—А—Б–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Є –Р. –Р. –Ь–Є—Е–∞–є–ї–µ–љ–Ї–Њ, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –Є–Ј –±–Њ—Б–њ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Б—В–∞—В–µ—А–Њ–≤ вАФ —А–µ–і–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ –Љ–Њ–љ–µ—В –Є–Ј –і—А–µ–≤–љ–µ–≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Я–∞–љ—В–Є–Ї–∞–њ–µ–є —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л II вАФ –љ–∞—З–∞–ї–∞ III –≤–µ–Ї–∞ –љ. —Н. –°–µ–Љ—М –Љ–Њ–љ–µ—В –Х–≤–њ–∞—В–Њ—А–∞ (154вАУ170 –≥–≥.), –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М вАФ –°–∞–≤—А–Њ–Љ–∞—В–∞ II (174вАУ210 –≥–≥.) –Є —З–µ—В—Л—А–µ вАФ –†–µ—Б–Ї—Г–њ–Њ—А–Є–і–∞ (211вАУ226 –≥–≥.), –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –Њ–±–ї–Њ–Љ–Ї–∞—Е –≥–ї–Є–љ—П–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—Г–і–∞, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї–Є –≤–Ї–ї—О—З—С–љ–љ–Њ—Б—В—М –Э–Є–ґ–љ–µ-–У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –≤ —Ж–µ–њ–Њ—З–Ї—Г –Є–Ј –і–µ–≤—П—В–Є –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–∞–љ—В–Є—З–љ—Л—Е –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–є –њ–Њ –і–Њ–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –±–µ—А–µ–≥—Г –Ї –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї—Г –Њ—В –Ґ–∞–љ–∞–Є—Б–∞.

–° –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –≤—А–µ–Љ—С–љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –Ј–∞–љ—П—В–Є–µ–Љ –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –≤ —Н—В–Њ–Љ —А–∞–є–Њ–љ–µ –±—Л–ї —А—Л–±–љ—Л–є –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–µ–ї, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–є –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О –Ј–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–∞–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–є. –Я–µ—А–≤—Л–Љ–Є –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –±–µ—А–µ–≥–∞—Е –Р–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П –±—Л–ї–Є —А—Л–±–∞—З—М–Є —Б—В–∞–љ—Л –і–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –Є –Ј–∞–њ–Њ—А–Њ–ґ—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–Є—Е –≤ –±–∞—А—М–µ—А–љ—Л—Е –Ј–µ–Љ–ї—П—Е. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М—О –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —В—Г—А–Њ–Ї –Є —В–∞—В–∞—А, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ј–∞–њ—А–µ—В–Њ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞—В—М –≤ —Н—В–Є—Е –Ј–µ–Љ–ї—П—Е –Ї–∞–Ї–Є–µ-–ї–Є–±–Њ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, —А—Л–±–љ—Л–µ —Б—В–∞–љ—Л –љ–Њ—Б–Є–ї–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј –љ–Є—Е —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –њ—Г—В–Є–љ—Л, –і—А—Г–≥–Є–µ –ґ–µ вАФ –њ–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В.

–Я–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–Є–≤–∞ ¬Ђ–Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П, —Г—З–Є–љ—С–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–ї–µ–љ–Є—П–Љ –Є —А—Л–±–љ—Л–Љ –≤–∞—В–∞–≥–∞–Љ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ч–∞–њ–Њ—А–Њ–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ –±–∞—А—М–µ—А–љ—Л—Е –Ј–µ–Љ–ї—П—Е¬ї, –Ј–∞–њ–Њ—А–Њ–ґ—Ж–∞–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ 1746 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Њ 28 –Ј–Є–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л—Е –Ј–∞–≤–Њ–і–Њ–≤, –і–Њ–љ—Б–Ї–Є–Љ –Ї–∞–Ј–∞–Ї–∞–Љ вАФ 38 –Ј–∞–≤–Њ–і–Њ–≤. –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–∞ –≤—Б–µ—Е —Г–і–Њ–±–љ—Л—Е –і–ї—П –ї–Њ–≤–∞ —А—Л–±—Л –Ї–Њ—Б–∞—Е —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—П –Р–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П.

–Я—А–Є –≤—Б—С–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–µ —Н—В–Є—Е —Б—В–∞–љ–Њ–≤ –Є—Е –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ј–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ї—А–∞—П –љ–µ–ї—М–Ј—П –љ–µ–і–Њ–Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞—В—М. –Ю–љ–Є –њ–Њ–≤–ї–Є—П–ї–Є –љ–∞ –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –Я—А–Є–∞–Ј–Њ–≤—М—П –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і, –љ–∞–Љ–µ—В–Є–≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –Љ–µ—Б—В–∞ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–є, –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Г–і–Њ–±–љ—Л–µ –і–ї—П —А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤—Б—В–≤–∞. –Ч–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —А—Л–±–∞—З—М–Є—Е —Б—В–∞–љ–Њ–≤ –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М, –≤ –±–Њ–ї–µ–µ –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, –≤ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П.

–Ф–ї—П –Э–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –Ф–Њ–љ–∞ –Є —З–∞—Б—В–Є –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—П –Ґ–∞–≥–∞–љ—А–Њ–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞ —В–∞–Ї–Є–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є—Б—М –≤ 30вАУ60-–µ –≥–≥. XVIII –≤., –Ї–Њ–≥–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є—П –≤ —Е–Њ–і–µ –±–Њ—А—М–±—Л —Б –Ґ—Г—А—Ж–Є–µ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї–∞ –Ј–і–µ—Б—М —А—П–і –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–µ–є –Є —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–∞ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞–і–µ–ґ–љ—Г—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г –Њ—Е—А–∞–љ—Л –Ї—А–∞—П –Њ—В –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є–є —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Я–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ—Г –±–µ—А–µ–≥—Г —А–µ–Ї–Є –Ф–Њ–љ –љ–∞—З–∞–ї–Є –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Ж–µ–ї—Л–µ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П. –Т–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–Є–µ –Ј–і–µ—Б—М –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–µ —Б—В–∞–љ—Л —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е. –Ю–љ–Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–∞–Ј–∞—З—М–Є—Е —А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є—Е —Б—В–∞–љ–Њ–≤. –Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –љ–Є—Е –Є –±—Л–ї –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞–љ.

5 –Љ–∞—А—В–∞ 1738 –≥–Њ–і–∞ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж–∞ –Р–љ–љ–∞ –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ–≤–љ–∞ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–ї–∞ –≥—А–∞–Љ–Њ—В—Г ¬Ђ–Ю –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є–Є —А—Л–±–љ—Л—Е –ї–Њ–≤–µ–ї—М –≤ —А–µ–Ї–µ –Ф–Њ–љ, –љ–∞ –Ь–µ—А—В–≤–Њ–Љ –Ф–Њ–љ—Ж–µ –Є –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ¬ї. –≠—В–Њ –Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –Ї–∞–Ј–∞—З—М–µ–Љ—Г –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—О вАФ –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б—В–∞–љ—Г. –Я–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г —Б—В–∞—А–Њ–ґ–Є–ї–Њ–≤ —Б—В–∞–љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П ¬Ђ–У–љ–Є–ї—Л–Љ¬ї –Њ—В –±–Њ–ї–Њ—В–Є—Б—В—Л—Е —В–Њ–њ–µ–є –Ь—С—А—В–≤–Њ–≥o –Ф–Њ–љ—Ж–∞.

–Ф—А—Г–≥–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–Њ –У–љ–Є–ї–∞—П –Ґ–Њ–љ—П. –Я–Њ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ –Ї—А–∞–µ–≤–µ–і–∞ X. –Ш. –Я–Њ–њ–Њ–≤–∞, —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞, —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–∞, –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ–≤–µ–і–∞ –Є –±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—П, –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –Э–Њ–≤–Њ—З–µ—А–Ї–∞—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –і–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ј–∞—З–µ—Б—В–≤–∞, —Б—В–∞–љ –±—Л–ї –Ј–∞—Б–µ–ї–µ–љ –њ—А–Є–њ–Є—Б–љ—Л–Љ–Є –Љ–∞–ї–Њ—А–Њ—Б—Б–Є—П–љ–∞–Љ–Є –µ—Й–µ –≤ 1747 –≥–Њ–і—Г –љ–∞ –У–љ–Є–ї–Њ–є –Ґ–Њ–љ–µ.

–°—В–∞–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –Ф–Њ–љ–∞, —А—П–і–Њ–Љ —Б —В–µ–Љ –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ, –≥–і–µ –Ф–Њ–љ —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–µ—В—Б—П —Б —А–µ—З—Г—И–Ї–Њ–є –Ь–µ—А—В–≤—Л–є –Ф–Њ–љ–µ—Ж. –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ 40-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ XVIII –≤–µ–Ї–∞ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —А—Л–±–∞—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Њ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–µ —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є–µ вАФ –Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї–∞—П –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М. –Ю—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–∞–љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Б—З–Є—В–∞—В—М –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤ –Є–Ј —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –Т–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ вАФ –І–µ—А–Ї–∞—Б—Б–Ї–∞. –Ю–њ–Є—Б—М ¬Ђ–Ю—В –£—Б—В—М –Ю–Ї—Б–∞—П –і–Њ –Ъ–∞–ї–∞—З–µ–є –Ї–∞–Ј–∞—З—М–Є–Љ –љ–µ–≤–Њ–і–Њ–Љ –Є –њ—А–Є–≤–Њ–ї–Ї–∞–Љ¬ї, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П –≤ 1759 –≥–Њ–і—Г –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤—Л–Љ —Б—В–∞—А—И–Є–љ–Њ–є –Р—Д–∞–љ–∞—Б–Є–µ–Љ –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ–Њ–≤—Л–Љ –Є –µ—Б–∞—Г–ї–Њ–Љ –Э–Є–Ї–Є—В–Њ—О –Ь–µ—И–Ї–Њ–≤—Л–Љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В, —З—В–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –У–љ–Є–ї–Њ–є –Ґ–Њ–љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Њ—Б—М 27 –љ–µ–≤–Њ–і–Њ–≤, –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –ї–Є—Ж—Г –Є —П–≤–ї—П–ї—Б—П —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –µ–і–Є–љ–Є—Ж–µ–є. –Ш–Ј –љ–Є—Е 25 –љ–µ–≤–Њ–і–Њ–≤ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Њ —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞–Љ –Є –Ї–∞–Ј–∞–Ї–∞–Љ —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—В–∞–љ–Є—Ж –І–µ—А–Ї–∞—Б—Б–Ї–∞. –†—Л–±—Г –ї–Њ–≤–Є–ї–Є –љ–∞–љ—П—В—Л–µ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –Є ¬Ђ—В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ—Б—В–≤–∞ –њ–∞–є—Й–Є–Ї–Њ–≤, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Б—В—Г–њ–∞—В—М –Љ–Њ–≥–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є¬ї. –Т 1843 –≥–Њ–і—Г –≤ —Б—В–∞–љ–Є—Ж–µ —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Њ 36 —А—Л–±–љ—Л—Е –Ј–∞–≤–Њ–і–Њ–≤, –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —А—Л–±—Г –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є –њ—А–Є –і–Њ–Љ–∞—Е вАФ 60. –°—Л—А—Ж–Њ–Љ –≤ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —А—Л–±–∞ —Б—В–Њ–Є–ї–∞ –Њ—В 14 –і–Њ 20 —А—Г–±. –Ј–∞ –њ—Г–і, –∞ –±–µ–ї–∞—П –Њ—В 6 –і–Њ 80 —А—Г–±. –Ј–∞ –њ—Г–і. –Ш–Ј –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є —А—Л–±—Л –Є–Ї—А—Л –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є –і–Њ 270 –њ—Г–і–Њ–≤. –°—В–∞–љ–Є—Ж–∞ —Б–љ–∞–±–ґ–∞–ї–∞ —А—Л–±–Њ–є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Б—О –Ю–±–ї–∞—Б—В—М –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –љ–Њ –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–∞ —А—Л–±–љ—Л–є —В–Њ–≤–∞—А –≤ –і—А—Г–≥–Є–µ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є (–≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О, –Ъ–∞–ї—Г–ґ—Б–Ї—Г—О, –Ю—А–ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О, –І–µ—А–љ–Є–≥–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є) –Є –і–∞–ґ–µ –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г.

–Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ –љ–µ–≤–Њ–і–Њ–≤ –і–∞—С—В –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї –Я. –Р. –Р–≤–∞–Ї–Њ–≤: ¬Ђ–°—А–µ–і–Є –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ –љ–µ–≤–Њ–і–Њ–≤ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П —В–∞–Ї–Є–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞–Ї –±—А–Є–≥–∞–і–Є—А (–≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А) –§–µ–і–Њ—А –Є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –Р–љ–і—А–µ–є –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—Й–µ–Ї–Њ–≤—Л вАФ —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ –і–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П –±—А–Є–≥–∞–і–Є—А–∞ –Ш. –Ь, –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—Й–µ–Ї–Њ–≤–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є –Я—А–Є–±—Л–ї—П–љ—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞–љ–Є—Ж—Л –Ш–≤–∞–љ –Є –Ф–µ–Љ—М—П–љ –Я–ї–∞—В–Њ–≤—Л вАФ –Њ—В–µ—Ж –Є –і—П–і—П –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –∞—В–∞–Љ–∞–љ–∞ –≥—А–∞—Д–∞ –Ь. –Ш. –Я–ї–∞—В–Њ–≤–∞. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј —Н—В–Є—Е –љ–µ–≤–Њ–і–Њ–≤ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–ї –Њ–і–Є–љ –Є–ї–Є –і–≤–∞, —А–µ–ґ–µ вАФ —В—А–Є –љ–∞–µ–Љ–љ—Л—Е –љ–µ–≤–Њ–і—З–Є–Ї–∞, –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–≤—И–Є—Е —А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є–µ –≤–∞—В–∞–≥–Є. –°—Г–і—П –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–∞–Љ –Є –њ—А–Њ–Ј–≤–Є—Й–∞–Љ, –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –≥–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –љ–µ–≤–Њ–і—З–Є–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї–Є —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Ж–∞–Љ–Є. –≠—В–Њ–є –ґ–µ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –±—Л–ї–Є –Є —А—П–і–Њ–≤—Л–µ —З–ї–µ–љ—Л —А—Л–±–∞—Ж–Ї–Є—Е –≤–∞—В–∞–≥ вАФ –љ–∞–µ–Љ–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ, —В—П–љ—Г–≤—И–Є–µ –љ–µ–≤–Њ–і—Л¬ї.

–Т 1797 –≥–Њ–і—Г –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ: –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞–љ –њ–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Г –Т–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ–µ—А–µ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б—В–∞–љ–Є—Ж—Г –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –І–µ—А–Ї–∞—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ (—Б 1918 –≥. –†–Њ—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Њ–Ї—А—Г–≥) –Ю–±–ї–∞—Б—В–Є –Т–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ; –љ—Л–љ–µ –Ц–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ—Л–є —А–∞–є–Њ–љ –†–Њ—Б—В–Њ–≤–∞-–љ–∞-–Ф–Њ–љ—Г.

–Ю–њ–Є—А–∞—П—Б—М –љ–∞ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞ –Т. –°—Г—Е–Њ—А—Г–Ї–Њ–≤–∞, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М вАФ –Ї–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ –±—Л–ї–∞ —Б—В–∞–љ–Є—Ж–∞ –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –≤ XIX –≤.: ¬Ђ–Ј–і–µ—Б—М –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є —Г–ї–Є—Ж, –љ–Є –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –і–Њ–Љ–Њ–≤. –Я–Њ—З—В–Є –њ—А–Є –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ –±—Л–ї —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ —А—Л–±–Њ—Б–њ–µ—В–љ—Л–є –Ј–∞–≤–Њ–і, –≥–і–µ —А—Л–±–∞ –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї—П–ї–∞—Б—М ¬Ђ—Б–њ–µ—В—М–±–µ–Љ¬ї. –Ш —В–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ —Б—В–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞—А–Њ–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ–±–Њ–≥–∞—Й–∞–ї–Њ –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –Р–Ї—Б–∞–є—Б–Ї–Њ–є, –љ—Л–љ–µ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є—В –≤ —Б—В–∞–љ–Є—Ж—Г –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О¬ї.

–Ъ—А–Њ–Љ–µ —А—Л–±–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–∞, –ґ–Є—В–µ–ї–Є —Б—В–∞–љ–Є—Ж—Л –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М —Е–ї–µ–±–Њ–њ–∞—И–µ—Б—В–≤–Њ–Љ, —Б–Ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ, –Њ–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ. –Т 1829 –≥–Њ–і—Г –≤ –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –≤—В–Њ—А—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М вАФ –Я—А–µ–њ–Њ–ї–Њ–≤–µ–љ—Б–Ї—Г—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є, —Б –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–µ–є, –њ–Њ–Ї—А—Л—В–∞ –ї–Є—Б—В–Њ–≤—Л–Љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–Љ –Є –Њ–±–љ–µ—Б–µ–љ–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–≥—А–∞–і–Њ–є.

–Т —Б—В–∞–љ–Є—Ж–µ –Є–Љ–µ–ї—Б—П –і–Њ–Љ —Б—В–∞–љ–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–µ, –і–≤–∞ –ї–µ–і–љ–Є–Ї–∞, –Ї–Њ–љ—О—И–љ—П, —Е–ї–µ–±–љ—Л–є –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ –Є–Ј –±–∞—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—Б–∞ —Б 12-—О –Ј–∞–Ї—А–Њ–Љ–∞–Љ–Є. –Ъ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –≤–µ–Ї–∞ –≤ –љ–µ–є –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М —З–µ—В—Л—А–µ –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж—Л, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є—Е —А–Њ—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Ї—Г–њ—Ж–∞–Љ –Ш. –Ґ–∞—А—Е–Њ–≤—Г, –Ш. –Ц—Г–Ї–Њ–≤—Г, –Ї–∞–Ј–∞–Ї—Г –Ш. –Ь–∞—В–≤–µ–µ–≤—Г –Є —Е–Њ—А—Г–љ–ґ–µ–Љ—Г X. –°—Г—А–ґ–Є–љ—Г.

–°–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —Б—В–∞–љ–Є—Ж–µ –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є –≤ ¬Ђ–≠–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞—А–µ –§. –Р. –С—А–Њ–Ї–≥–∞—Г–Ј–µ –Є –Ш. –Р. –Х—Д—А–Њ–љ–∞¬ї (–†–µ–њ—А–Є–љ—В. –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П. 1890. –Ґ. 16, –°.-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, 1893, –°. 940):

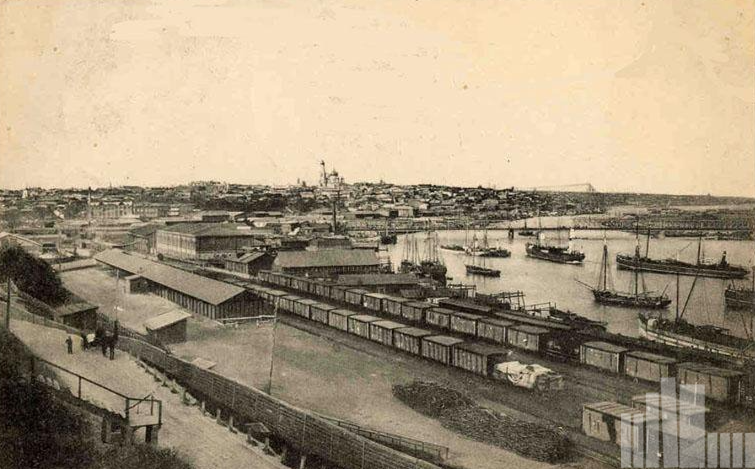

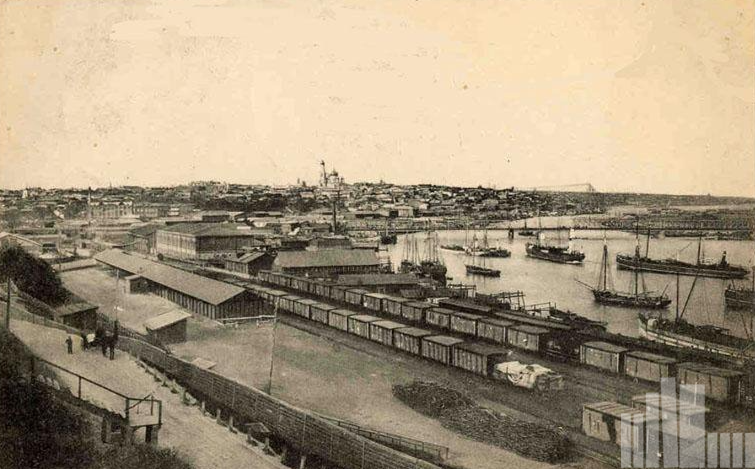

¬Ђ–У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П —Б—В–∞–љ–Є—Ж–∞ вАФ –≤ –І–µ—А–Ї–∞—Б—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–Ї—А—Г–≥–µ –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є, –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –Ф–Њ–љ–∞ –Є –њ—А–Є –Є—Б—В–Њ–Ї–µ –Ь–µ—А—В–≤–Њ–≥–Њ –Ф–Њ–љ—Ж–∞, –≤ 40 –≤–µ—А—Б—В–∞—Е –Њ—В –Э–Њ–≤–Њ—З–µ—А–Ї–∞—Б—Б–Ї–∞ –Є 5 –≤–µ—А—Б—В–∞—Е –Њ—В –†–Њ—Б—В–Њ–≤–∞-–љ–∞-–Ф–Њ–љ—Г. –Ю–і–љ–∞ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –Є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е —Б—В–∞–љ–Є—Ж; –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є 7850; 2 –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е —Ж–µ—А–Ї–≤–Є; —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ-–њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–∞—П —И–Ї–Њ–ї–∞; –њ—А–Є—Б—В–∞–љ–Є: –Ї–∞–Ј–µ–љ–љ–∞—П, —Е–ї–µ–±–љ–∞—П –Є —З–∞—Б—В–љ–∞—П —Б–њ–ї–∞–≤–љ–∞—П. –Э–∞ —Н—В–Є—Е –њ—А–Є—Б—В–∞–љ—П—Е –≤ 1890 –≥–Њ–і—Г —А–∞–Ј–≥—А—Г–Ј–Є–ї–Њ—Б—М 47 —Б—Г–і–Њ–≤, —Б –≥—А—Г–Ј–Њ–Љ –љ–∞ 350 000 —А—Г–±–ї–µ–є. –У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –Ј–∞–љ—П—В–Є–µ –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є вАУ —А—Л–±–љ—Л–є –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–µ–ї. –Т —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –Љ–∞—А—В–∞, –∞–њ—А–µ–ї—П –Є –Љ–∞—П –Ј–і–µ—Б—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –њ—А–Њ–і–∞–ґ–∞ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–Њ—З—В–Є –Ј–∞–њ–∞—Б–∞ –і–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є —А—Л–±—Л –Є –Є–Ї—А—Л. 2 —П—А–Љ–∞—А–Ї–Є –≤ –≥–Њ–і—Г, —Б –Њ–±–Њ—А–Њ—В–Њ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ 800 000 —А—Г–±–ї–µ–є. –Т 1891 –≥–Њ–і—Г –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї —Б—В–∞–љ–Є—Ж—Л —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї 48 866 —А—Г–±–ї–µ–є. –Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ј–і–µ—Б—М —Б—В–∞–ї–Є —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–Љ —А–∞–Ј–≤–Њ–і–Є—В—М —В–∞–±–∞–ЇвА¶¬ї.

–Я. –°. –С–∞–ї—Г–µ–≤ (1857-1923), —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Њ—В –Є–љ—Д–∞–љ—В–µ—А–Є–Є, –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—З–µ—А–Ї–µ (¬Ђ–Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є —Б—В–∞—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П —Б—В–∞–љ–Є—Ж –Є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤, –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–µ–Љ—Л—Е –≥. –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–Љ –њ—А–Є –Њ–±—К–µ–Ј–і–µ –µ–≥–Њ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Ю–±–ї–∞—Б—В–Є –Т–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ 1900 –≥–Њ–і—Г¬ї. –Э–Њ–≤–Њ—З–µ—А–Ї–∞—Б—Б–Ї: –Ю–±–ї. –Т–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ф–Њ–љ—Б–Ї. —В–Є–њ., 1900. –°. 181) –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В —Н—В—Г –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М.

–Ь–µ—Б—В–љ—Л–µ –ґ–Є—В–µ–ї–Є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О —Б—В–∞–љ–Є—Ж—Л –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –і–µ–ї–Є–ї–Є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞ –Э–Є–ґ–љ–µ-–У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –Є –Т–µ—А—Е–љ–µ-–У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О. –†–∞–Ј–љ—Л–µ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—В, —З—В–Њ –≤ —Б—В–∞–љ–Є—Ж–µ –≤ 1836 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ї–∞–Ј–∞—З—М–µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П: 1060 –Љ—Г–ґ—З–Є–љ –Є 1072 –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–љ–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Є–µ –Є–Ј –Я–Њ–ї—В–∞–≤—Б–Ї–Њ–є, –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є, –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є, –•–∞—А—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є –І–µ—А–љ–Є–≥–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–є. 58 –Є–Ј –љ–Є—Е –±—Л–ї–Є –ґ–µ–љ–∞—В—Л –љ–∞ –Ї–∞–Ј–∞—З—М–Є—Е –і–Њ—З–µ—А—П—Е.

–°—В–∞–љ–Є—Ж–µ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Њ —В—А–Є —Е—Г—В–Њ—А–∞ вАФ –•–Њ–њ—С—А—Б–Ї–Є–є —Б 21 –і–≤–Њ—А–Њ–Љ, –Ь–Њ–Ї—А–Њ—З–∞–ї—В—Л—А—Б–Ї–Є–є —Б 19 –і–≤–Њ—А–∞–Љ–Є –Є –Ъ—Г–Љ–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б 18 –і–≤–Њ—А–∞–Љ–Є. –Э–∞ 1843 –≥–Њ–і –≤ –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –±—Л–ї–Њ 456 –і–≤–Њ—А–Њ–≤, –Ј–∞–ґ–Є—В–Њ—З–љ—Л—Е вАФ 65 —Е–Њ–Ј—П–µ–≤, —Б—А–µ–і–љ–µ–Ј–∞–ґ–Є—В–Њ—З–љ—Л—Е вАФ 152, –±–µ–і–љ—Л—Е вАФ 294.

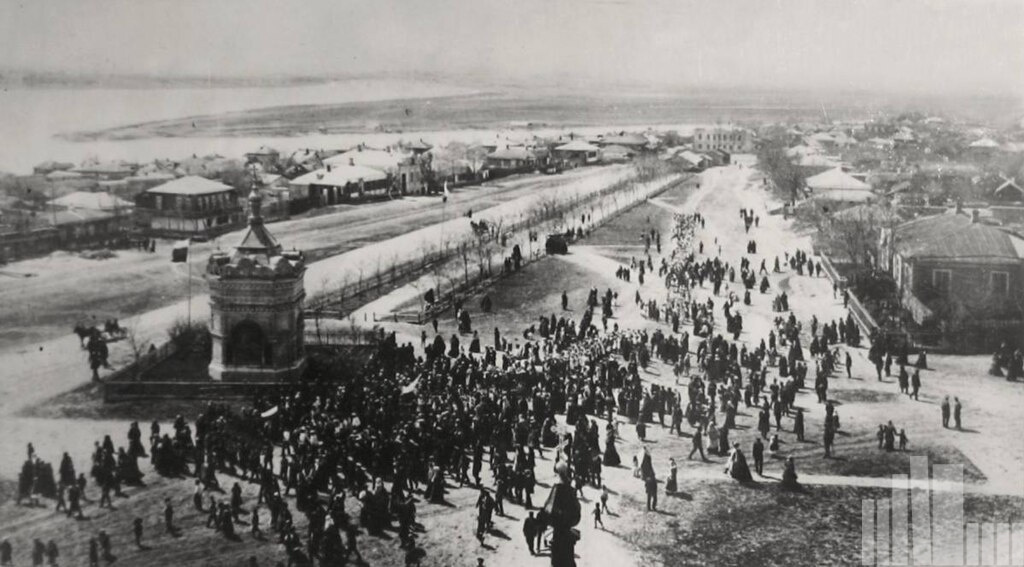

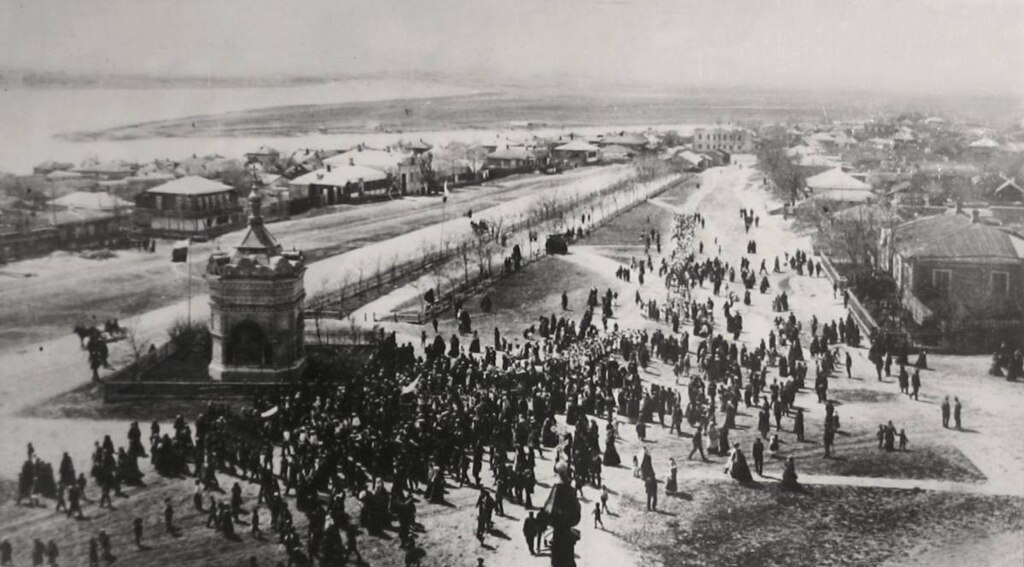

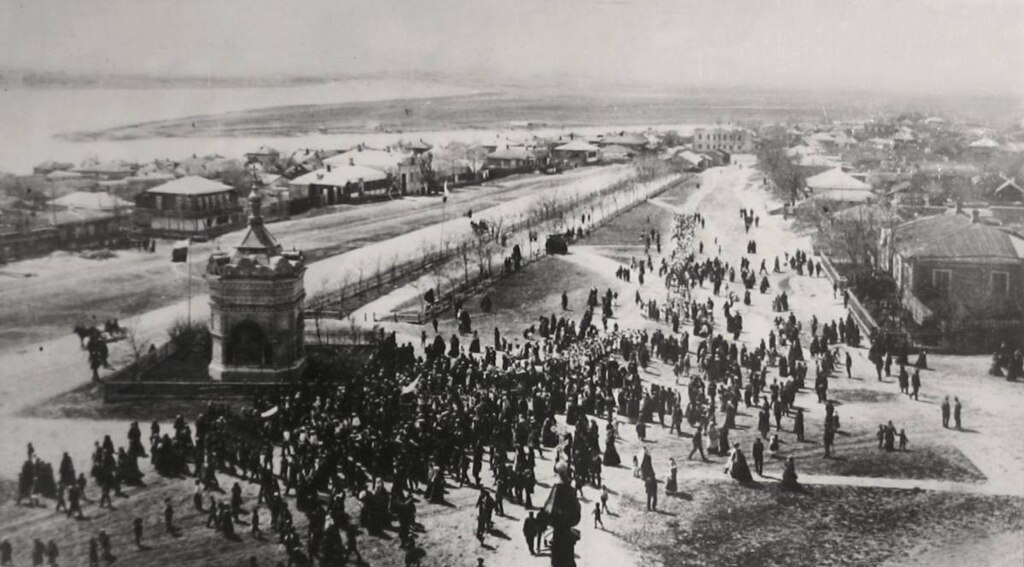

–Т 1849 –≥–Њ–і—Г –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ 14 –Є—О–љ—П 1849 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –Ь–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤ ¬Ђ–±—Л–ї–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Њ —Г—З—А–µ–і–Є—В—М –≤ —Б—В–∞–љ–Є—Ж–µ —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Г—О –њ—А–Є—Б—В–∞–љ—М (¬Ђ–±–Є—А–ґ—Г¬ї) –њ–Њ –Њ–±–µ–Є–Љ –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ —А–µ–Ї–Є –Ф–Њ–љ¬ї, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П –Њ—В —Г—Б—В—М—П –Ґ–µ–Љ–µ—А–љ–Є–Ї–∞. –Ы–Є—Ж–∞–Љ –Ї–∞–Ј–∞—З—М–µ–≥–Њ —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П –Т–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ –Є—Е –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—О –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—В–≤–Њ–і–Є—В—М –љ–∞ –±–Є—А–ґ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ —Б —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –Т–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Я—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –і–ї—П –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ–Њ–≤ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л—Е –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є–є —Б–Њ –≤–Ј–љ–Њ—Б–Њ–Љ –≤ –і–Њ—Е–Њ–і –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞–љ–Є—Ж—Л –њ—П—В–Є —А—Г–±–ї–µ–є —Б–µ—А–µ–±—А–Њ–Љ. –Т—Б–µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В –±—Л–ї–Њ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Њ 83: –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г вАФ 39, –љ–∞ –ї–µ–≤–Њ–Љ вАФ 44. –Ґ–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–µ –Љ–µ—Б—В–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В–≤–Њ–і–Є—В—М –≤ –∞—А–µ–љ–і—Г –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ –≥–Њ—Б—В—П–Љ –љ–∞ –њ—А–∞–≤–∞—Е, —А–∞–≤–љ—Л—Е —Б –ї–Є—Ж–∞–Љ–Є –Ї–∞–Ј–∞—З—М–µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П.

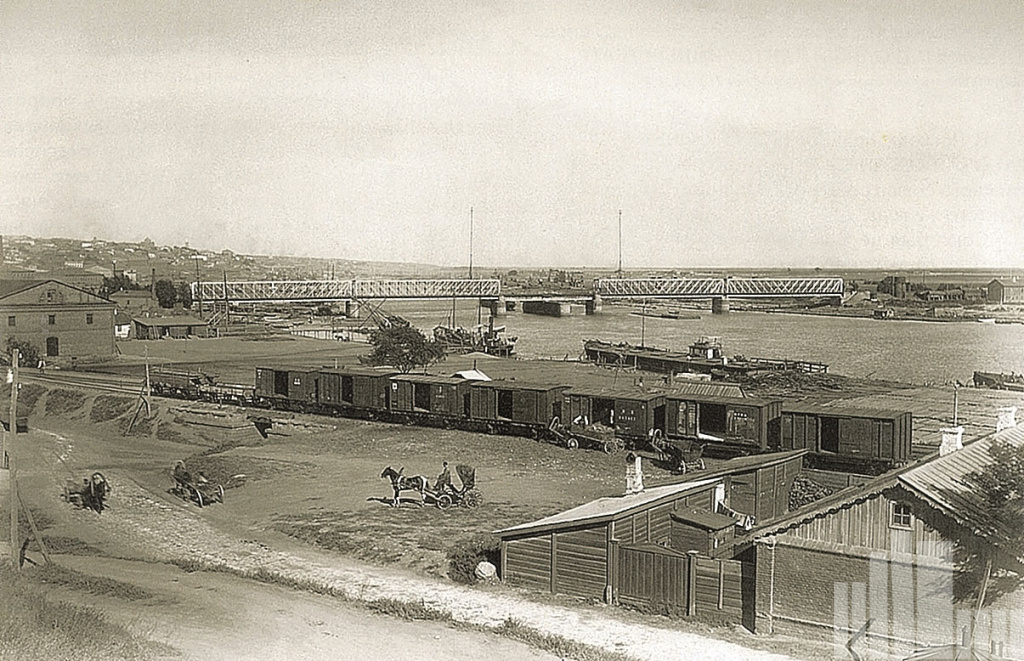

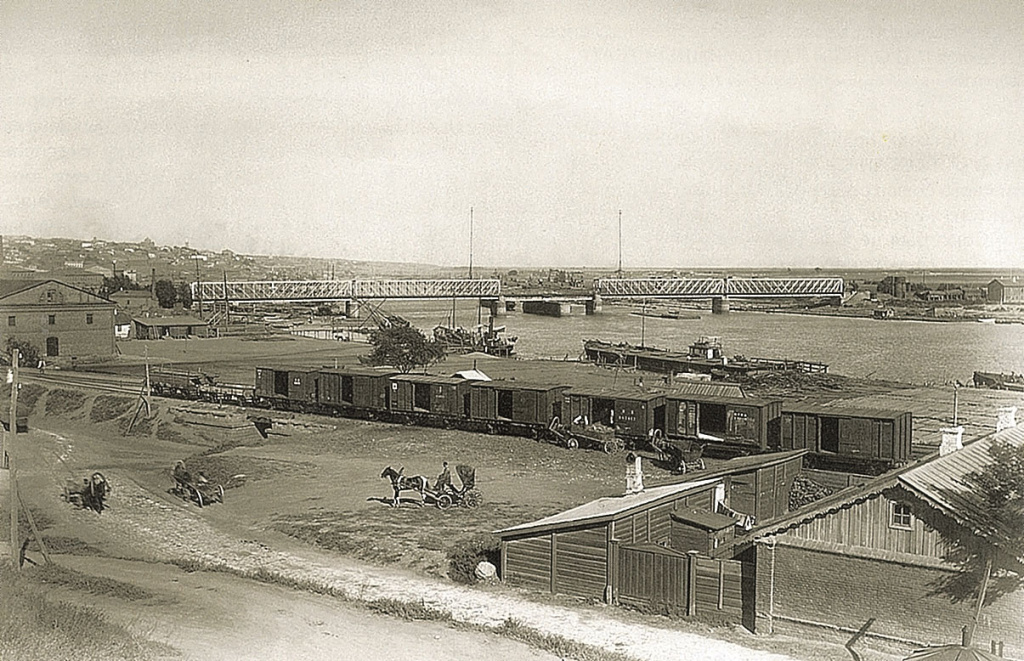

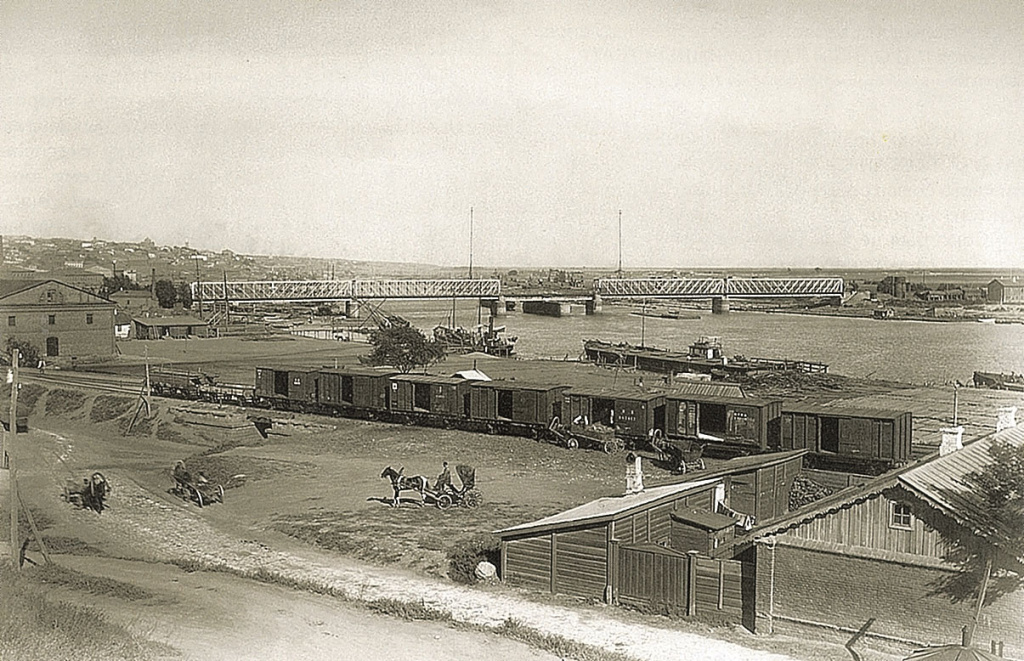

–° –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –ї–Є–љ–Є–Є –Ъ—Г—А—Б–Ї–Њ-–•–∞—А—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є-–Р–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –≤ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є –≤ –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —В–Њ–≤–∞—А–љ–Њ–є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є. –Ч–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –ї–Є–љ–Є–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Є –Њ—В –Ґ–∞–≥–∞–љ—А–Њ–≥–∞ –і–Њ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞–ї–Њ –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ–Љ –У–∞–Ј–µ—В–∞ ¬Ђ–Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–µ—Б—В–љ–Є–Ї¬ї —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї–∞, —З—В–Њ 12 –љ–Њ—П–±—А—П 1869 –≥–Њ–і–∞ –≤ 2 —З–∞—Б–∞ –њ–Њ–µ–Ј–і –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј –њ—А–Є—И–µ–ї –Є–Ј –Ґ–∞–≥–∞–љ—А–Њ–≥–∞ –≤ –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О.

–Ц–Є–Ј–љ—М –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞—Б—М, –Є –≤ 1875 –≥–Њ–і—Г –≤ —Б—В–∞–љ–Є—Ж–µ –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л –і–≤–∞ –Ї–Є—А–њ–Є—З–љ—Л—Е –Є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–≤–Њ–і—Л, –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї –≠. –Ь. –Ч—Г–±–Њ–≤. –Ъ 1880-–Љ –≥–Њ–і–∞–Љ –≤ —Б—В–∞–љ–Є—Ж–µ –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л –±–∞–Ї–∞–ї–µ–є–љ—Л–µ –ї–∞–≤–Ї–Є, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–≤—И–Є–µ –Р. –Ъ–ї–∞—З–љ–Њ–Љ—Г –Є –У—А–Є—Ж–µ–љ–Ї–Њ–≤—Г, –Љ–µ–ї–Ї–∞—П –ї–∞–≤–Ї–∞ –њ—А–Є –і–Њ–Љ–µ –Ш. –Т. –Я—А–∞–≤–∞—В–Њ—А–Њ–≤–∞, –Љ–∞–љ—Г—Д–∞–Ї—В—Г—А–∞ –Є –±–∞–Ї–∞–ї–µ—П –Р. –Р. –®–Є–Ї—Г–љ–Њ–≤–∞.

–Т 1880 –≥–Њ–і—Г –≤ —Б—В–∞–љ–Є—Ж–µ –±—Л–ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є–є –љ–∞ –Ф–Њ–љ—Г —И–µ—А—Б—В–Њ–Љ–Њ–є–љ—Л–є –Ј–∞–≤–Њ–і ¬Ђ–°—В—Г–Ї–µ–љ¬ї. –Т 1894 –≥–Њ–і—Г –Љ–µ—Б—В–љ—Л–є –Ї–∞–Ј–∞–Ї –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –Т–ї–∞—Б–Њ–≤ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї –µ—Й—С –Њ–і–Є–љ –Ї–Є—А–њ–Є—З–љ—Л–є –Ј–∞–≤–Њ–і. –Т 1896 –≥–Њ–і—Г –Ю–±–ї–∞—Б—В–љ–Њ–µ –Я—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –і–∞–ї–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ –љ–∞ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤ –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ—Г –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –†–µ–љ–µ –Ы—О–і–≤–Є–≥–Њ–≤–Є—З—Г –Ь–Є—И–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Ї–Њ–≤–Њ-—Ж–µ–Љ–µ–љ—В–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞.

–Т 1904 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і–∞–љ–Њ –њ—А–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Т–Њ –Є–Љ—П –Я—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –°–µ—А–∞—Д–Є–Љ–∞ –°–∞—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –≤ –љ–Њ—П–±—А–µ 1911 –≥–Њ–і–∞. –£–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –°–≤—П—В–µ–є—И–µ–≥–Њ –°–Є–љ–Њ–і–∞ –Њ—В 20 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1912 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Є –°–µ—А–∞—Д–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –±—Л–ї –Њ—В–Ї—А—Л—В —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Є—Е–Њ–і.

–Т —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 1920-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤, —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –Є –і–ї—П –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —Ж–µ–ї–µ–є вАФ –Ј–і–µ—Б—М –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М 9-–є –Є 10-–є –∞–≤–Є–∞–Њ—В—А—П–і—Л –°–µ–≤–µ—А–Њ-–Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞. –Я–Њ–Ј–ґ–µ –±—Л–ї –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ –∞—Н—А–Њ–і—А–Њ–Љ –Ф–Ю–°–Р–Р–§, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ, –µ—Й—С –≤ 1980-—Е –≥–Њ–і–∞—Е –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –Ј–∞–љ—П—В–Є—П –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В—Л-–≤–µ—А—В–Њ–ї—С—В—З–Є–Ї–Є.

–° –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1930 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ—Б–µ–ї–Њ–Ї –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ—И–µ–ї –≤ —З–µ—А—В—Г –†–Њ—Б—В–Њ–≤–∞-–љ–∞-–Ф–Њ–љ—Г, –∞ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –У–Њ—А–Є—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ–∞ –Њ—В 4 –Љ–∞—А—В–∞ 1954 –≥–Њ–і–∞ вДЦ 340 –њ–Њ—Б–µ–ї–Њ–Ї –±—Л–ї –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ –Ї –Ц–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–Љ—Г —А–∞–є–Њ–љ—Г –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Ф–≤–∞ –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е—Б—П –≤ –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–∞ вАФ –Э–Є–ґ–љ–µ-–У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –Є –Т–µ—А—Е–љ–µ-–У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ, —Б—В–∞–ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–∞–Љ–Є –†–Њ—Б—В–Њ–≤–∞.

–Ь–Є–Љ–Њ —А–Њ–і–љ–Є–Ї–∞ –У—А–µ–Љ—Г—З–µ–≥–Њ —Б–њ—Г—Б–Ї–∞–µ–Љ—Б—П –Ї –Ф–Њ–љ—Г. –≠—В–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ вАФ –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є—Е —В–Њ—З–µ–Ї –Њ–±–Є—В–∞–љ–Є—П –ї—О–і–µ–є –≤ —З–µ—А—В–µ –†–Њ—Б—В–Њ–≤–∞. –°–Њ—В–љ–Є –ї–µ—В –Ј–і–µ—Б—М –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –ї—О–і–Є, –Є —Б–ї–µ–і—Л –Є—Е –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –Љ—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є–Љ –≤ –≤–Є–і–µ –Љ–Њ—Й–љ—Л—Е –Ј–Њ–ї—М–љ—Л—Е —Б–ї–Њ—С–≤, —З–µ—А–µ–і—Г—О—Й–Є—Е—Б—П –њ—А–Њ—Б–ї–Њ–µ–Ї –≥–ї–Є–љ—П–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–≤, –Ї—Г—Б–Ї–Њ–≤ –≥–ї–Є–љ—П–љ–Њ–є –Њ–±–Љ–∞–Ј–Ї–Є —Б—В–µ–љ, —З–∞—Б—В–Њ —Б –Њ—В–њ–µ—З–∞—В–Ї–∞–Љ–Є –Ї–∞–Љ—Л—И–∞.

–Ъ–ї–∞–і, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є –Ј–і–µ—Б—М –≤ 1958 –≥–Њ–і—Г –Т. –Я. –І–µ—А—Б–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Є –Р. –Р. –Ь–Є—Е–∞–є–ї–µ–љ–Ї–Њ, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –Є–Ј –±–Њ—Б–њ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Б—В–∞—В–µ—А–Њ–≤ вАФ —А–µ–і–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ –Љ–Њ–љ–µ—В –Є–Ј –і—А–µ–≤–љ–µ–≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Я–∞–љ—В–Є–Ї–∞–њ–µ–є —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л II вАФ –љ–∞—З–∞–ї–∞ III –≤–µ–Ї–∞ –љ. —Н. –°–µ–Љ—М –Љ–Њ–љ–µ—В –Х–≤–њ–∞—В–Њ—А–∞ (154вАУ170 –≥–≥.), –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М вАФ –°–∞–≤—А–Њ–Љ–∞—В–∞ II (174вАУ210 –≥–≥.) –Є —З–µ—В—Л—А–µ вАФ –†–µ—Б–Ї—Г–њ–Њ—А–Є–і–∞ (211вАУ226 –≥–≥.), –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –Њ–±–ї–Њ–Љ–Ї–∞—Е –≥–ї–Є–љ—П–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—Г–і–∞, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї–Є –≤–Ї–ї—О—З—С–љ–љ–Њ—Б—В—М –Э–Є–ґ–љ–µ-–У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –≤ —Ж–µ–њ–Њ—З–Ї—Г –Є–Ј –і–µ–≤—П—В–Є –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–∞–љ—В–Є—З–љ—Л—Е –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–є –њ–Њ –і–Њ–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –±–µ—А–µ–≥—Г –Ї –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї—Г –Њ—В –Ґ–∞–љ–∞–Є—Б–∞.

–° –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –≤—А–µ–Љ—С–љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –Ј–∞–љ—П—В–Є–µ–Љ –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –≤ —Н—В–Њ–Љ —А–∞–є–Њ–љ–µ –±—Л–ї —А—Л–±–љ—Л–є –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–µ–ї, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–є –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О –Ј–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–∞–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–є. –Я–µ—А–≤—Л–Љ–Є –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –±–µ—А–µ–≥–∞—Е –Р–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П –±—Л–ї–Є —А—Л–±–∞—З—М–Є —Б—В–∞–љ—Л –і–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –Є –Ј–∞–њ–Њ—А–Њ–ґ—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–Є—Е –≤ –±–∞—А—М–µ—А–љ—Л—Е –Ј–µ–Љ–ї—П—Е. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М—О –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —В—Г—А–Њ–Ї –Є —В–∞—В–∞—А, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ј–∞–њ—А–µ—В–Њ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞—В—М –≤ —Н—В–Є—Е –Ј–µ–Љ–ї—П—Е –Ї–∞–Ї–Є–µ-–ї–Є–±–Њ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, —А—Л–±–љ—Л–µ —Б—В–∞–љ—Л –љ–Њ—Б–Є–ї–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј –љ–Є—Е —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –њ—Г—В–Є–љ—Л, –і—А—Г–≥–Є–µ –ґ–µ вАФ –њ–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В.

–Я–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–Є–≤–∞ ¬Ђ–Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П, —Г—З–Є–љ—С–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–ї–µ–љ–Є—П–Љ –Є —А—Л–±–љ—Л–Љ –≤–∞—В–∞–≥–∞–Љ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ч–∞–њ–Њ—А–Њ–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ –±–∞—А—М–µ—А–љ—Л—Е –Ј–µ–Љ–ї—П—Е¬ї, –Ј–∞–њ–Њ—А–Њ–ґ—Ж–∞–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ 1746 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Њ 28 –Ј–Є–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л—Е –Ј–∞–≤–Њ–і–Њ–≤, –і–Њ–љ—Б–Ї–Є–Љ –Ї–∞–Ј–∞–Ї–∞–Љ вАФ 38 –Ј–∞–≤–Њ–і–Њ–≤. –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–∞ –≤—Б–µ—Е —Г–і–Њ–±–љ—Л—Е –і–ї—П –ї–Њ–≤–∞ —А—Л–±—Л –Ї–Њ—Б–∞—Е —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—П –Р–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П.

–Я—А–Є –≤—Б—С–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–µ —Н—В–Є—Е —Б—В–∞–љ–Њ–≤ –Є—Е –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ј–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ї—А–∞—П –љ–µ–ї—М–Ј—П –љ–µ–і–Њ–Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞—В—М. –Ю–љ–Є –њ–Њ–≤–ї–Є—П–ї–Є –љ–∞ –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –Я—А–Є–∞–Ј–Њ–≤—М—П –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і, –љ–∞–Љ–µ—В–Є–≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –Љ–µ—Б—В–∞ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–є, –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Г–і–Њ–±–љ—Л–µ –і–ї—П —А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤—Б—В–≤–∞. –Ч–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —А—Л–±–∞—З—М–Є—Е —Б—В–∞–љ–Њ–≤ –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М, –≤ –±–Њ–ї–µ–µ –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, –≤ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П.

–Ф–ї—П –Э–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –Ф–Њ–љ–∞ –Є —З–∞—Б—В–Є –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—П –Ґ–∞–≥–∞–љ—А–Њ–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞ —В–∞–Ї–Є–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є—Б—М –≤ 30вАУ60-–µ –≥–≥. XVIII –≤., –Ї–Њ–≥–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є—П –≤ —Е–Њ–і–µ –±–Њ—А—М–±—Л —Б –Ґ—Г—А—Ж–Є–µ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї–∞ –Ј–і–µ—Б—М —А—П–і –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–µ–є –Є —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–∞ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞–і–µ–ґ–љ—Г—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г –Њ—Е—А–∞–љ—Л –Ї—А–∞—П –Њ—В –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є–є —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Я–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ—Г –±–µ—А–µ–≥—Г —А–µ–Ї–Є –Ф–Њ–љ –љ–∞—З–∞–ї–Є –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Ж–µ–ї—Л–µ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П. –Т–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–Є–µ –Ј–і–µ—Б—М –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–µ —Б—В–∞–љ—Л —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е. –Ю–љ–Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–∞–Ј–∞—З—М–Є—Е —А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є—Е —Б—В–∞–љ–Њ–≤. –Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –љ–Є—Е –Є –±—Л–ї –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞–љ.

5 –Љ–∞—А—В–∞ 1738 –≥–Њ–і–∞ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж–∞ –Р–љ–љ–∞ –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ–≤–љ–∞ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–ї–∞ –≥—А–∞–Љ–Њ—В—Г ¬Ђ–Ю –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є–Є —А—Л–±–љ—Л—Е –ї–Њ–≤–µ–ї—М –≤ —А–µ–Ї–µ –Ф–Њ–љ, –љ–∞ –Ь–µ—А—В–≤–Њ–Љ –Ф–Њ–љ—Ж–µ –Є –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ¬ї. –≠—В–Њ –Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –Ї–∞–Ј–∞—З—М–µ–Љ—Г –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—О вАФ –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б—В–∞–љ—Г. –Я–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г —Б—В–∞—А–Њ–ґ–Є–ї–Њ–≤ —Б—В–∞–љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П ¬Ђ–У–љ–Є–ї—Л–Љ¬ї –Њ—В –±–Њ–ї–Њ—В–Є—Б—В—Л—Е —В–Њ–њ–µ–є –Ь—С—А—В–≤–Њ–≥o –Ф–Њ–љ—Ж–∞.

–Ф—А—Г–≥–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–Њ –У–љ–Є–ї–∞—П –Ґ–Њ–љ—П. –Я–Њ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ –Ї—А–∞–µ–≤–µ–і–∞ X. –Ш. –Я–Њ–њ–Њ–≤–∞, —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞, —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–∞, –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ–≤–µ–і–∞ –Є –±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—П, –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –Э–Њ–≤–Њ—З–µ—А–Ї–∞—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –і–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ј–∞—З–µ—Б—В–≤–∞, —Б—В–∞–љ –±—Л–ї –Ј–∞—Б–µ–ї–µ–љ –њ—А–Є–њ–Є—Б–љ—Л–Љ–Є –Љ–∞–ї–Њ—А–Њ—Б—Б–Є—П–љ–∞–Љ–Є –µ—Й–µ –≤ 1747 –≥–Њ–і—Г –љ–∞ –У–љ–Є–ї–Њ–є –Ґ–Њ–љ–µ.

–°—В–∞–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –Ф–Њ–љ–∞, —А—П–і–Њ–Љ —Б —В–µ–Љ –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ, –≥–і–µ –Ф–Њ–љ —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–µ—В—Б—П —Б —А–µ—З—Г—И–Ї–Њ–є –Ь–µ—А—В–≤—Л–є –Ф–Њ–љ–µ—Ж. –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ 40-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ XVIII –≤–µ–Ї–∞ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —А—Л–±–∞—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Њ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–µ —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є–µ вАФ –Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї–∞—П –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М. –Ю—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–∞–љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Б—З–Є—В–∞—В—М –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤ –Є–Ј —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –Т–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ вАФ –І–µ—А–Ї–∞—Б—Б–Ї–∞. –Ю–њ–Є—Б—М ¬Ђ–Ю—В –£—Б—В—М –Ю–Ї—Б–∞—П –і–Њ –Ъ–∞–ї–∞—З–µ–є –Ї–∞–Ј–∞—З—М–Є–Љ –љ–µ–≤–Њ–і–Њ–Љ –Є –њ—А–Є–≤–Њ–ї–Ї–∞–Љ¬ї, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П –≤ 1759 –≥–Њ–і—Г –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤—Л–Љ —Б—В–∞—А—И–Є–љ–Њ–є –Р—Д–∞–љ–∞—Б–Є–µ–Љ –Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ–Њ–≤—Л–Љ –Є –µ—Б–∞—Г–ї–Њ–Љ –Э–Є–Ї–Є—В–Њ—О –Ь–µ—И–Ї–Њ–≤—Л–Љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В, —З—В–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –У–љ–Є–ї–Њ–є –Ґ–Њ–љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Њ—Б—М 27 –љ–µ–≤–Њ–і–Њ–≤, –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –ї–Є—Ж—Г –Є —П–≤–ї—П–ї—Б—П —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –µ–і–Є–љ–Є—Ж–µ–є. –Ш–Ј –љ–Є—Е 25 –љ–µ–≤–Њ–і–Њ–≤ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Њ —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞–Љ –Є –Ї–∞–Ј–∞–Ї–∞–Љ —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—В–∞–љ–Є—Ж –І–µ—А–Ї–∞—Б—Б–Ї–∞. –†—Л–±—Г –ї–Њ–≤–Є–ї–Є –љ–∞–љ—П—В—Л–µ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –Є ¬Ђ—В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ—Б—В–≤–∞ –њ–∞–є—Й–Є–Ї–Њ–≤, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Б—В—Г–њ–∞—В—М –Љ–Њ–≥–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є¬ї. –Т 1843 –≥–Њ–і—Г –≤ —Б—В–∞–љ–Є—Ж–µ —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Њ 36 —А—Л–±–љ—Л—Е –Ј–∞–≤–Њ–і–Њ–≤, –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —А—Л–±—Г –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є –њ—А–Є –і–Њ–Љ–∞—Е вАФ 60. –°—Л—А—Ж–Њ–Љ –≤ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —А—Л–±–∞ —Б—В–Њ–Є–ї–∞ –Њ—В 14 –і–Њ 20 —А—Г–±. –Ј–∞ –њ—Г–і, –∞ –±–µ–ї–∞—П –Њ—В 6 –і–Њ 80 —А—Г–±. –Ј–∞ –њ—Г–і. –Ш–Ј –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є —А—Л–±—Л –Є–Ї—А—Л –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є –і–Њ 270 –њ—Г–і–Њ–≤. –°—В–∞–љ–Є—Ж–∞ —Б–љ–∞–±–ґ–∞–ї–∞ —А—Л–±–Њ–є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Б—О –Ю–±–ї–∞—Б—В—М –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –љ–Њ –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–∞ —А—Л–±–љ—Л–є —В–Њ–≤–∞—А –≤ –і—А—Г–≥–Є–µ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є (–≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О, –Ъ–∞–ї—Г–ґ—Б–Ї—Г—О, –Ю—А–ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О, –І–µ—А–љ–Є–≥–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є) –Є –і–∞–ґ–µ –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г.

–Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ –љ–µ–≤–Њ–і–Њ–≤ –і–∞—С—В –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї –Я. –Р. –Р–≤–∞–Ї–Њ–≤: ¬Ђ–°—А–µ–і–Є –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ –љ–µ–≤–Њ–і–Њ–≤ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П —В–∞–Ї–Є–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞–Ї –±—А–Є–≥–∞–і–Є—А (–≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А) –§–µ–і–Њ—А –Є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –Р–љ–і—А–µ–є –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—Й–µ–Ї–Њ–≤—Л вАФ —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ –і–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П –±—А–Є–≥–∞–і–Є—А–∞ –Ш. –Ь, –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—Й–µ–Ї–Њ–≤–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є –Я—А–Є–±—Л–ї—П–љ—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞–љ–Є—Ж—Л –Ш–≤–∞–љ –Є –Ф–µ–Љ—М—П–љ –Я–ї–∞—В–Њ–≤—Л вАФ –Њ—В–µ—Ж –Є –і—П–і—П –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –∞—В–∞–Љ–∞–љ–∞ –≥—А–∞—Д–∞ –Ь. –Ш. –Я–ї–∞—В–Њ–≤–∞. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј —Н—В–Є—Е –љ–µ–≤–Њ–і–Њ–≤ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–ї –Њ–і–Є–љ –Є–ї–Є –і–≤–∞, —А–µ–ґ–µ вАФ —В—А–Є –љ–∞–µ–Љ–љ—Л—Е –љ–µ–≤–Њ–і—З–Є–Ї–∞, –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–≤—И–Є—Е —А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤–µ—Ж–Ї–Є–µ –≤–∞—В–∞–≥–Є. –°—Г–і—П –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–∞–Љ –Є –њ—А–Њ–Ј–≤–Є—Й–∞–Љ, –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –≥–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –љ–µ–≤–Њ–і—З–Є–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї–Є —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Ж–∞–Љ–Є. –≠—В–Њ–є –ґ–µ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –±—Л–ї–Є –Є —А—П–і–Њ–≤—Л–µ —З–ї–µ–љ—Л —А—Л–±–∞—Ж–Ї–Є—Е –≤–∞—В–∞–≥ вАФ –љ–∞–µ–Љ–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ, —В—П–љ—Г–≤—И–Є–µ –љ–µ–≤–Њ–і—Л¬ї.

–Т 1797 –≥–Њ–і—Г –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ: –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞–љ –њ–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Г –Т–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ–µ—А–µ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б—В–∞–љ–Є—Ж—Г –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –І–µ—А–Ї–∞—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ (—Б 1918 –≥. –†–Њ—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Њ–Ї—А—Г–≥) –Ю–±–ї–∞—Б—В–Є –Т–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ; –љ—Л–љ–µ –Ц–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ—Л–є —А–∞–є–Њ–љ –†–Њ—Б—В–Њ–≤–∞-–љ–∞-–Ф–Њ–љ—Г.

–Ю–њ–Є—А–∞—П—Б—М –љ–∞ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞ –Т. –°—Г—Е–Њ—А—Г–Ї–Њ–≤–∞, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М вАФ –Ї–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ –±—Л–ї–∞ —Б—В–∞–љ–Є—Ж–∞ –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –≤ XIX –≤.: ¬Ђ–Ј–і–µ—Б—М –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є —Г–ї–Є—Ж, –љ–Є –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –і–Њ–Љ–Њ–≤. –Я–Њ—З—В–Є –њ—А–Є –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ –±—Л–ї —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ —А—Л–±–Њ—Б–њ–µ—В–љ—Л–є –Ј–∞–≤–Њ–і, –≥–і–µ —А—Л–±–∞ –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї—П–ї–∞—Б—М ¬Ђ—Б–њ–µ—В—М–±–µ–Љ¬ї. –Ш —В–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ —Б—В–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞—А–Њ–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ–±–Њ–≥–∞—Й–∞–ї–Њ –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –Р–Ї—Б–∞–є—Б–Ї–Њ–є, –љ—Л–љ–µ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є—В –≤ —Б—В–∞–љ–Є—Ж—Г –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О¬ї.

–Ъ—А–Њ–Љ–µ —А—Л–±–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–∞, –ґ–Є—В–µ–ї–Є —Б—В–∞–љ–Є—Ж—Л –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М —Е–ї–µ–±–Њ–њ–∞—И–µ—Б—В–≤–Њ–Љ, —Б–Ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ, –Њ–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ. –Т 1829 –≥–Њ–і—Г –≤ –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –≤—В–Њ—А—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М вАФ –Я—А–µ–њ–Њ–ї–Њ–≤–µ–љ—Б–Ї—Г—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є, —Б –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–µ–є, –њ–Њ–Ї—А—Л—В–∞ –ї–Є—Б—В–Њ–≤—Л–Љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–Љ –Є –Њ–±–љ–µ—Б–µ–љ–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–≥—А–∞–і–Њ–є.

–Т —Б—В–∞–љ–Є—Ж–µ –Є–Љ–µ–ї—Б—П –і–Њ–Љ —Б—В–∞–љ–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–µ, –і–≤–∞ –ї–µ–і–љ–Є–Ї–∞, –Ї–Њ–љ—О—И–љ—П, —Е–ї–µ–±–љ—Л–є –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ –Є–Ј –±–∞—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—Б–∞ —Б 12-—О –Ј–∞–Ї—А–Њ–Љ–∞–Љ–Є. –Ъ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –≤–µ–Ї–∞ –≤ –љ–µ–є –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М —З–µ—В—Л—А–µ –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж—Л, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є—Е —А–Њ—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Ї—Г–њ—Ж–∞–Љ –Ш. –Ґ–∞—А—Е–Њ–≤—Г, –Ш. –Ц—Г–Ї–Њ–≤—Г, –Ї–∞–Ј–∞–Ї—Г –Ш. –Ь–∞—В–≤–µ–µ–≤—Г –Є —Е–Њ—А—Г–љ–ґ–µ–Љ—Г X. –°—Г—А–ґ–Є–љ—Г.

–°–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —Б—В–∞–љ–Є—Ж–µ –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є –≤ ¬Ђ–≠–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞—А–µ –§. –Р. –С—А–Њ–Ї–≥–∞—Г–Ј–µ –Є –Ш. –Р. –Х—Д—А–Њ–љ–∞¬ї (–†–µ–њ—А–Є–љ—В. –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П. 1890. –Ґ. 16, –°.-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, 1893, –°. 940):

¬Ђ–У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П —Б—В–∞–љ–Є—Ж–∞ вАФ –≤ –І–µ—А–Ї–∞—Б—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–Ї—А—Г–≥–µ –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є, –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –Ф–Њ–љ–∞ –Є –њ—А–Є –Є—Б—В–Њ–Ї–µ –Ь–µ—А—В–≤–Њ–≥–Њ –Ф–Њ–љ—Ж–∞, –≤ 40 –≤–µ—А—Б—В–∞—Е –Њ—В –Э–Њ–≤–Њ—З–µ—А–Ї–∞—Б—Б–Ї–∞ –Є 5 –≤–µ—А—Б—В–∞—Е –Њ—В –†–Њ—Б—В–Њ–≤–∞-–љ–∞-–Ф–Њ–љ—Г. –Ю–і–љ–∞ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –Є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е —Б—В–∞–љ–Є—Ж; –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є 7850; 2 –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е —Ж–µ—А–Ї–≤–Є; —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ-–њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–∞—П —И–Ї–Њ–ї–∞; –њ—А–Є—Б—В–∞–љ–Є: –Ї–∞–Ј–µ–љ–љ–∞—П, —Е–ї–µ–±–љ–∞—П –Є —З–∞—Б—В–љ–∞—П —Б–њ–ї–∞–≤–љ–∞—П. –Э–∞ —Н—В–Є—Е –њ—А–Є—Б—В–∞–љ—П—Е –≤ 1890 –≥–Њ–і—Г —А–∞–Ј–≥—А—Г–Ј–Є–ї–Њ—Б—М 47 —Б—Г–і–Њ–≤, —Б –≥—А—Г–Ј–Њ–Љ –љ–∞ 350 000 —А—Г–±–ї–µ–є. –У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –Ј–∞–љ—П—В–Є–µ –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є вАУ —А—Л–±–љ—Л–є –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–µ–ї. –Т —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –Љ–∞—А—В–∞, –∞–њ—А–µ–ї—П –Є –Љ–∞—П –Ј–і–µ—Б—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –њ—А–Њ–і–∞–ґ–∞ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–Њ—З—В–Є –Ј–∞–њ–∞—Б–∞ –і–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є —А—Л–±—Л –Є –Є–Ї—А—Л. 2 —П—А–Љ–∞—А–Ї–Є –≤ –≥–Њ–і—Г, —Б –Њ–±–Њ—А–Њ—В–Њ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ 800 000 —А—Г–±–ї–µ–є. –Т 1891 –≥–Њ–і—Г –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї —Б—В–∞–љ–Є—Ж—Л —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї 48 866 —А—Г–±–ї–µ–є. –Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ј–і–µ—Б—М —Б—В–∞–ї–Є —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–Љ —А–∞–Ј–≤–Њ–і–Є—В—М —В–∞–±–∞–ЇвА¶¬ї.

–Я. –°. –С–∞–ї—Г–µ–≤ (1857-1923), —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Њ—В –Є–љ—Д–∞–љ—В–µ—А–Є–Є, –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—З–µ—А–Ї–µ (¬Ђ–Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є —Б—В–∞—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П —Б—В–∞–љ–Є—Ж –Є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤, –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–µ–Љ—Л—Е –≥. –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–Љ –њ—А–Є –Њ–±—К–µ–Ј–і–µ –µ–≥–Њ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Ю–±–ї–∞—Б—В–Є –Т–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ 1900 –≥–Њ–і—Г¬ї. –Э–Њ–≤–Њ—З–µ—А–Ї–∞—Б—Б–Ї: –Ю–±–ї. –Т–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ф–Њ–љ—Б–Ї. —В–Є–њ., 1900. –°. 181) –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В —Н—В—Г –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М.

–Ь–µ—Б—В–љ—Л–µ –ґ–Є—В–µ–ї–Є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О —Б—В–∞–љ–Є—Ж—Л –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –і–µ–ї–Є–ї–Є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞ –Э–Є–ґ–љ–µ-–У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –Є –Т–µ—А—Е–љ–µ-–У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О. –†–∞–Ј–љ—Л–µ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—В, —З—В–Њ –≤ —Б—В–∞–љ–Є—Ж–µ –≤ 1836 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ї–∞–Ј–∞—З—М–µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П: 1060 –Љ—Г–ґ—З–Є–љ –Є 1072 –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–љ–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Є–µ –Є–Ј –Я–Њ–ї—В–∞–≤—Б–Ї–Њ–є, –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є, –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є, –•–∞—А—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є –І–µ—А–љ–Є–≥–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–є. 58 –Є–Ј –љ–Є—Е –±—Л–ї–Є –ґ–µ–љ–∞—В—Л –љ–∞ –Ї–∞–Ј–∞—З—М–Є—Е –і–Њ—З–µ—А—П—Е.

–°—В–∞–љ–Є—Ж–µ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Њ —В—А–Є —Е—Г—В–Њ—А–∞ вАФ –•–Њ–њ—С—А—Б–Ї–Є–є —Б 21 –і–≤–Њ—А–Њ–Љ, –Ь–Њ–Ї—А–Њ—З–∞–ї—В—Л—А—Б–Ї–Є–є —Б 19 –і–≤–Њ—А–∞–Љ–Є –Є –Ъ—Г–Љ–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б 18 –і–≤–Њ—А–∞–Љ–Є. –Э–∞ 1843 –≥–Њ–і –≤ –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –±—Л–ї–Њ 456 –і–≤–Њ—А–Њ–≤, –Ј–∞–ґ–Є—В–Њ—З–љ—Л—Е вАФ 65 —Е–Њ–Ј—П–µ–≤, —Б—А–µ–і–љ–µ–Ј–∞–ґ–Є—В–Њ—З–љ—Л—Е вАФ 152, –±–µ–і–љ—Л—Е вАФ 294.

–Т 1849 –≥–Њ–і—Г –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ 14 –Є—О–љ—П 1849 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –Ь–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤ ¬Ђ–±—Л–ї–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Њ —Г—З—А–µ–і–Є—В—М –≤ —Б—В–∞–љ–Є—Ж–µ —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Г—О –њ—А–Є—Б—В–∞–љ—М (¬Ђ–±–Є—А–ґ—Г¬ї) –њ–Њ –Њ–±–µ–Є–Љ –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ —А–µ–Ї–Є –Ф–Њ–љ¬ї, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П –Њ—В —Г—Б—В—М—П –Ґ–µ–Љ–µ—А–љ–Є–Ї–∞. –Ы–Є—Ж–∞–Љ –Ї–∞–Ј–∞—З—М–µ–≥–Њ —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П –Т–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ –Є—Е –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—О –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—В–≤–Њ–і–Є—В—М –љ–∞ –±–Є—А–ґ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ —Б —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –Т–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Я—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –і–ї—П –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ–Њ–≤ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л—Е –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є–є —Б–Њ –≤–Ј–љ–Њ—Б–Њ–Љ –≤ –і–Њ—Е–Њ–і –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞–љ–Є—Ж—Л –њ—П—В–Є —А—Г–±–ї–µ–є —Б–µ—А–µ–±—А–Њ–Љ. –Т—Б–µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В –±—Л–ї–Њ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Њ 83: –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г вАФ 39, –љ–∞ –ї–µ–≤–Њ–Љ вАФ 44. –Ґ–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–µ –Љ–µ—Б—В–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В–≤–Њ–і–Є—В—М –≤ –∞—А–µ–љ–і—Г –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ –≥–Њ—Б—В—П–Љ –љ–∞ –њ—А–∞–≤–∞—Е, —А–∞–≤–љ—Л—Е —Б –ї–Є—Ж–∞–Љ–Є –Ї–∞–Ј–∞—З—М–µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П.

–° –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –ї–Є–љ–Є–Є –Ъ—Г—А—Б–Ї–Њ-–•–∞—А—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є-–Р–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –≤ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є –≤ –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —В–Њ–≤–∞—А–љ–Њ–є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є. –Ч–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –ї–Є–љ–Є–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Є –Њ—В –Ґ–∞–≥–∞–љ—А–Њ–≥–∞ –і–Њ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞–ї–Њ –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ–Љ –У–∞–Ј–µ—В–∞ ¬Ђ–Ф–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–µ—Б—В–љ–Є–Ї¬ї —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї–∞, —З—В–Њ 12 –љ–Њ—П–±—А—П 1869 –≥–Њ–і–∞ –≤ 2 —З–∞—Б–∞ –њ–Њ–µ–Ј–і –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј –њ—А–Є—И–µ–ї –Є–Ј –Ґ–∞–≥–∞–љ—А–Њ–≥–∞ –≤ –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О.

–Ц–Є–Ј–љ—М –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞—Б—М, –Є –≤ 1875 –≥–Њ–і—Г –≤ —Б—В–∞–љ–Є—Ж–µ –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л –і–≤–∞ –Ї–Є—А–њ–Є—З–љ—Л—Е –Є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–≤–Њ–і—Л, –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї –≠. –Ь. –Ч—Г–±–Њ–≤. –Ъ 1880-–Љ –≥–Њ–і–∞–Љ –≤ —Б—В–∞–љ–Є—Ж–µ –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л –±–∞–Ї–∞–ї–µ–є–љ—Л–µ –ї–∞–≤–Ї–Є, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–≤—И–Є–µ –Р. –Ъ–ї–∞—З–љ–Њ–Љ—Г –Є –У—А–Є—Ж–µ–љ–Ї–Њ–≤—Г, –Љ–µ–ї–Ї–∞—П –ї–∞–≤–Ї–∞ –њ—А–Є –і–Њ–Љ–µ –Ш. –Т. –Я—А–∞–≤–∞—В–Њ—А–Њ–≤–∞, –Љ–∞–љ—Г—Д–∞–Ї—В—Г—А–∞ –Є –±–∞–Ї–∞–ї–µ—П –Р. –Р. –®–Є–Ї—Г–љ–Њ–≤–∞.

–Т 1880 –≥–Њ–і—Г –≤ —Б—В–∞–љ–Є—Ж–µ –±—Л–ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є–є –љ–∞ –Ф–Њ–љ—Г —И–µ—А—Б—В–Њ–Љ–Њ–є–љ—Л–є –Ј–∞–≤–Њ–і ¬Ђ–°—В—Г–Ї–µ–љ¬ї. –Т 1894 –≥–Њ–і—Г –Љ–µ—Б—В–љ—Л–є –Ї–∞–Ј–∞–Ї –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –Т–ї–∞—Б–Њ–≤ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї –µ—Й—С –Њ–і–Є–љ –Ї–Є—А–њ–Є—З–љ—Л–є –Ј–∞–≤–Њ–і. –Т 1896 –≥–Њ–і—Г –Ю–±–ї–∞—Б—В–љ–Њ–µ –Я—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –і–∞–ї–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ –љ–∞ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤ –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ—Г –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –†–µ–љ–µ –Ы—О–і–≤–Є–≥–Њ–≤–Є—З—Г –Ь–Є—И–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Ї–Њ–≤–Њ-—Ж–µ–Љ–µ–љ—В–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞.

–Т 1904 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і–∞–љ–Њ –њ—А–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Т–Њ –Є–Љ—П –Я—А–µ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –°–µ—А–∞—Д–Є–Љ–∞ –°–∞—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –≤ –љ–Њ—П–±—А–µ 1911 –≥–Њ–і–∞. –£–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –°–≤—П—В–µ–є—И–µ–≥–Њ –°–Є–љ–Њ–і–∞ –Њ—В 20 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1912 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Є –°–µ—А–∞—Д–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –±—Л–ї –Њ—В–Ї—А—Л—В —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Є—Е–Њ–і.

–Т —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 1920-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤, —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –Є –і–ї—П –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —Ж–µ–ї–µ–є вАФ –Ј–і–µ—Б—М –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М 9-–є –Є 10-–є –∞–≤–Є–∞–Њ—В—А—П–і—Л –°–µ–≤–µ—А–Њ-–Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞. –Я–Њ–Ј–ґ–µ –±—Л–ї –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ –∞—Н—А–Њ–і—А–Њ–Љ –Ф–Ю–°–Р–Р–§, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ, –µ—Й—С –≤ 1980-—Е –≥–Њ–і–∞—Е –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –Ј–∞–љ—П—В–Є—П –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В—Л-–≤–µ—А—В–Њ–ї—С—В—З–Є–Ї–Є.

–° –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1930 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ—Б–µ–ї–Њ–Ї –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ—И–µ–ї –≤ —З–µ—А—В—Г –†–Њ—Б—В–Њ–≤–∞-–љ–∞-–Ф–Њ–љ—Г, –∞ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –У–Њ—А–Є—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ–∞ –Њ—В 4 –Љ–∞—А—В–∞ 1954 –≥–Њ–і–∞ вДЦ 340 –њ–Њ—Б–µ–ї–Њ–Ї –±—Л–ї –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ –Ї –Ц–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–Љ—Г —А–∞–є–Њ–љ—Г –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Ф–≤–∞ –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е—Б—П –≤ –У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–∞ вАФ –Э–Є–ґ–љ–µ-–У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –Є –Т–µ—А—Е–љ–µ-–У–љ–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ, —Б—В–∞–ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–∞–Љ–Є –†–Њ—Б—В–Њ–≤–∞.

–§–Њ—В–Њ

–Я–Њ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П:

–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є

–Ф–ї—П –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є—П –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –∞–≤—В–Њ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П

–°–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ —В–∞–Ї–ґ–µ

–Я–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ–µ –Ј–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж