Сергей Александрович Есенин (1895 – 1925) – русский и советский поэт, писатель. Одна из крупнейших личностей Серебряного века. Представитель новокрестьянской поэзии и лирики, а в более позднем периоде творчества — имажинизма. Его стихи проникнуты душевной теплотой, любовью к природе и родной земле. Его творчество отражает жизнь простого крестьянского народа, личные переживания, внутренние конфликты и размышления о смысле жизни. С. Есенин называл себя «хулиганом», но оставался при этом тончайшим лириком. За ним закрепилась репутация «крестьянского поэта», и этого он сам никогда не опровергал.

Сергей Есенин родился 21 сентября (3 октября по новому стилю) 1895 года в селе Константиново Рязанской губернии. Родители – Александр Есенин и Татьяна Титова были обычными крестьянами, которым приходилось много трудиться, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Отец будущего поэта редко появлялся дома, он постоянно уезжал на заработки в Москву, чтобы содержать семью. Правда этого едва хватало, поэтому мать подрабатывала прислугой в доме рязанских купцов, а затем тоже устроилась в Москву на кондитерскую фабрику.

Воспитанием Сережи преимущественно занимались дедушка и бабушка по материнской линии. Мальчик рос активным и любознательным. Днем он проказничал с деревенскими товарищами, а вечером слушал нянины сказки, песни и рассказы. На формирование его взглядов и личного мироощущения повлияла бабушка. Именно она привила ему любовь к русским народным песням, сказкам и частушкам, что впоследствии отразилось в его поэзии. Жизнь в русской глубинке с раннего детства вдохновляла мальчика, и уже в девять лет он написал свои первые стихи.

С 1904 по 1909 год С. Есенин получал начальное образование в Константиновском земском училище, затем продолжил обучение в Церковно-приходской второклассной учительской школе. И именно здесь начал увлекаться поэзией.

После окончания учебного заведения осенью 1912 года молодой Есенин перебрался в Москву, где сначала устроился продавцом в книготорговое товарищество «Культура», а затем стал помощником корректора в типографии И. Д. Сытина. Благодаря этой должности он получил возможность много читать. В то же время С. Есенин стал членом Суриковского литературно-музыкального кружка — московского литературного объединения писателей и поэтов, преимущественно самоучек, из крестьян и мелких ремесленников.

С 1913 по 1915 год С. Есенин как вольнослушатель посещал занятия историко-философского цикла в Московском городском народном университете имени Альфонса Шанявского. Особенно его привлекали лекции по истории русской литературы. Занятия проходили по вечерам, поэтому Есенин легко совмещал их с дневной работой.

Ранние стихи С. Есенина отражали духовные искания юного мечтателя. Первая публикация произведений молодого поэта относится к началу 1914 года, когда в первом номере детского журнала «Мирок» под псевдонимом «Аристон» вышло стихотворение «Берёза». Перед Первой мировой войной отдельные стихи Есенина появлялись в других детских журналах, а также в большевистской газете «Путь правды».

В 1915 году С. Есенин переезжает в Петербург, где знакомится с Александром Блоком. Есть разные мнения относительно того, как Блок воспринял стихи Есенина. Одни исследователи говорят, что главный символист остался под впечатлением и оценил талант «крестьянского поэта-самородка», другие считают, что не более чем с симпатией. Как раз в этот период Есенин познакомился со многими писателями и издателями, его стали приглашать в литературные салоны. Популярность Есенина стремительно росла. Столичные журналы, еще вчера игнорировавшие молодого поэта, наперебой публиковали его стихи.

В разгар Первой мировой войны Есенина призвали на службу. Судьба уберегла его от окопов. Благодаря хлопотам друзей, он получил назначение в Царскосельский военно-санаторный поезд, на котором эвакуировали раненых. В начале 1916 года увидел свет первый сборник стихов «Радуница», сделавший его известным. Рязанский самородок получил одобрение и признание искушённой публики. Свежесть и красочность образов, природный вкус и грустный лиризм, воспевающий «избяную» Русь моментально выдвинули Есенина в главные надежды русской поэзии. Его стихи, среди которых уже встречались подлинные шедевры, шли нарасхват в крупнейших периодических изданиях.

1917-1919 гг. — начало нового этапа творчества поэта. В это время С. Есенин попадает в круг имажинистов (А. Мариенгоф, Н. Эрдман, В. Шершеневич, Н. Вольпин и др.) и, наряду со своими друзьями, становится одним из основателей и идеологов поэтического движения, представители которого выступали за выражение идей и эмоций с помощью образов. В дружеском кругу Есенина называли ласково «Вяткой». Это прозвище упоминается во многих воспоминаниях о поэте. Видимо друзья находили сходство внешности и внутренних качеств С. Есенина с этой необычной породой лошадей, и поэтому так по-дружески его называли.

«Вятка» – одна из старейших и лучших упряжных пород лошадей в России. Вятские лошади невысокого роста, красивые, выносливые, энергичные и неприхотливые в содержании.

Спустя несколько лет С. Есенин отошел от этого литературного направления, заявив: «Я не крестьянский поэт и не имажинист, я просто поэт».

Период с 1919 по 1923 годы стал для Сергея Есенина временем тяжелого душевного кризиса, который он сам называл «кабацким». Разлад с эпохой, личные неурядицы и творческие метания вылились в цикл «Москва кабацкая», в котором лирический герой — потерянный, опустошенный гуляка, пытающийся заглушить отчаяние в вине. Вершиной позднего творчества Есенина и своеобразной поэтической исповедью стала поэма «Черный человек» (1925), в котором подведен горький итог всей его жизни. Эта работа стала одним из последних и самых сильных произведений поэта, исчерпавшего свои душевные силы в противостоянии с эпохой и самим собой. Все дальнейшие события в жизни все более приближали С. Есенина к трагическому финалу.

Сложное и противоречивое творчество С. Есенина оказалось близким самым разным читателям, а его биография, полная загадок и трагических обстоятельств до сих пор интересует историков. На стихи поэта было написано множество песен, о «последнем поэте деревни», именно так в одном из произведений назвал себя сам Сергей Есенин, снято множество документальных и художественных фильмов,.

Есенин оставил огромный след в русской литературе, несмотря на свою короткую жизнь. В его стихах встречаются темы, которые остаются актуальными и близкими людям и сегодня.

В экспозиции «Книжного вернисажа» представлены прижизненные издания произведений С. Есенина и книги, вышедшие сразу после его смерти.

1. Есенин С. А. Собрание стихов и поэм. Т. 1. Берлин, Петербург-Москва: Издательство З. И. Гржебина, 1922

Первое и единственное прижизненное собрание сочинений С. Есенина, составленное им самим. Вышел только 1-й том. Книга отпечатана в Лейпциге.

2. Есенин С. А. Собрание стихотворений. Т.3. Москва: Ленинград, 1926

Ставшее итоговым «Собрание стихотворений» в трех томах было подготовлено Есениным к печати в 1925 году, но выпущено Госиздатом уже после смерти поэта. В первом томе помещены стихотворения, во втором — «маленькие поэмы», в третьем — «большие поэмы». В составе первого тома напечатана автобиография Есенина «О себе». Четвертый, дополнительный том, содержащий стихи и прозу, вышел в 1927 году. С точки зрения состава и композиции это посмертное издание явилось главным ориентиром для всех последующих собраний сочинений Есенина.

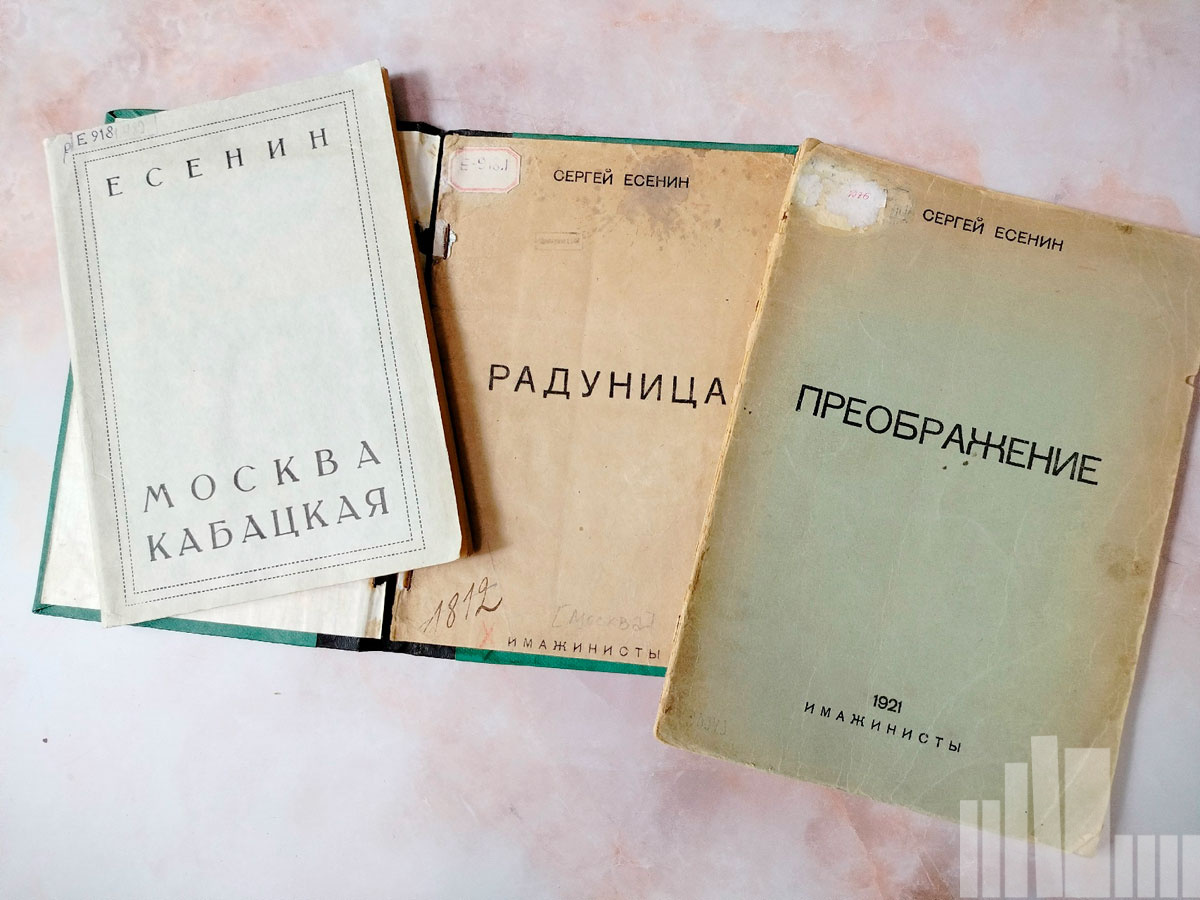

3. Есенин С. А. Москва кабацкая. Москва, 1990

Репринтное воспроизведение знаменитого поэтического сборника С. А. Есенина, изданного в 1924 году и ставшего ныне большой библиографической редкостью

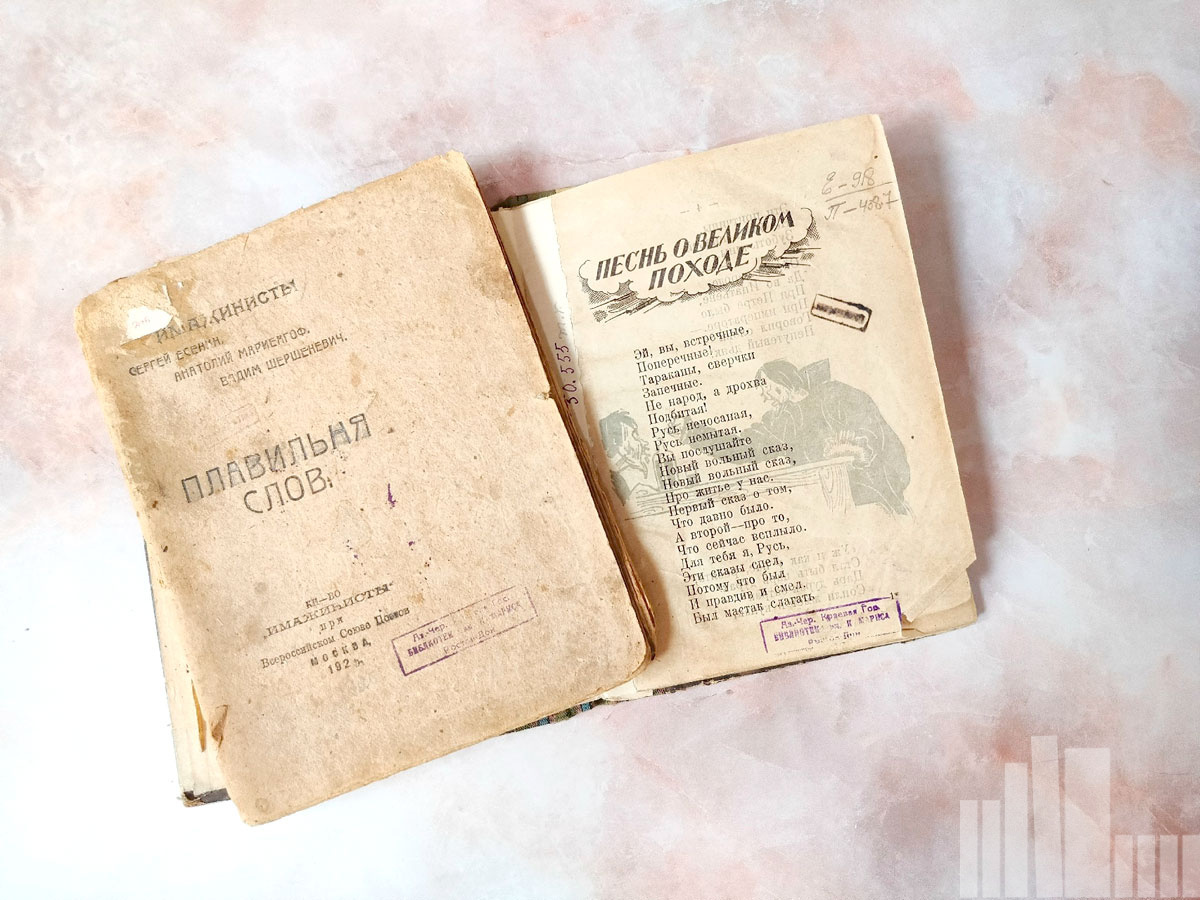

4. Есенин С. А. Песнь о великом походе. [Москва, 1925]

В 1924 году Есенин начинает работать над поэмой «Песнь о великом походе». Из воспоминаний В. И. Эрлиха: «До 12 дня работает, не вылезая из кабинета. В 12 одевается, берет трость (обязательно трость) и выходит. Непременный маршрут: Набережная, Летний сад, Марсово поле и по Екатерининскому каналу в Госиздат». В сентября того же года поэт подписывает договор с Государственным издательством РСФСР на издание книги «Песнь о великом походе» объемом 612 строк. Издательство оформило договор с Есениным по самому высокому тарифу оплаты - 1 рубль за строку. Обложка и иллюстрации работы художника И. А. Француза. Книга поступила в продажу в марте 1925 года.

5. Есенин С. А. Плавильня слов. Москва, 1920

Коллективный сборник группы имажинистов, изданный в Москве в 1920 году книгоиздательством «Имажинисты».

Книгу открывают пять поэтических произведений С. Есенина. Далее следует поэма Мариенгофа «Слепые ноги», посвящённая Арсению Авраамову и состоящая из 10-ти глав. Завершают сборник 9 стихотворений Вадима Шершеневича. Книга оформлена в оригинальной стилистике имажинизма: сочетание двух разных сортов бумаги – грубой, простой, т. н. оберточной и обычной типографской. Пагинация отсутствует. Нет вступительной статьи и оглавления. Тираж 1500 экземпляров.

6. Есенин С. А. Преображение. [Москва], 1921

Редкий прижизненный стихотворный сборник Сергея Есенина, выпущенный издательством «Имажинисты». Тираж – 3000 экз. В сборнике напечатаны первые послеоктябрьские произведения поэта, в которых в известной мере отразились настроения и чаяния тех трудовых слоев русской деревни, которые поначалу (подобно Есенину) восприняли революцию, как долгожданное освобождение от помещиков.

7. Есенин С. А. Радуница. [Москва, 1921]

Редкое прижизненное издание стихов Сергея Есенина, выпущенное в Москве в 1921 году издательством «Имажинисты». В книге представлены лирические стихотворения, полные любви к родине и тончайшего проникновения в мир русской природы.

8. Ревякин А. И. Чей поэт Сергей Есенин?: (беглые заметки). Москва, 1926

После смерти Сергея Есенина литературная (и не литературная) публика разделилась на два противоборствующих лагеря. Первый с величайшей скорбью воспринял известие о трагической гибели русского поэта-самородка, второй развернул посмертную разнузданную, оголтелую компанию травли поэта в печати. Автор - впоследствии доктор филологических наук, литературовед и критик Александр Иванович Ревякин представитель второго лагеря. Выдержка из книги: "Идеологическое убожество и опустошённость не могут привлечь их (прим. имеются в виду рабоче-крестьянские массы) к нему. Всё ушибленное жизнью и революцией, малокровное, изживающее себя, угасающее в предсмертных судорогах - находят в нём (прим. в С. А. Есенине) свои настроения, своего поэта ".

Книга написана и издана в январе 1926 года, т. е. всего через несколько дней после гибели Есенина, посвящена слушателям Совпартшколы при ЦК ВКП (б). В начале 30-х годов книга была запрещена, изъята из всех библиотек и уничтожена. Основная причина запрета: ссылки на труды Льва Троцкого. Стала доступна для читателей только в 1989 году.

Редкое малотиражное издание.

10. Крученых А. Е. Гибель Есенина: как Есенин пришел к самоубийству. Москва, 1926

А. Е. Крученых - русский поэт-футурист, активно выступал против поэзии Сергея Есенина, посвятив критике его творчества 12 небольших брошюр, воспринятых современниками (в том числе Маяковским) в основном отрицательно. Впрочем, Маяковский высоко ценил Крученых как футуриста и называл его стихи «помощью грядущим поэтам».

В своей брошюре «Гибель Есенина» Крученых пишет, что Есенину «суждено было либо быть повешенным, либо повеситься». Тем самым автор косвенно указывал, что поэт был не угоден власть имущим. Одна за другой в 1926 году выходили книжки Крученых с сенсационными заголовками: «Гибель Есенина», «Черная тайна Есенина», «Есенин и Москва кабацкая» и др. Все эти тоненькие брошюрки в 20-30 страниц были изданы за счет автора. Интерес к скандальным фактам биографии Есенина был так велик, что «Гибель Есенина» за год была переиздана целых 5 раз.