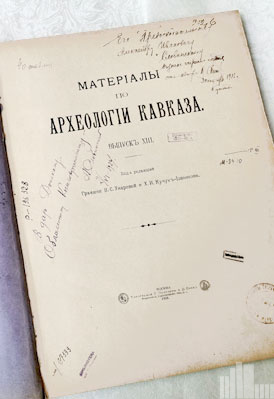

Литографированное издание – это произведение печати, воспроизведенное литографией (от древне - греческого— «камень» и «пишу, рисую»).

Технику литографии изобрёл в 1798 году Алоиз Зенефельдер (1771–1834), сын придворного актера, служившего в Национальном театре Мюнхена и автор театральных пьес. Легенда гласит, что литографию Зенефельдер изобрел почти случайно. Однажды у него дома закончилась бумага, и он записал счет из прачечной жирным грифелем на камне, а потом заметил, что эта надпись отпечатывается на влажной ткани. По другой версии, гуляя под дождем, он увидел лежащий на земле известняк, на котором четко проступил рисунок упавшего на него листа. Это натолкнуло его на мысль о том, что камень может служить печатной пластиной.

В реальности (это известно из документов самого Зенефельдера) ничего случайного в его открытии не было. Он был одержим идеей изобрести дешевый способ печати своих пьес и на протяжении нескольких лет экспериментировал с разными материалами: медными пластинами, сталью, деревом. Выбор камня, с которым он позже начал работать, тоже был осознанным, Зенефельдер использовал добываемый в Баварии зольнхофенский известняк, отличающийся идеально ровной поверхностью.

Текст или рисунок наносился на отшлифованный камень жирными чернилами (эти участки получали возможность отталкивать воду). Потом поверхность камня протравливалась раствором гуммиарабика и разбавленной азотной кислоты. На третьем этапе валиком наносилась печатная краска. Участки, обработанные чернилами, принимали ее, а чистые зоны – нет. Дальше на камень помещался лист бумаги, и с помощью пресса на нем отпечатывалось изображение.

Свое открытие Зенефельдер называл «химической печатью» или «каменной печатью». Однако первыми произведениями, растиражированными с помощью новой технологии, стали не его пьесы, а нотные записи его друга, придворного композитора Франца Гляйсснера, который поверил в изобретение Зенефельдера и оказал ему финансовую поддержку.

В 1799 году курфюрст Баварии Максимилиан IV даровал Гляйсснеру и Зенефельдеру эксклюзивное право на печать и продажу своей продукции. Однако полноценное коммерческое использование литографии началось после того, как к двум партнерам присоединился Иоганн Андре, музыкальный издатель из Оффенбаха. Быстро оценив преимущества нового метода, он решил установить пять литографических машин в родном городе и открыть филиалы в главных европейских столицах. Изобретение быстро набирало популярность: литография давала отличное качество и обходилась значительно дешевле, чем трудоемкая резцовая гравюра.

Постепенно литография распространилась и на другие сферы. Ее использовали для печати рекламных плакатов, иллюстраций в книгах, искусствоведческих альбомов. Вскоре с ней начали работать и профессиональные художники.

Большой вклад в развитие литографического дела в России внёс И. Д. Сытин. Именно с первой литографической машины, купленной им в 1876 году на заёмные средства, началась его издательская и просветительская деятельность. Даже когда типография товарищества И. Д. Сытина заняла первое место в России по объёму печати книжной продукции, печать литографий по-прежнему оставалась его любимым детищем.

Возникновение литографированных театральных изданий в России было обусловлено спецификой театральной среды, сложившейся в последней трети XIX века.

С отменой в 1882 году монополии императорских театров, число театров в столицах стало быстро расти. Усилилась популярность театра и в провинции, где действовало немало трупп. В 1873 году в России было 111 театров, в том числе 102 в провинции; во второй половине 1890-х гг. в провинции было уже около 200 театров. Также в большом количестве осуществлялись и любительские постановки.

В условиях, когда численность зрительской аудитории была не очень велика, пьесы в театре обычно исполнялись всего несколько раз в сезон, и для обеспечения рентабельности нужно было часто обновлять репертуар. Поэтому для театров требовалось немало пьес. Антрепренеры, режиссеры, актеры (профессионалы и любители) искали подходящие пьесы, интересовались новинками.

Поскольку театр пользовался популярностью, писать для него было престижно. По данным «Полного алфавитного списка драматических сочинений на русском языке по 1 января 1904 г.» представлено около 11 тысяч названий пьес.

Большая часть пьес долгое время распространялась в рукописном виде (театров было много, а труд переписчиков достаточно дешев). Один из драматургов писал в 1880-х гг.: «Театральные пьесы, за исключением таких классических вещей, как произведения Гоголя, Грибоедова, Островского и немногих других, издаются не для чтения, а для сцены. Они попадают в руки антрепренеров, устроителей любительских спектаклей и иногда актеров. Вследствие этого большинство пиес даже не печатается, а литографируется, или просто продается в рукописях».

Начало практике литографирования пьес было положено в 1870-х годах, а к 1890-м годам роль их распространителя взяли на себя специализированные театральные библиотеки. Литографирование экземпляров вошло в их практику благодаря сочетанию преимуществ рукописного и печатного текстов. Текст не искажался при повторном переписывании, при этом он по своему характеру был близок к рукописи, с которой привыкли работать режиссёры. Актёрам и постановщикам спектаклей «психологически комфортней» было оставлять свои пометы на тексте, близком к рукописному. Вдобавок литографирование позволяло издавать пьесу небольшим тиражом в 100-150 экземпляров, которых хватало на нужды режиссёров и актёров. Таким образом, литографированные пьесы устраивали всех – и потребителей, и издателей. Эти же причины обусловили и редкость литографированных брошюр. Как отмечает российский социолог культуры, историк литературы и театра А. Ф. Рейтблат: «Пьеса покупалась не для чтения, а для использования при постановке (на ней отмечали исполнителей ролей, сокращения и дополнения текста и т. д.). Поэтому брошюра с текстом пьесы быстро ветшала, а поскольку после постановки необходимости в ней не было, то её нередко выбрасывали». Именно этим обусловлена немногочисленность подобных изданий и любая литографированная пьеса в силу характера публикации и специфики использования является очень редким изданием.

Литографированные пьесы успешно прижились в среде сценических деятелей. Однако само по себе литографирование не решало проблему. Для обеспечения рентабельности нужно было, с одной стороны, иметь сеть распространения пьес, а с другой – постоянный источник текстов для тиражирования. Важным шагом на пути создания подобного механизма стало учреждение в 1874 году Общества русских драматических писателей (в 1877 году к ним присоединились и оперные композиторы). Общество было заинтересовано в гарантированном издании пьес своих членов и располагало средствами для содействия.

Вначале предполагалось, что Общество будет издавать пьесы обычным путем, и 3 пьесы были выпущены подобным образом (тиражом 600 экз. каждая), но ввиду дороговизны печатания и излишнего числа печатных экземпляров Комитет Общества пришел к мысли литографировать пьесы своих членов.

В 1875 г. Общество заключило соглашение с А. Х. Мозером о том, что он будет литографировать все пропущенные драматической цензурой пьесы членов Общества тиражом 110 экз. (из них 10 – для цензуры), но успешно решить задачу не удалось – пьесы лежали без движения и почти не распространялись.

Стало понятно, что необходим надежный канал сбыта. Продавать пьесы через обычные книжные магазины не имело смысла, поскольку они не были заинтересованы в подобной малоспрашиваемой издательской продукции, а среди аудитории книжных магазинов покупатели пьес составляли ничтожную долю. Нужен был канал, ориентированный на театральных деятелей. И таким каналом, обеспечивающим распространение литографированных пьес, стали театральные библиотеки. В 1871 году в Москве была открыта Волковская театральная библиотека (названа в честь создателя первого русского постоянного театра Ф. Г. Волкова; в 1884 году ее фонд был присоединен к библиотеке С. Ф. Рассохина). С 1879 года по 1908 году комиссионером Общества русских драматических писателей был С. Ф. Рассохин, который литографировал их в собственной литографии.

В 1880 году в Москве работали уже 3 театральных библиотеки: Волковская, С.Ф. Рассохина и Семена Ивановича Напойкина. В 1900 году к ним добавилась театральная библиотека Марии Демидовой (Марии Александровны Соколовой). В Петербурге действовали театральные библиотека В. А. Базарова, театральная библиотека в составе книжного магазина «Новости» и др.

Владельцы театральных библиотек были, как правило, тесно связаны с театром и поэтому хорошо представляли его потребности. Так, Ларин был актером, суфлером и драматургом, Базаров – режиссером и драматургом, Рассохин и Напойкин – драматургами и т.д.

Театральные библиотеки были не просто библиотеками, а многофункциональными учреждениями, выполнявшими функции издательств, книжных магазинов, библиотек, комиссионерских контор и т.д. Они собирали пьесы, главным образом литографированные, выдавали за плату, а также продавали в своем городе и в провинции пьесы и записи текстов ролей. Кроме того, библиотеки брали пьесы на комиссионную продажу, предоставляли их в цензуру, перепечатывали и расписывали по ролям, выполняли различные поручения, касающиеся театра (давали адреса актеров, режиссеров, суфлеров и гримеров, высылали театральные принадлежности и т.д.).

Тираж литографированных пьес был малочисленным. Пьеса покупалась не для чтения, а для использования при постановке (на ней отмечали исполнителей ролей, сокращения и дополнения текста и т.д.). В домашних библиотеках литографированные издания пьес оставляли редко, а публичные библиотеки их обычно не приобретали. Единственными местами их хранения были упомянутые выше театральные библиотеки, где экземпляры пьес от использования тоже нередко приходили в негодность.

Помимо театральных библиотек литографированные издания пьес выпускали сами авторы, главным образом в провинции - Киеве, Одессе, Саратове, Нахичевани и т.д.; книжные магазины (книжный склад А. А. Соколова в Петербурге в первой половине 1880-х гг.; книжный магазин М. В. Попова в середине 1890-х; театральный отдел книжного магазина газеты «Новости» во второй половине 1890-х гг.); театральные объединения (комиссионный отдел при Союзе драматических и музыкальных писателей в 1910—1917 гг.); театральные издательства («Театральные новинки», 1912—1918) и театральные периодические издания («Театральная газета», 1914—1916 гг.; журнал «Театр и искусство» в 1907—1917 гг. выпустил более 1 200 пьес).

Всего за период 1870-1917 гг. было выпущено около 6 тыс. литографированных пьес. В 2016 году Российская государственная библиотека искусств, обладающая одним из наиболее полных собраний литографированных пьес, выпустила каталог «Литографированные пьесы», составителем которого является А. И. Рейтблат. Издание содержит информацию о почти 4 800 экземплярах изданий 1872-1920 гг., хранящихся в коллекции. Подробные библиографические описания изданий помимо стандартных сведений включают примечание об особенностях каждого экземпляра (сведения о наличии инскриптов, штампов, постановочных помет и записей, переплета и т.д.). Каталог снабжен вспомогательными указателями: указателем имен, указателем инскриптов авторов и переводчиков и указателем публичных и частных библиотек.

На выставке экспонируется 70 литографированных пьес следующих театральных библиотек.

Театральная библиотека Сергея Фёдоровича Рассохина

Считалась самой большой театральной библиотекой.

Сергей Фёдорович Рассохин (1851-1929) — драматург, театральный деятель, переводчик, издатель, книготорговец. В 1875 году создал театральную библиотеку в Москве (на Малой Тверской), а при ней литографическую мастерскую. В 1877 году начал издавать пьесы.

Сумел найти способы эффективно построить издательский и распространительский механизм, поняв, что для успеха необходимо гарантировать не только сбыт, но и массированное поступление пьес (в большом числе, а лучше практически монопольно). Поэтому установил прочные связи с создателями пьес.

В октябре 1877 г. Рассохин стал комиссионером Общества русских драматических писателей. Все взаимоотношения с обществом были строго регламентированы специальным контрактом. Оговаривались сроки издания, так как театры спешили получить новую пьесу, и процесс издания был весьма быстрым (чему способствовал литографский способ печатания).

Пьесу в 1 акт Рассохин должен был выпустить за срок не более 10 дней, в 2 и более актов – за 20. На всех 110 экземплярах (больше техника литографирования не позволяла сделать за одно издание) ставилась печать общества, таким образом, если бы Рассохин напечатал больше экземпляров, лишние были бы незаконными и обнаружение их могло послужить поводом для крупного скандала.

Из тиража в 110 экземпляров 10 шли в цензуру (часть их поступала в государственные библиотеки в качестве обязательного экземпляра), 2 экземпляра – в библиотеку общества, 8 – автору, оставшиеся 90 предназначались для продажи. Одноактные пьесы продавались за 1 руб., а за два и более актовпо за 2 руб., половина дохода шла Рассохину.

Рассохин и сам писал пьесы. Ему принадлежат около двух десятков комедий и водевилей, некоторые из них (как и у других репертуарных драматургов того времени) – переделки с французского, немецкого и польского. Пьесы Рассохина пользовались популярностью у зрителей.

Положение драматурга позволяло Рассохину на равных и со знанием дела общаться с авторами. Издавая пьесы литографским способом, он не затрагивал содержательную сторону дела, но при публикации иногда давал авторам советы.

За 40 лет Рассохин выпустив порядка 3 300 пьес (подавляющее большинство – литографски), а к 1917 г. – около четырех тысяч (пьесы, выпущенные Рассохиным, составляли около 50% всех литографированных в России пьес). На какой-то период он почти монополизировал сферу издания пьес и снабжения ими театральных трупп. По крайней мере в Москве он скупал и присоединял к своей библиотеки конкурентов. Так, в 1884г. он купил Волковскую театральную библиотеку, а в 1898 г. – библиотеку Напойкина.

В своей издательской политике Рассохин ориентировался на спрос. Если ему поступали запросы, он обращался к драматургу и предпринимал издание или переиздание. Во многом этот спрос определялся присутствием пьесы в репертуаре столичных театров.

Помимо отбора пьес для издания и переиздания Рассохин должен был решать и другую серьезную проблему – налаживание взаимоотношений с театральной цензурой. У него были налажены связи с Главным управлением по делам печати — главным цензурным органом Российской империи. Если цензурный комитет одобрял пьесу, то цензурный экземпляр возвращался автору, и исполнять произведение можно было только по этому единственному экземпляру. Чтобы пьесу могли ставить в нескольких театрах, ее нужно было опять послать для утверждения в Главное управление. Список разрешенных к печати произведений публиковался в «Правительственном вестнике». Ввиду сложности решения вопроса цензурирования пьес, в 1905 году он передал председателю Комиссии по пересмотру законов о печати специальную записку «О современном положении драматической цензуры».

Еще одной ключевой проблемой для Рассохина было установление тесных связей с потребителями - антрепренерами, режиссерами, актерами. В условиях России, с ее обширными пространствами, проблемой для издателя всегда становилось обеспечение распространения.

Рассохин использовал все средства, чтобы довести до потенциального потребителя информацию о своих изданиях и о фондах своей библиотеки. Для этого он регулярно публиковал как каталоги библиотеки, так и списки своих последних изданий, как отдельными книгами и брошюрами, так и в театральной периодике. Каталоги библиотеки рассылались по требованию бесплатно.

Рассохин стремился к полноте комплектования и, соответственно, к тому, чтобы выполнить любой заказ. Он просил издателей присылать по нескольку экземпляров новой изданной пьесы, за которые сразу выплачивал деньги. В результате он мог удовлетворить практически любой запрос.

На выставке экспонируются следующие издания «Театральной библиотеки С.Ф.Рассохина»:

- Под ружьем: комедия в 3-х действиях / Ф. Шёнтан и Шлихт; приспособлена для русской сцены В.О. Шмидт. – Москва, 1903.

Автор пьесы барон Франц фон Шёнтан (1849 —1913) — немецкий драматург, писатель, журналист и актёр. Играл в столичных театрах, в том числе в Берлинском драматическом театре.

Одновременно с выступлениями на сцене, занимался литературным творчеством. Первоначально писал статьи и эссе для различных газет и журналов, затем более крупные произведения, в том числе — пьесы. Приобрел известность после премьеры 20 Февраля 1879 года своей комедии «Чужестранка», имевшей большой успех и сделавшей Шёнтана одним из популярнейших немецких драматургов.

- Слабый пол (Пушинка): комедия в 3-х действиях / А. Пинеро; перевод с англ. Д.А. Александрова. – Москва, 1903

Артур Винг Пинеро (1855 –1934) - английский драматург, а в начале своей карьеры актер. Пьеса «Слабый пол» была написана в 1888 году и ставилась на сцене Королевского театра 61 раз.

- Буренин В.П. Мессалина : (Перераб. пьесы Пьетро Косса) : Драма в 4 д. / [Соч.] В. Буренина. - Москва : лит. Моск. театр. б-ки Е.Н. Рассохиной, ценз. 1885.

Косса Пьетро (1830-1889) – итальянский драматург. Первое крупное произведение - драма «Нерон». В 1864-1869 гг. им написаны: «Марий и кимвры», «Бетховен» и неудачная, по его же собственным словам, драма «Пушкин». Из драм, после «Нерона», наибольшую славу принесли автору пьесы «Клеопатра» и «Кола ди Риенци».

Античная драма «Мессалина» написана в 1875 году. В 1885 году ставилась в Малом театре в переработке В. П. Буренина, продержавшись 4 спектакля.

- Княгиня Курагина: драма из жизни восьмидесятых годов прошлого века в 5- ти действиях / И. В. Шпажинский. – Москва, 1888.

Ипполит Васильевич Шпажинский (1845 — 1917) — русский драматург. В 1876 году было поставлено первое его драматическое произведение «Вопрос жизни». Затем последовало большое количество сценических произведений всех жанров: трагедий, драм, комедий, а также отдельных сцен. Большинство из написанных им либретто немедленно ставились на «казённых сценах» (в Императорских театрах) Петербурга и Москвы. В их числе: «Лакомый кусочек», «Упрёки прошлого», «Лёгкие средства», «В забытой усадьбе», «Дело житейское», «Прахом пошло», «Питомка», «Предел», «Ложь, да правды стоит», «Вольная волюшка», «Луч», «Простая история» и другие. За драму «Две судьбы» Шпажинский получил Грибоедовскую премию, за несколько других пьес — премии Вучины. Особенным успехом пользовались его драма «Майорша» (1878), комедия «Фофан» (1880), драма «Кручина» (1881), трагедия «Чародейка» (1884), драма «В старые годы» (1888). «Майорша» и «Чародейка» были переведены на французский, немецкий и чешский языки, а драмой «Майорша» в постановке режиссёра Максимова началась история Рижского русского театра.

Литературовед Г. А. Бялый писал о Шпажинском: «Талантливый эпигон, даровитый представитель переходной поры, драматург без новаторских устремлений, Шпажинский дал театральной русской публике что мог, и получил от неё что заслужил: быстрый успех и быстрое забвение».

Действие драмы «Княгиня Курагина» происходит в 1880-е годы, первые четыре действия - в Москве, последнее - в деревне.

Спектакль был впервые поставлен в 1888 году на основной сцене Александринского театра. Прошел 5 раз в сезоне 1888/1889 гг.

- Ночь волшебных сновидений: сказка-феерия в 4-х действиях / Н. Кригер-Богдановская. – Москва, 1906.

Сказка-феерия в четырех действиях принадлежит перу актрисы и драматурга Надежды Ниловны Кригер-Богдановской Премьера спектакля состоялась 26 декабря 1906 г. В афише спектакля отмечалось, что в четвертом действии будет демонстрирован синематограф.

По сюжету сказки мальчик – подмастерье сапожника Горюн-Сиротинка, утомленный тяжелой работой, засыпает в мастерской. Ему снится сон, что они с другим маленьким подмастерьем Балагуром мечтают попасть на волшебную елку к королю Бурану. Преодолев массу препятствий на протяжении трех действий, в четвертом действии мальчики попадают на елку «в царство льда и вечных снегов» короля Бурана. На торжество слетаются сыновья короля Бурана – ветры северный, южный, западный и восточный. Каждый из них рассказывает историю о своих приключениях в неизведанных краях – в Китае, полярных странах, Индии, пустыне Сахаре.

30 декабря, 1911 года, в городском театре Вятки «Ночь волшебных сновидений» была поставлена артистом Императорского Малого театра Михаилом Францевичем Лениным.

Среди других пьес «Театральной библиотеки С. Ф. Рассохина» на выставке экспонируются издания: Д. С. Дмитриев «Княжая невеста: бытовая сцена в 5-ти картинах» (Москва, 1896); Грильпарцер «Прародительница: драма в 5-ти действиях и 6-ти картинах (Москва, 1904); С.Ф. Сабуров «Модная львица: дела житейские в 2-х действиях» (Москва, 1902); «Данишевы: комедия в 4-х актах, переделанная из пьесы П. Невского (Москва, 1879); «Путь к славе: комедия в 5-ти действиях» (Москва, 1898); «За честь отца: драма в 5-ти действиях с прологом» (Москва, 1898); Ф. Шентан «Мария Терезия: комедия в 4-х действиях» (Москва, 1904); П. Кравотынский «Ночь после карнавала: пьеса в 1-м действии» (Москва, 1906); Местепе Барре «Христофор Колумб или Открытие Америки: драма в 5-ти действиях с прологом, в прозе и стихах» (Москва, 1895); А. Лиор, А. Арну «Златокудрая красавица: драма в 5-ти действиях и 6-ти картинах» (Москва, 1897); «Парижские волки: драма в 5-ти и 12-картинах с прологом; переделана из романа Н. Черкасовым» (Москва, 1880); «Жак-потрошитель: мелодрама в 5-ти действиях и 7-ми картинах; переделана для русской сцены М.Б.» (Москва, 1901); «Карл XII в борьбе с Петром Великим или Победа под Полтавой: историческо-драматическое представление в 3-х действиях и 6-ти картинах с апофеозом» (Москва, 1901); «Дон-Кихот: пьеса в 5-ти актах и 8-ми картинах / В. Сарду» (Москва, 1895) и др.

Театральная библиотека А. Х. Мозера

Александр Христианович Мозер— библиотекарь Александринского театра драматург и переводчик. Издавал пьесы литографским путем с 1873 года. По словам писателя, переводчика, драматурга Александра Алексеевича Плещеева Мозер «первый в России занялся литографированием и распространением в провинции пьес, шедших в Александринском театре».

На выставке представлены следующими произведениями:

- Ге И. Н. Легенда старого замка : Фантаст. шутка в 2 д. : (Сюжет заимствован) / Соч. Бертольди [псевд.]. - Санкт-Петербург : лит. Курочкина, ценз. 1879.

Иван Николаевич Ге (1841—1893) — русский драматург, театральный критик, актёр, режиссёр. Младший брат художника Николая Ге. С начала 1870-х годов печатался в газетах: «Голос» (театральные рецензии), «Русские ведомости», «Новости дня», «Московская газета», а также в журнале «Артист». Написал ряд рассказов, комедий и водевилей. Пользовались успехом его пьесы «На новых началах» (переработка польской пьесы, без указания источника), «Осколки минувшего» и «Самородок» (в сотрудничестве с Саловым). Ге склонен был к заимствованию сюжетов для своих пьес не только из беллетристических произведений, но и чужих пьес, а также использовал в сюжетах для своих пьес сенсационные процессы. Большинство пьес Ге только литографированы.

- Блюм Э. Жена убийцы: драма в 5 д. / Соч. Э. Блюма; Пер. с фр. А.П. и А.С. - Санкт-Петербург : лит. Курочкина, ценз. 1878.

Блюм Эрнест (1836-1907) — французский драматург и писатель, сын актера. Начал писать с 18 лет фарсы и водевили для театра, где выступал его отец. Был драматургом легкого жанра для парижских театров. С середины 1860-х гг. стал писать более серьезные вещи, а его драма «Жена убийцы» («Rose Michel») долго пользовалась успехом.

Театральная библиотека В. А. Базарова

Базаров Владимир Алексеевич, настоящая фамилия Михайловский (1840-1895) – режиссер и драматург. В 1877 году переехал в Петербург, где стал одним из наиболее видных антрепренёров и режиссеров клубных сцен, в том числе Русского купеческого общества для взаимного вспоможения. В Приказчичьем и Лесном общественных собраниях Базаров основал театр в Стрельне. Был инициатором создания артистических товариществ и театральной библиотеки, которая рассылала пьесы в провинциальные театры.

Яркая характеристика Базарова содержится на страницах издания «История русского драматического театра»: «Театральную деятельность Базаров… сочетал с литературной: писал статьи о театре, сочинял, переводил и переделывал драмы и водевили. Некоторые из них не без успеха шли на провинциальной и столичной клубной сценах. Базаров первый основал театральную библиотеку, которая рассылала пьесы в театры провинции. Однако, несмотря на ряд интересных начинаний, Базарову никогда не удавалось надолго задержаться в одном и том же деле; он часто бросал им же созданное и переходил на другое место»

На выствке экспонируются литографированные пьесы, изданные в театральной библиотеке В.А. Базарова:

- Булвер-Литтон, Эдуард Джордж. Лионская красавица : драма в 5 д. в стихах и прозе / Соч. Литтона Бульвера; Пер. с англ. П. А. Каншина. - Санкт-Петербург : Театр. б-ка В. А. Базарова, ценз. 1888.

Пьеса «Лионская красавица, или Любовь и гордость» написана в 1838 году, в том же году поставлена на сцене лондонского театра Ковент-Гарден.

- Тамара: Историческая драма в 5-ти действиях / Князь А.Р. Церетели. – Санкт-Петербург : Театр. б-ка В. А. Базарова.

- Баранцевич К. С. Опричина : Драма в 4 д. и 9 карт., передел. стихами из романа "Князь Серебряный" гр. А. Толстаго[!] К.С. Баранцевичем. - Санкт-Петербург : Театр. б-ка В.А. Базарова, 1890.

Казимир Мартынович Баранцевич (1851—1927) - писатель, поэт, драматург. Его литературным дебютом стала драма в стихах «Опричина», переделанная из романа А.К.Толстого «Князь Серебряный». В октябре 1873 года драма была поставлена на сцене Александринского театра в бенефис актёра В. И. Виноградова и в последующем ставилась ещё несколько раз.

Очень востребованными были литографированные пьесы издательства «Театральной библиотеки М. А. Соколовой»:

- Бон Фердинанд. Адский пес : «Баскервильская собака» : Пьеса-эпизод из похождений Шерлок-Хольмса : В 4 д. / Соч. Ф. Бона; Пер. с нем. Э. Маттерна и И.Марко. - Москва : Театр. б-ка М.А. Соколовой, 1907.

Бон Фердинанд (1861-1933) -немецкий актёр, режиссёр, театральный деятель и драматург. Ученик Э. Поссарта. В 1885 дебютировал в нюрнбергском городском театре. В 1885-1886 гг. выступал в Москве, в 1881-1896 гг. — в мюнхенском придворном театре, в 1891-1896 гг. — в венском «Бургтеатре», затем в берлинском «Лессинг-театре» и других. В 1905 организовал "Берлинский театр Фердинанда Бонна», в котором ставил главным образом собственные пьесы и инсценировки рассказов о Шерлоке Холмсе (наибольшим успехом пользовалась «Адский пёс», 1907).

- Шентан Ф. Акробаты : (Circusleute) : Комедия из закулис. жизни цирка в 3 д. / [Соч.] Франца фон Шентана; Пер. с нем. яз. Н.А. Будкевич и Вс.Э. Мейерхольда. - Москва : Театр. б-ка М.А. Соколовой, ценз. 1903.

«Cirkusleute» – «комедию из закулисной жизни цирка» австрийского драматурга Ф. фон Шёнтана в 1903 году Мейерхольд перевел вместе с Н.А. Будкевич под названием «Акробаты». Эта пьеса, поставленная им в начале режиссерского пути в Херсоне, была первым его режиссерским шедевром, признанным в провинции.

- Свит Лайэл. Пленник : Пьеса в 3 д. с прологом Лайэл Свита / Пер. с англ. рукописи с разреш. авт. баронессы Е. Била. - Москва : Театр. б-ка М.А. Соколовой, ценз. 1905.

- Маршал Роберт. Пыль райского дерева : Комедия в 3 д. Р. Маршала / Пер. с англ. баронесса Е. Била. - Москва : Театр. б-ка М.А. Соколовой, ценз. 1905

и другие.

Издания театрального отдела книжного магазина «Новости»

Книжный магазин газеты «Новости» — располагался в Санкт-Петеребурге по адресу Большая Морская, дом 33 (первоначально это был особняк мадам де Ланге, дочери петровского вице-адмирала К. Крюйса). В 1890-х годах, когда домом владел Л.А.Варшавский, при книжном магазине работала читальня, занимавшая зал на втором этаже. В 1894-1895 годах в этой читальне бывал Ленин. Иногда читальню использовали для конспиративных встреч с членами «Петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Обычай требовал, чтобы при входе посетитель купил свежий номер «Новостей».

Издания театрального отдела книжного магазина «Новости» отличались от остальных пьес, издаваемых литографированным способом, печатанным титульным листом.

На выставке можно ознакомиться с пьесами:

- Яковлева Е. Ф. Сердце женщины : Пьеса в 4 актах / Е. Карич [псевд.]. - Санкт-Петербург : Театр. отд. кн. маг. газ. "Новости", 1898.

Карич Елизавета (псевд.), настоящее имя Яковлева Елизавета Фелициановна; подпис. также Яковлева-Карич Е.; 1868 - ? ), драматург и переводчица. Автор книг и пьес: «Гипноз любви: новеллы» (СПб.,1910); «Заря: водевиль» (СПб.,1897); «Морозко: сказка в 2-х действиях» (СПб.,1902); «Сердце женщины: пьеса в 4-х актах» (СПб.,1898); «Усталая душа: («Mariage Blanc» : Драма в 3-х д.» (СПб.,1897) и др.

- Дюма Александр. Дорогой ценой : Драма в 4 д. и 5 карт. / А. Дюма, пер. Е. Вильянской. - Санкт-Петербург : паровая скоропеч. Г.П. Пожарова, 1899.

- Ленни С. К. Велосипедистка : Фарс в 3 д. : Переделка с нем. для рус. сцены С.К. Ленни. - Санкт-Петербург : Театр. отд. кн. маг. газ. "Новости", 1897.

и др.