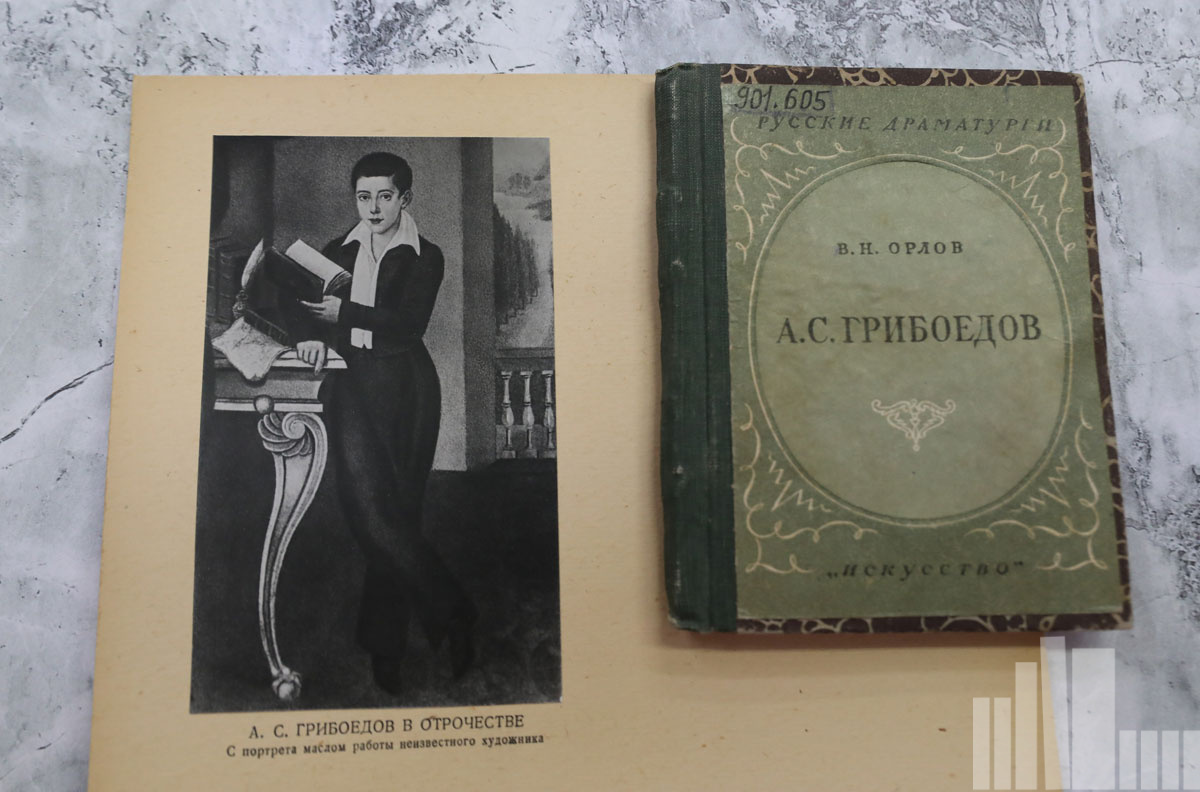

15 (4) января 2025 года исполнилось 230 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова – автора бессмертной комедии «Горе от ума», талантливого дипломата, образованнейшего человека своего времени.

Выходец из родовитой дворянской семьи А.С. Грибоедов еще в детстве получил прекрасное домашнее образование под руководством гувернёра И.Д. Петрозилиуса, известного впоследствии учёного-филолога. В 1803 году Грибоедова отдали в пансион при Московском университете, студентом которого 11-летний мальчик стал уже в 1806 году. Он избрал факультет словесности, так как в самые ранние годы у него проявился талант к литературе и иностранным языкам. К моменту поступления в университет, помимо английского, французского, немецкого и итальянского, хорошо знал латынь и древнегреческий.

В 1808 году Александр Грибоедов успешно выдержал экзамен на учёную степень кандидата словесности, после чего оставил университет в пользу частных лекций литератора и философа профессора И.Т. Буле. В это же время он стал завсегдатаем литературных собраний московских студентов. В 1810 вернулся в университет, на этот раз на юридическое отделение философского факультета. К 1812 году стал кандидатом права и намеревался держать экзамен на докторскую степень в этой области, но помешало вторжение в Россию армии Наполеона Бонапарта.

Сразу же после начала войны Грибоедов вступил в формируемый из добровольцев Московский гусарский полк, но сразиться с французами юноше не удалось. Комплектование полка затянулось, а в сентябре 1812 года он тяжело заболел. Его полк из оставленной Москвы перевели сначала в Казань, а затем в Брест-Литовск, где слили с остатками Иркутского драгунского полка, понёсшего тяжёлые потери в Бородинском сражении. Вскоре в полк, получивший название Иркутского гусарского, вернулся и Грибоедов. На военной службе он оставался до конца 1815 года, так и не снискав славы на поле боя – в подчинении генерала А.С. Кологривова занимался вопросами комплектования и подготовки кавалерии Резервной армии в Брест-Литовске и Кобрине, попутно изучая польский язык.

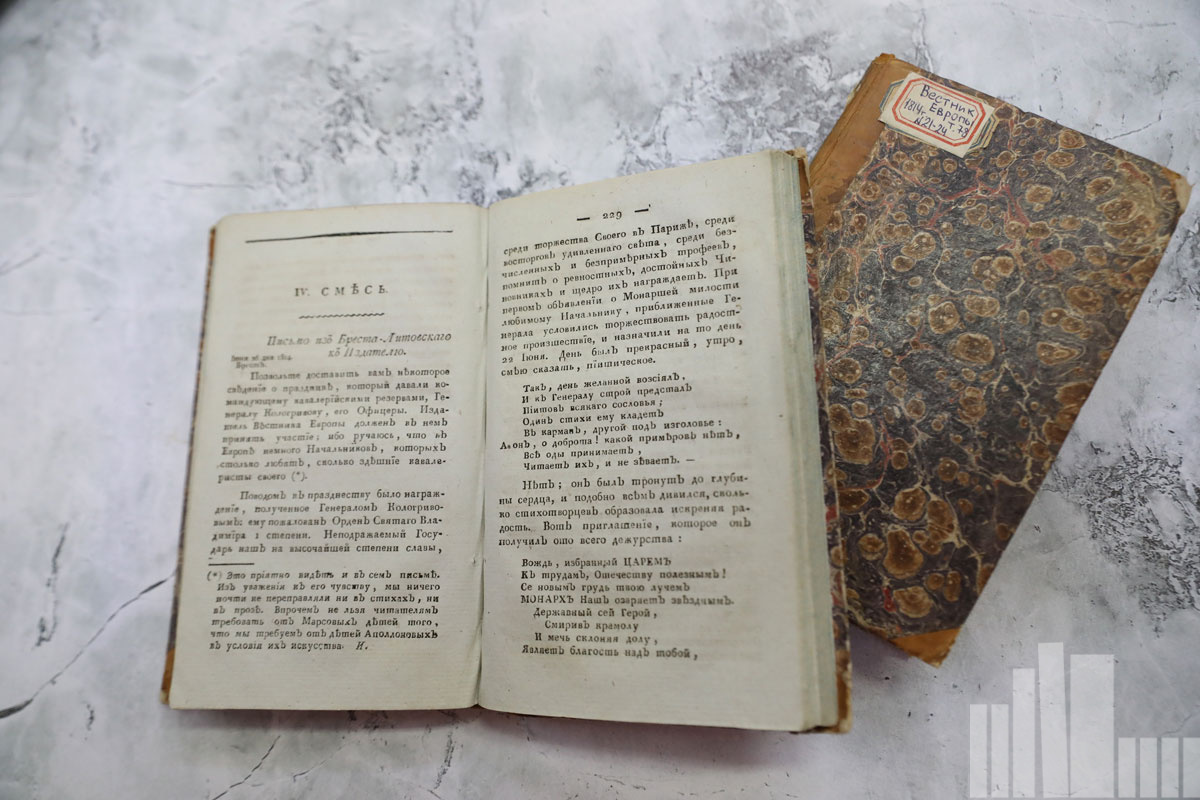

Этот период жизни писателя представлен на выставке его публикациями в журнале «Вестник Европы»:

Грибоедов А. С. Письмо из Брест-Литовска к издателю / А. С. Грибоедов // Вестник Европы. 1814. № 76.

Грибоедов описывает праздник, который давали офицеры командующему кавалерийскими резервами, генералу Кологривову. Поводом к празднеству послужило награждение генерала орденом святого Владимира I степени.

В конце публикации Грибоедов делает небольшую приписку для редакции журнала: «Посылаю вам 1 000 рублей для бедных, которых так много после пожара Москвы. В отдаленности от любезного отечественного края нам неизвестно, какие частные лица наиболее терпят от бедности. Полагаемся на вас. Конечно, заступник неимущих лучше всех знает, кому нужна помощь».

Вскоре редакция «Вестника Европы» получила из Бреста вторую статью молодого автора

Грибоедов А. С. О кавалерийских резервах / А. С. Грибоедов // Вестник Европы. 1814. № 78.

Позднее, в 1825 году, Грибоедов так описал место своей службы в письме к другу-сослуживцу Степану Бегичеву: «А Брест!! Литовский! вероятно, нет хуже местечка на взгляд, но и там пожилось».

Выйдя в отставку, Грибоедов обосновался в Санкт-Петербурге, где с головой окунулся в светскую жизнь. В 1816 году он решил вернуться к учёбе, поступив в Дерптский (ныне Тартуский) университет, однако, летом 1817 года началась новая страница жизни Грибоедова – молодой человек поступил на дипломатическую службу в Коллегию иностранных дел, получив чин губернского секретаря.

В 1818 году, оказавшись у развилки дипломатической карьеры, Грибоедов отказался от должности в российской дипмиссии в США и в августе отправился в Персию в качестве секретаря российского поверенного в делах С.И. Мазаровича.

На протяжении всей поездки в Персию он вёл путевые заметки, сделавшие бы честь многим этнографам того времени. На обратном пути в Россию осенью 1819 года он вернул на родину значительное число пленных русских солдат войны 1804–1813 гг., часть из которых перешла на службу к шаху. Некоторых он уговорил вернуться частным порядком, кого-то выкупил, а иных вызволил путём переговоров с шахом. Вновь Грибоедов оказался в Персии уже в начале 1820 года. Через полтора года по состоянию здоровья (перелом руки) он перевёлся в Грузию, но в феврале 1822 года вновь вернулся в Тавриз (ныне Тебриз), где размещались иностранные посольства в Персии. На этот раз Грибоедов приехал сюда как секретарь российского посла, генерала А.П. Ермолова.

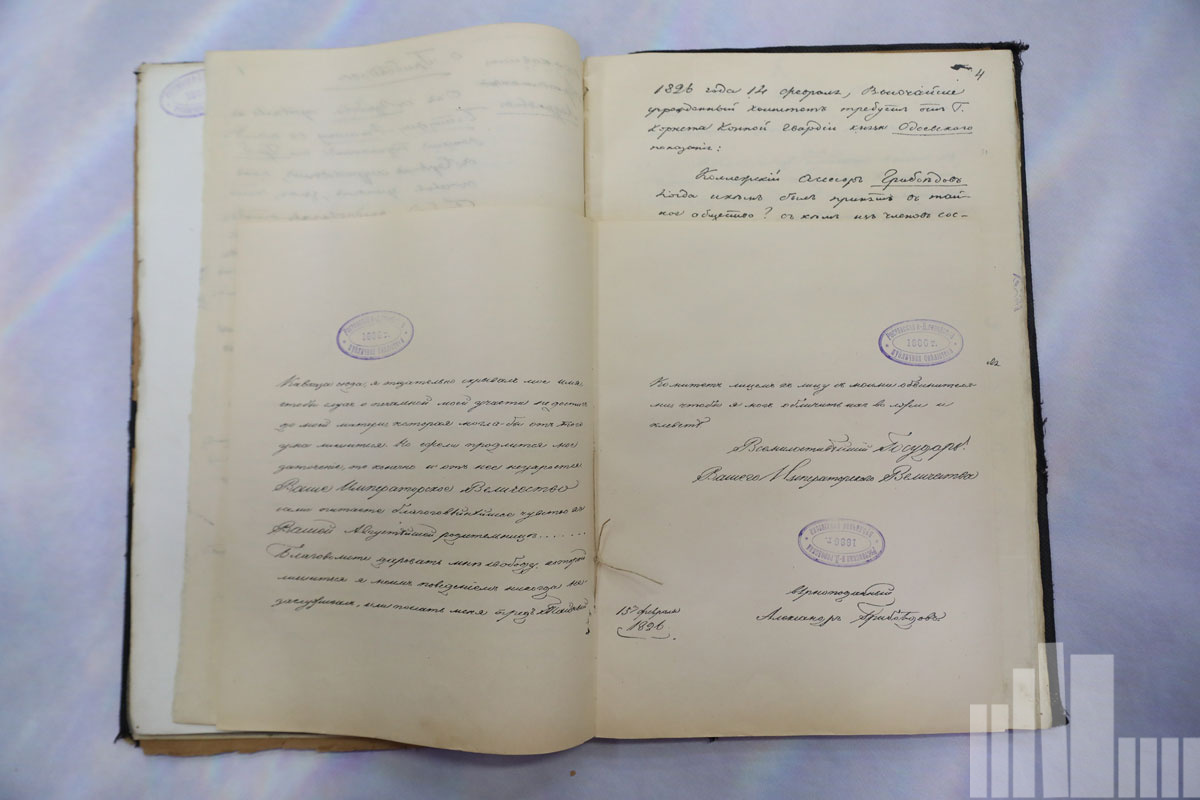

В 1823 году Грибоедов вернулся в Россию. Два с половиной года он жил то в Москве, то в Санкт-Петербурге, то в Тульской губернии. Весной 1825 года отставной дипломат собрался в путешествие по Европе, но вместо этого пришлось вернуться на службу на Кавказе. В январе 1826 года в Грузии Грибоедов был арестован по подозрению в участии в заговоре декабристов. Прямых доказательств его участия в тайных обществах найти не удалось, а сам Грибоедов это категорически отрицал. Через полгода он не только оказался на свободе, но и с компенсацией за ложное обвинение в виде повышения в чине и двойного годового жалования.

В сентябре 1826 года Грибоедов вновь восстановился на дипломатической службе. В следующие полтора года он принимал активнейшее участие в разработке условий так называемого Туркманчайского трактата – мирного договора по итогам русско-персидской войны 1826–1828 гг., во многом именно ему приписывается успех во взыскании с Персии гигантской по меркам начала XIX века и разорительной для казны шаха контрибуции в 20 млн. рублей серебром. Именно Грибоедов по поручению командующего русской армией генерала И.Ф. Паскевича доставил в Петербург донесение о заключённом мире. Декабрист Н. Муравьев, оценивая вклад молодого дипломата в достигнутые мирные соглашения, писал: «...Грибоедов в Персии был совершенно на своём месте... он заменял нам там единым своим лицом двадцатитысячную армию... не найдётся, может быть, в России человека, столь способного к занятию его места».

Об этом периоде жизни рассказывается в представленных на выставке книгах и статьях из журналов. Это, прежде всего, статьи одного из первых биографов Грибоедова Адольфа Петровича Берже, русского ученого-востоковеда, исследователя Кавказа, сына французского эмигранта:

Берже А. П. А. С. Грибоедов в Персии и на Кавказе 1818 – 1828 гг. / Адольф Петрович Берже // Русская старина. 1874. Т. 10. С.275-300

Источниками при составлении статьи служили, как официальные документы, так и устные сообщения, а также письма Карла Федоровича Аделунга, одной из жертв тегеранской катастрофы, которые были написаны между 6 июня и 1 декабря 1828 года и переданы автору статьи Н.П. Кеппеном, племянником убитого.

Берже А. П. Александр Сергеевич Грибоедов. Деятельность его как дипломата 1827-1829 гг. / Адольф Петрович Берже // Русская старина. 1874. Т. 11. С. 516-534; С.746-765.

В статье Берже, используя официальные документы – ноты, депеши и донесения высших правительственных лиц России, Персии и Англии, попытался максимально объективно проанализировать причины гибели Грибоедова. Автор отмечает: «Официальных сведений относительно данного события, сколько мне известно, в нашей печати до сих пор не появлялось. А это, по моему мнению, составляет довольно важный пробел в нашей литературе, тем более важный, что он непосредственно касается такой личности, как Грибоедов. Восполнение этого пробела служит целью настоящей статьи».

Берже А. П. Смерть А. С. Грибоедова / Адольф Петрович Берже // Русская старина. 1872. Т. 6. С. 163-207.

В статье впервые были опубликованы материалы из нот, депеш и донесений высших правительственных лиц России, Персии и Англии об этом роковом событии.

На выставке экспонируется также весьма редкое издание, опубликованное в память о 100-летии гибели русского поэта.

Попова О. И. А. С. Грибоедов в Персии 1818-1823 гг.: По новым документам: С 10 рис. и 3 автографами в тексте / О. И. Попова; Предисл., пер. и примеч. О. И. Поповой. Москва: Кооп. изд-во «Жизнь и знание», 1929.

Ольга Ивановна Попова, литературовед, писатель, специалист по зарубежным рукописям и автографам, не только перевела письма Грибоедова с французского языка на русский, но и снабдила их подробными примечаниями по географическим названиям и лицам, упоминающимся в письмах поэта.

В сборнике приведена пятилетняя переписка Грибоедова за период его пребывания в Персии - письма к поверенному в русских делах в Персии Семену Ивановичу Мазаровичу, комиссару русского посольства при Ермолове Андрею Ивановичу Рыхлевскому и командиру Грузинского гренадерского полка Петру Николаевичу Ермолову.

Биографию А.С. Грибоедова можно проследить по публикациям в дореволюционных журналах «Современник», «Русская старина», «Вестник Европы», «Библиографические записки», «Исторический вестник», «Новый мир» и др., представленных на выставке. В них опубликованы и заметки самого Грибоедова, и его письма к друзьям, а также исследования биографического и литературоведческого характера.

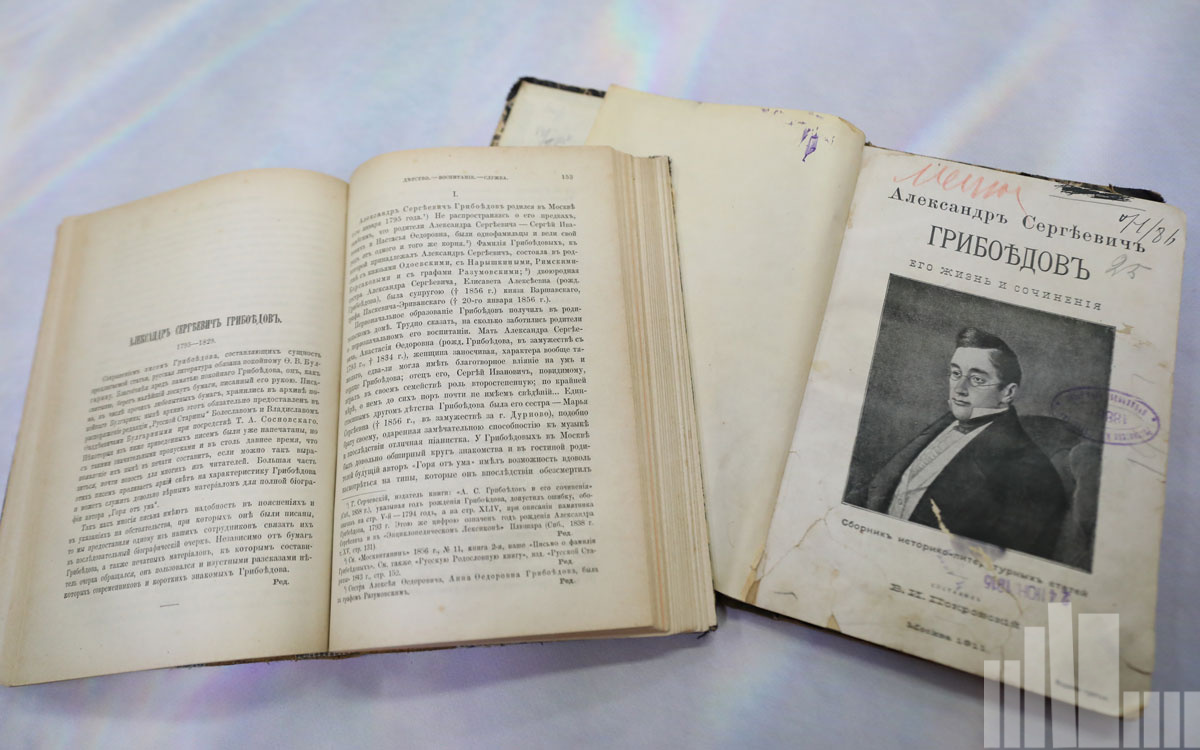

Жизнь и творчество Грибоедова представлена на выставке изданиями:

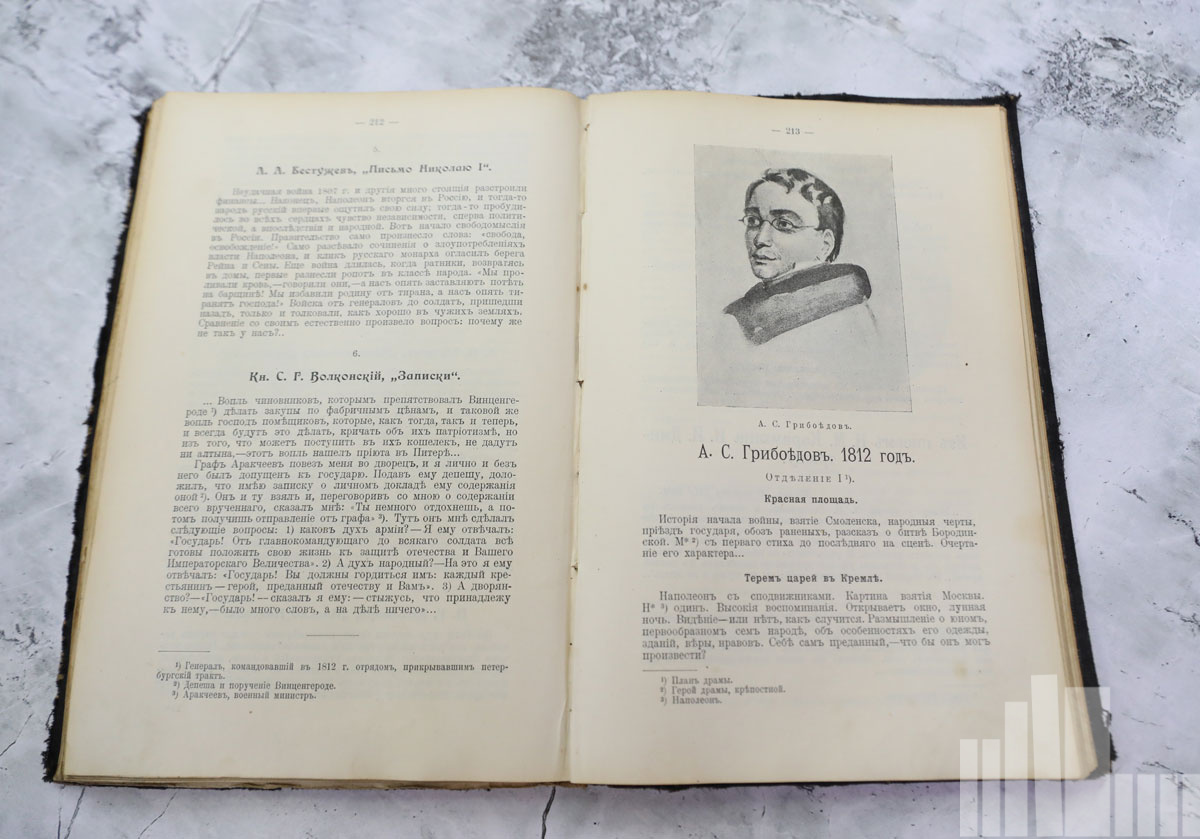

Покровский В. И. Александр Сергеевич Грибоедов: его жизнь и сочинения: сборник историко-литературных статей / Сост. В.[И.] Покровский. Москва: тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1911.

В сборнике представлены статьи А. Веселовского о домашней среде и образовании Грибоедова, в статьях таких авторов, как Ор. Миллер, Гончаров рассмотрены типы и черты литературных персонажей писателя, в очерке А.Котляревского дана оценка общественного значения Грибоедова, как писателя.

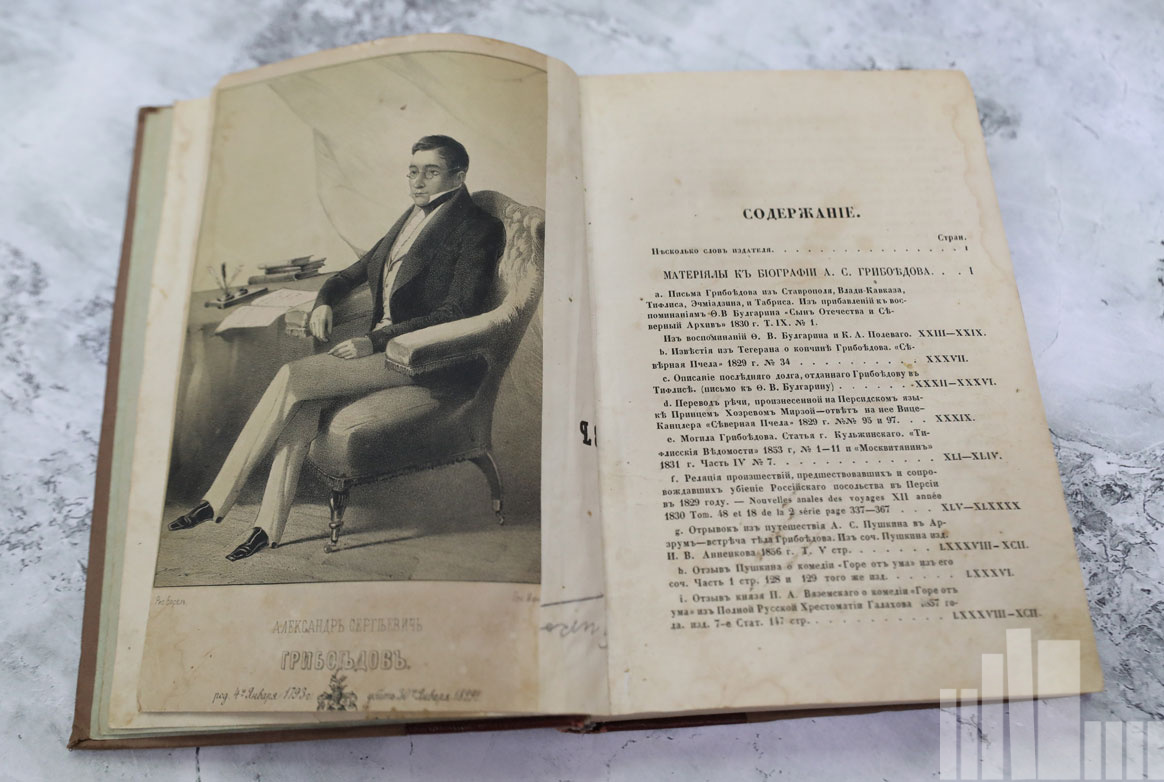

А. С. Грибоедов и его сочинения : С прил. 1. Портр. авт. 2. Изображения памятника над его могилою. 3. Автогр. и герба Грибоедовых. 5. Сцен из комедии Горе от ума: а) бал, в) разъезд и с) явление Репетилова. 6. Статей о комедии Горе от ума из журналов (1825-1857) / Изд. Евграфа Серчевского. Санкт-Петербург : тип. Глав. штаба е. и вел. по воен.-учеб. заведениям, 1858.

Автор книги – издатель Евграф Серчевский – один из первых исследователей творчества Грибоедова. В книгу вошли первая полная биография драматурга, его прозаические статьи и письма, стихотворения, драматические сочинения, критические статьи о «Горе от ума», помещенные в журналах 1825-1857 гг. Особо ценен «Рассказ персианина о событиях, предшествовавших убиению российского посланника в Персии», проливающий некоторый свет на события 1829 года в Персии. Автор книги с горечью признается, что «нельзя не ощутить сожаления и даже досады, что мы имеем столь скудные и ограниченные данные о такой замечательной личности нашей литературы, как Александр Сергеевич Грибоедов…»

А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников: [Сборник] / Редакция и предисл. Н. К. Пиксанова; Примеч. И. С. Зильберштейна. Москва: Федерация, 1929.

В сборник вошли наиболее значительные и достоверные воспоминания о Грибоедове: С. Бегичева, П. Вяземского, А. Бестужева, В. Кюхельбекера, П.Каратыгина, рассказы друзей писателя, собранные Д. Смирновым.

Александр Сергеевич Пушкин, современник Грибоедова, близко знавший и ценивший своего собрата по перу, в «Путешествии в Арзрум» справедливо отметил, что «написать его биографию было бы делом его друзей, но замечательные люди исчезают у нас не оставляя по себе следов».

Позднее авторы многое сделали, чтобы на свой лад восполнить тяжкое упущение друзей Грибоедова и тем самым хотя бы отчасти умерить горечь пушкинского обобщения. Но недостаток фактов, относящихся к биографии Грибоедова, оказался роковым образом невосполнимым. Фактов просто неоткуда было взять. Исчезли документы следствия по делу относительно причастности Грибоедова к декабристскому заговору (речь идет о пакете грибоедовских бумаг, изъятых при его аресте в крепости Грозной 22 января 1826 года). Исчез и другой пакет, в котором были бумаги, изъятые при осмотре вещей, оставленных Грибоедовым на хранение во Владикавказе. Самим Грибоедовым были уничтожены какие-то документы, когда он получил от Ермолова уведомление о предстоящем аресте; пропали многие письма самого Грибоедова и к нему; уничтожены личные вещи, в том числе его бумаги, бывшие при нем в момент его гибели в Персии.

После гибели Грибоедова, следы его деятельности продолжали стираться. Пожар уничтожил все, что сумел собрать Д.А. Смирнов, усердно в течение многих лет занимавшийся разысканиями грибоедовских бумаг.

Важной страницей в жизни Александра Сергеевича Грибоедова было знакомство и близкое общение в студенческой среде с будущими декабристами: П.Г Каховским, В.К. Кюхельбекером, В.Ф. Раевским, С.П. Трубецким, К. Ф. Рылеевым и другими.

На выставке можно познакомиться с изданиями:

Нечкина М. В. А. С. Грибоедов и декабристы / М. В. Нечкина; Акад. наук СССР. Ин-т истории. - Москва: Гос. изд-во худож. лит., 1951.

В монографии советского историка, академика М.В. Нечкиной рассматривается проблема взаимоотношения А.С. Грибоедова и декабристов, воссоздана историческая атмосфера, дана оригинальная трактовка сюжета пьесы «Горе от ума».

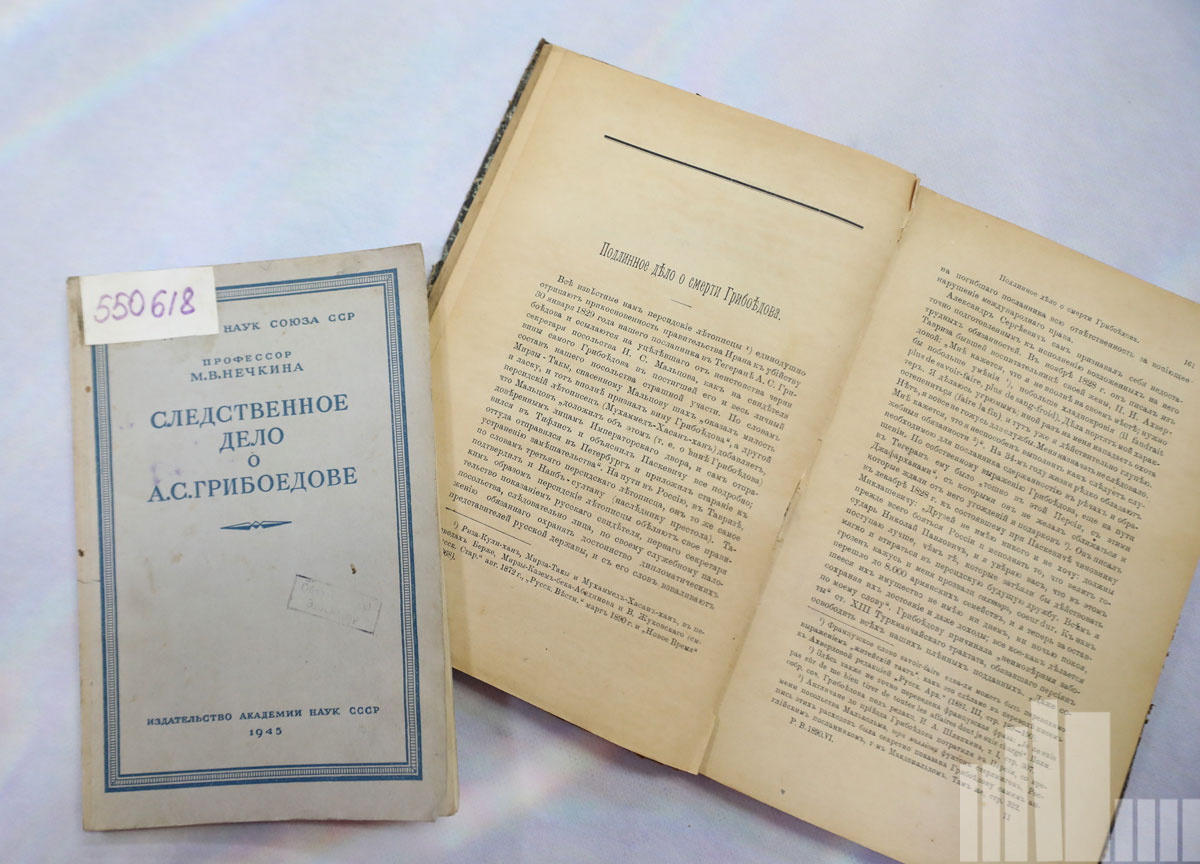

Щеголев П. Е. А. С. Грибоедов и декабристы: по архивным материалам: с приложением факсимиле дела о Грибоедове, хранящегося в Государственном архиве / П. Е. Щеголев. - Санкт-Петербург: издание А. С. Суворина, 1905.

Впервые дело о Грибоедове было опубликовано П. Е. Щеголевым в 1904 г. в его работе «А. С. Грибоедов в 1826 году». Вторично текст дела был воспроизведен факсимиле в 1905 г. (издание А. С. Суворина) при втором, исправленном и дополненном издании той же работы П.Е. Щеголева, получившей новое название «Грибоедов и декабристы». Издание представляет собой текст исследования и точное факсимиле подлинного дела о Грибоедове, хранящегося в Государственном архиве. Факсимильный текст отличался довольно высоким уровнем типографской техники и не раз вводил в заблуждение любителей старины, посылавших восторженные информации в центральные газеты о том, что в таком-то городе и в такой-то библиотеке «найдено» подлинное следственное дело о А. С. Грибоедове. Факсимиле воспроизводит также автографы известных декабристов Рылеева, Бестужева-Рюмина, Муравьева-Апостола, Бестужева, Трубецкого, Одоевского и др.

П. Е. Щеголев писал о своей книге: «Воспроизводя текст исследования, указываю на факсимиле, по которому читатель может воочию ознакомиться с порядком делопроизводства в знаменитой комиссии по расследованию декабрьского заговора и почувствовать тот колорит эпохи, который лежит на страницах подлинного дела и которого, конечно, не может передать печатная копия дела».

Нечкина М. В. Следственное дело о А. С. Грибоедове / Проф. М. В. Нечкина; Акад. наук СССР. Ин-т истории. - Москва; Ленинград: Изд-во Акад. наук СССР, 1945.

В своей монографии М.В. Нечкина впервые подвергла специальному изучению существующие в тот период источники о Следственном деле Грибоедова.

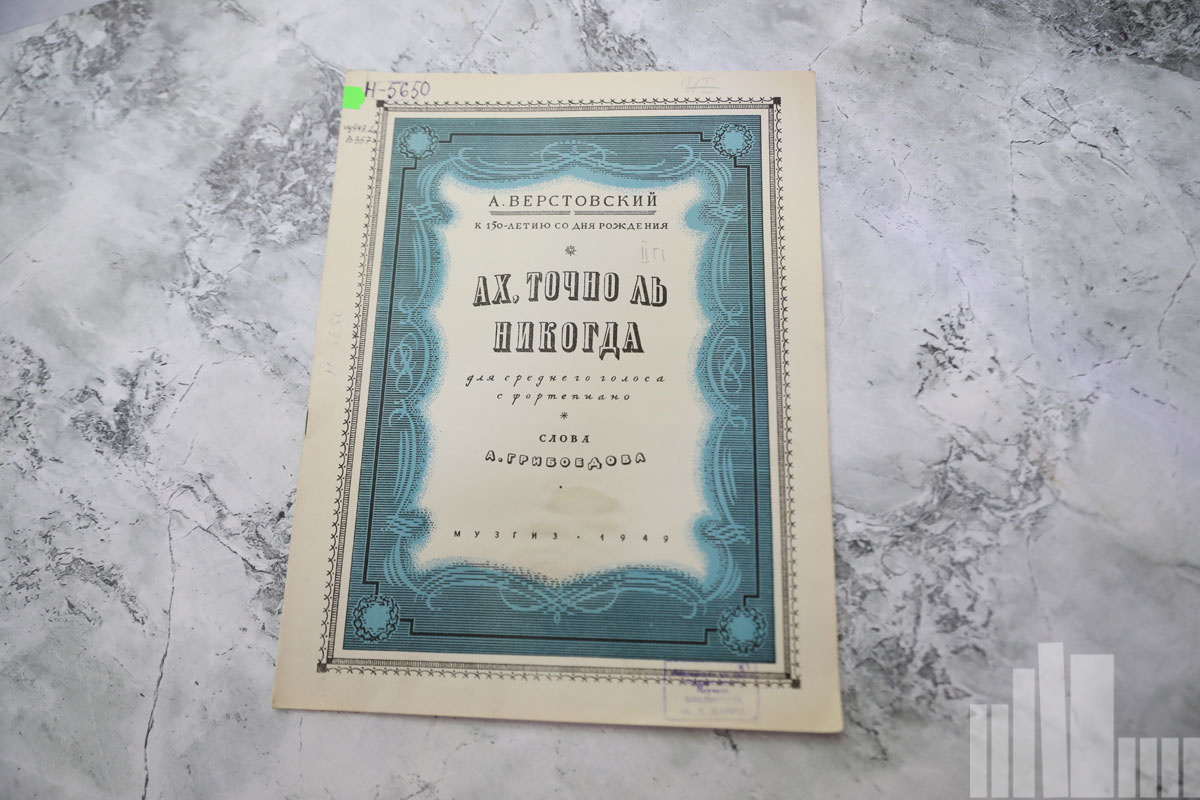

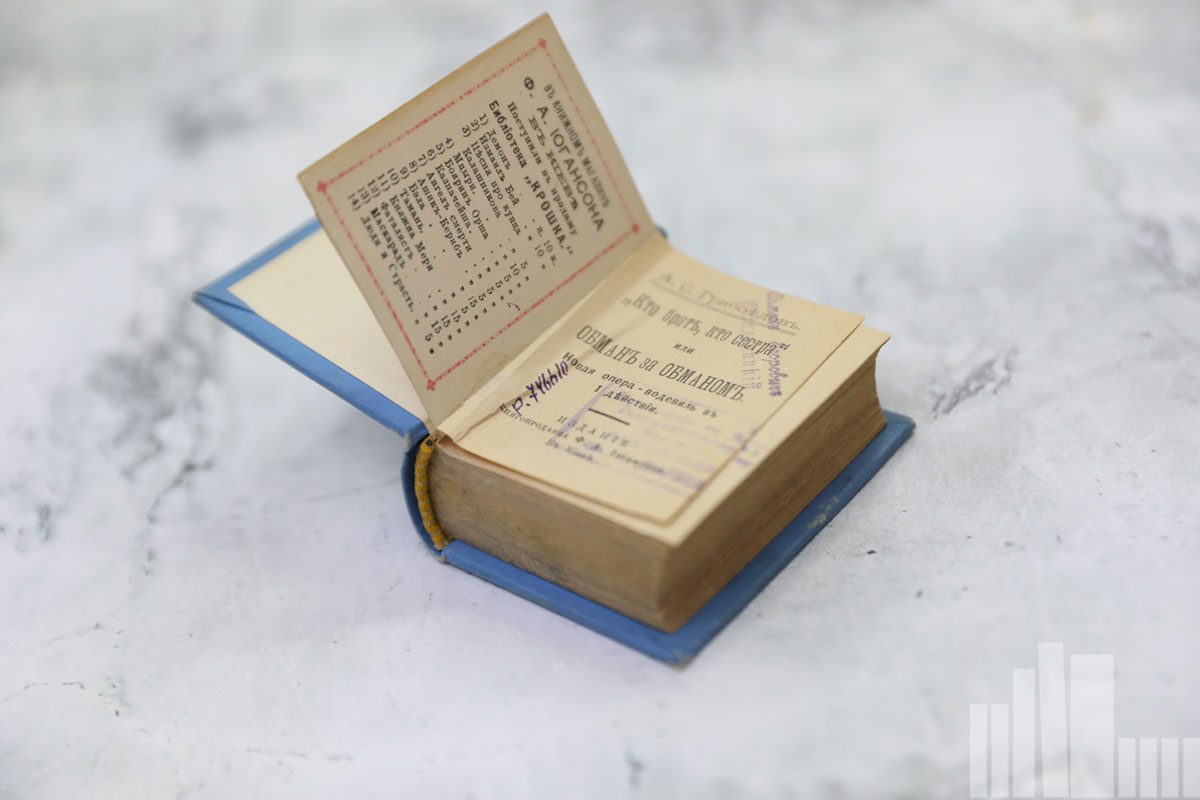

Александр Сергеевич Грибоедов проявил себя на разных поприщах. Он был талантливым дипломатом, и, без сомнения, его ждала блестящая карьера, если бы не трагическая его гибель в Персии. Подлинным его призванием была литература. Есть еще одна грань личности дипломата и драматурга – Грибоедов-музыкант.

Как было принято в русских дворянских семьях, Александр Сергеевич с детства учился музыке и превосходно овладел игрой на фортепиано. Грибоедов часто выступал в кругу друзей или на музыкальных вечерах как солист-импровизатор и как аккомпаниатор певцам-любителям или оперным артистам. Музыка сыграла важную роль и в личной жизни Грибоедова. В 1828 году он отправился с дипломатической миссией в Персию, а по дороге остановился на некоторое время в Тифлисе, где влюбился в юную княжну Нину – дочь своего старого знакомого, грузинского поэта и государственного деятеля князя Александра Чавчавадзе. Грибоедов часто посещал дом князя, давал уроки музыки его дочери и сам музицировал для нее. Осенью 1828 года состоялось венчание юной четы, а уже в начале следующего года княжна Нина узнала о гибели своего мужа, с которым прожила менее полугода. Оставшись вдовой в 16 лет, она больше не вышла замуж, посвятив свою жизнь благотворительности.

Нина Александровна часто играла в кругу друзей фортепианные пьесы своего мужа. Многие музыкальные пьесы Грибоедова для нас потеряны – они существовали, очевидно, только в рукописи. До наших дней сохранились только два вальса, которые были опубликованы в 1832 году, после смерти Грибоедова, в музыкальном приложении к изданию «Лирический альбом». Вальсы не имеют каких-либо названий, поэтому их традиционно называют «Вальс Ля бемоль мажор»» и «Вальс ми минор» (самый известный вальс Грибоедова). Есть свидетельства, что еще при жизни драматурга и музыканта «Вальс ми минор» разошелся во множестве рукописных нот среди друзей и знакомых Грибоедова и постоянно звучал в московских и в петербургских гостиных.

На выставке оба вальса представлены в издании

Грибоедов А. С. Два вальса: Для высокого голоса в сопровожд. ф.-п. / Обработ. С. Мацюшевича; Слова А. Фета. Москва: Музыка, 1969.

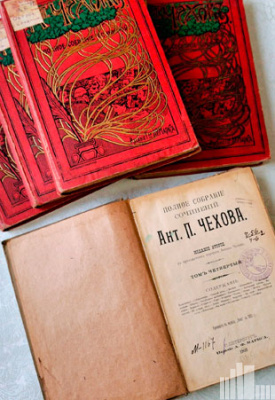

В 1911–1917 гг. под редакцией и с примечаниями Н.К. Пиксанова в серии «Академическая библиотека русских писателей» вышло в свет первое завершённое полное собрание сочинений академического типа – трёхтомник произведений А.С.Грибоедова, в который вошли все известные к тому времени грибоедовские тексты.

Грибоедов, А. С. Полное собрание сочинений: [в 3 т.] Т.1. / А. С. Грибоедов; под ред. и с примеч. Н. К. Пиксанова, И. А. Шляпкина. – Санкт-Петербург: Изд. Разряда изящ. словесности Имп. акад. наук, 1911–1917. – (Академическая библиотека русских писателей).

В первый том вошли стихотворения и драматические сочинения Грибоедова (за исключением комедии «Горе от ума»), биография поэта, а также исследование профессора С.К. Булича «А. С. Грибоедов – музыкант». Во втором томе опубликована пьеса «Горе от ума» в двух редакциях с примечаниями - позднейшей и ранней (так называемый музейный автограф). Также во втором томе дан обзор литературы о Грибоедове. Третий том составили прозаические сочинения А.С. Грибоедова, его переписка, алфавитные указатели. В отношении расположения материала, текстологических решений, биографического и историко-литературного комментариев академическое издание по сей день сохраняет своё научное значение.

История создания комедии «Горе от ума» привлекает пристальное внимание исследователей творчества А.С. Грибоедова.

Неизвестна дата начала работы писателя над текстом, хотя большинство исследователей считают, что замысел возник еще в 1818 году. Неизвестен и автограф окончательной редакции текста, хотя предполагают его наличие при Грибоедове в Тегеране. Не было прижизненной полной публикации, долгое время комедия распространялась в рукописных списках (только в Историческом музее их хранится 37 экземпляров).

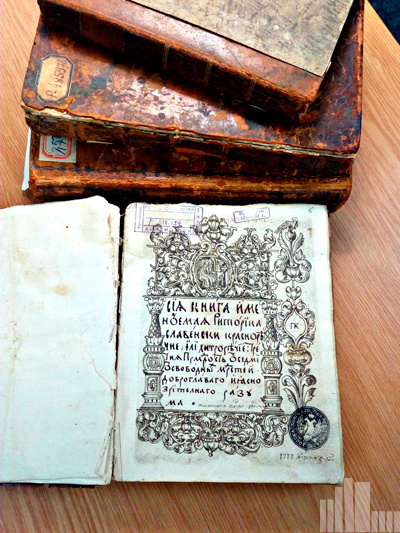

Отрывок пьесы был опубликован в 1825 году в булгаринском театральном альманахе

Русская Талия: Подарок любителям и любительницам отечественного театра на 1825 год: Санктпетербург, 1825

» и стал единственной публикацией комедии при жизни автора. Посетители выставки могут ознакомиться с ним на выставке.

Далее со значительными сокращениями комедия «Горе от ума» вышла в 1833 году, а первая полная публикация состоялась в 1869 году.

«Его комедия, - говорил И. Гончаров, - появилась раньше Онегина, Печорина, пережила их, прошла невредимо через Гоголевский период и до сих пор живёт нетленной жизнью, переживёт и еще много эпох и всё не утратит своей жизненности».

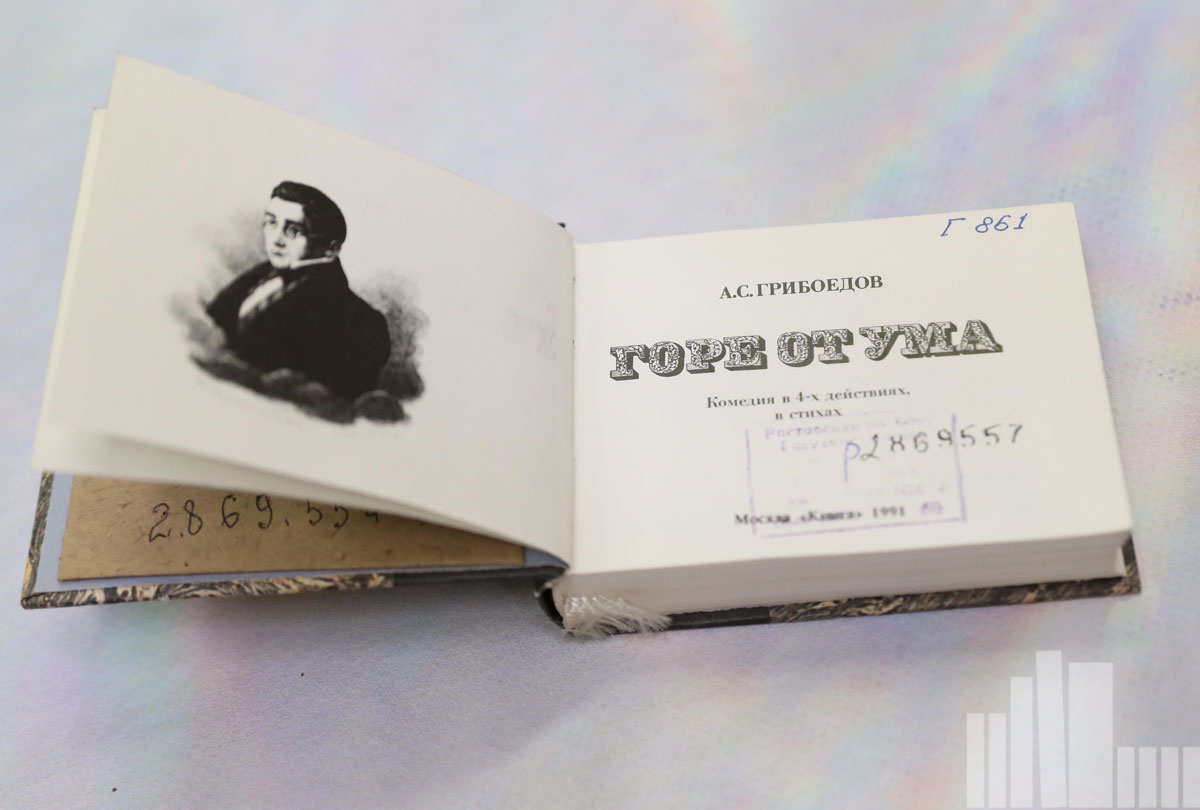

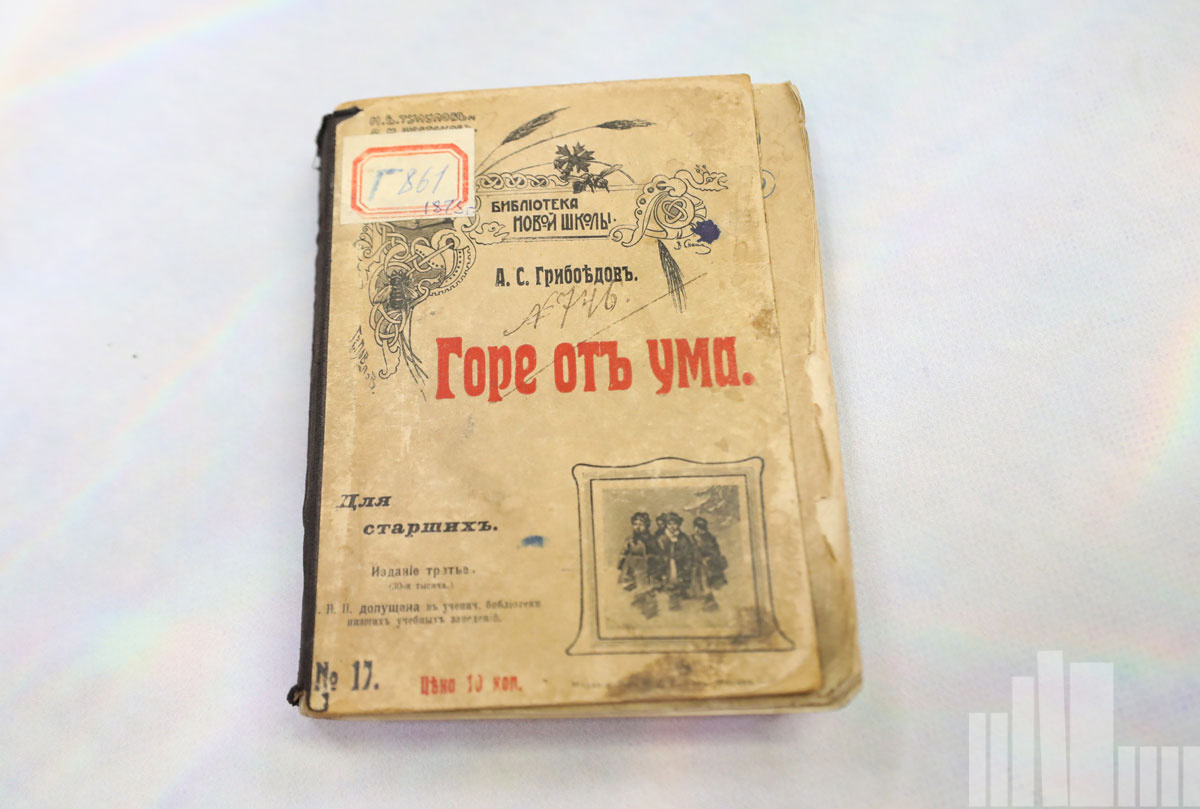

На выставке экспонируются различные издания «Горе от ума»:

Грибоедов А. С. Горе от ума: комедия.

Список второй половины XIX века, написан рукой неустановленного лица. Текст на лицевой и оборотной сторонах листов.

Представленная рукопись имеет определенное научное значение. Сохранилось 4 авторизованных списка комедии, но, ни один не может быть принят в качестве единственного источника, а требует обязательного сопоставления с другими списками.

Грибоедов А. С. Горе от ума : комедия в 4-х действиях, в стихах / Соч. Александра Сергеевича Грибоедова. Москва : тип. А. Семена, при Имп. мед.-хирург. акад., 1833.

Это первое отдельное издание комедии.

Целиком пьеса была напечатана на немецком языке в Ревеле в 1831 году. Попытки полностью напечатать текст «Горе от ума» на русском языке, предпринятые при жизни автора и в первые годы после его смерти, оказались безуспешными. В 1833 году цензура также не хотела выпустить первое русское издание комедии, напечатанное в московской типографии Августа Семена при Императорской Медико-Хирургической Академии. Судьбу пьесы решила неожиданная резолюция императора Николая I: «Печатать слово от слова, как играется, можно, для чего взять манускрипт из здешнего театра». Этим царь, по словам А.И. Герцена, попытался лишить комедию привлекательности запрещенного плода и противодействовать распространению ее в многочисленных списках. Текст пьесы в издании 1833 года сильно сокращен и значительно изменен театральной цензурой. Так появилась на свет «театральная» редакция комедии.

Грибоедов А. С. Горе от ума: комедия в 4 д. [в стихах]: с предисл. «Горе от ума и его критики» А.С. Суворина / соч. А.С. Грибоедова. Санкт-Петербург: А.С.Суворин, 1886.

Книга представляет собой нумерованный экземпляр (№ 179), изданный на слоновой бумаге. Тираж произведения в 1886 году составил всего 460 экземпляров, из них 400 напечатано на слоновой бумаге, 35 - на голландской бумаге и 25 - на японской бумаге. Все экземпляры были нумерованы.

При жизни Грибоедова в обезображенном цензурой виде напечатаны были только отрывки комедии. Первое издание (1833), второе (1839) и последующие также выходили с большими цензурными искажениями. Но когда в 1860-х годах появилась возможность напечатать текст полностью, в руках редакторов не оказалось авторитетных рукописей, или они не сумели таковыми воспользоваться в полной мере.

Попытки критически осмыслить комедию Грибоедова предпринимались неоднократно. В 1902 году в журнале «Новый мир» появился литературно-исторический очерк, посвященный 75-летию комедии:

Юрьевский Н. История «Горя от ума» / Н. Юрьевский // Новый мир. 1902. № 77.

Обобщением и итогом многолетних трудов выдающегося ученого-литературоведа Николая Кирьяковича Пиксанова о жизни и творчестве Грибоедова является книга

Пиксанов Н. К. Творческая история «Горя от ума» / Н. Пиксанов. Москва; Ленинград: Гос. изд-во, 1928

Вышедшая первым изданием в 1928 году, она до сих пор остается наиболее полным исследованием текстов бессмертной комедии. В издание включены материалы из архива Н. К. Пиксанова. Здесь также дано теоретическое обоснование проблематики творческой истории классических произведений. Важной частью книги являются комментарии.

Книга русского мыслителя, историка культуры, публициста и переводчика Михаила Осиповича Гершензона

Гершензон М. О. Грибоедовская Москва / М. Гершензон. Москва : М. и С. Сабашниковы, 1916.

- историческая иллюстрация «Горя от ума», воссоздающая быт, нравы и духовную атмосферу дворянской Москвы начала XIX в.

Книга написана на материале неизданной переписки членов семьи Римских-Корсаковых – современников Грибоедова, принадлежавших к тому кругу московского общества, к которому относился писатель.

Один из разделов выставки посвящен сценической судьбе комедии «Горе от ума». При жизни Грибоедова были предприняты три попытки поставить «Горе от ума» на сцене. Имеются сведения о том, что комедия «была играна в 1827 году в присутствии автора в крепости Эривани во дворце Саардарского». Но и после его кончины в течение нескольких сезонов дело обстояло не лучше. Впервые на афише комедия появилась 2 декабря 1829 года в Большом театре в Петербурге. «В одной интермедии, - сообщает афиша, - будет играна сцена из комедии «Горе от ума» в стихах, сочиненных А. С. Грибоедовым». Здесь давалось первое действие, начиная с выхода Чацкого (артист Сосницкий). Та же сцена третьего действия была дана 30 января 1830 года в Москве со сцены московского Большого театра на бенефисе М.С. Щепкина, который играл Фамусова. В том же 1830 году третий акт комедии был поставлен на нескольких бенефисах. Цензура не препятствовала постановке комедии, так как она была поставлена по сценам, напечатанными Ф.М. Булгариным в «Русской Талии» с купюрами, ранее проверенными цензурой.

Искаженные по цензурным соображениям стихи десятки лет продолжали звучать со сцены. Но были исключения. Так, первый спектакль «Горе от ума», шедший в провинции (Киев, 1831 год), был поставлен по оригинальному авторскому тексту. Успех пьесы был огромен. Со 2 декабря 1829 года до июля 1863 в Петербурге спектакль был сыгран 184 раза, Москва за это время видела комедию 144 раза.

Грибоедовскую комедию ставили любители и в Тифлисе, в доме князя Р.А.Багратиона, в помещичьих театрах.

С 1840 по 1863 год комедия была поставлена в Харькове, Казани, Астрахани, Калуге, Ярославле, Воронеже, Нижнем Новгороде, Кронштадте и других городах.

О сценической судьбе комедии «Горе от ума» на выставке рассказывают издания:

Озаровский Ю. Э. Пьесы художественного репертуара и постановка их на сцене. Выпуск II. Горе от ума, комедия в 4 действиях, соч. А.С.Грибоедова; Издание Д.М.Мусиной, под редакциею Ю.Э.Озаровского, артиста и режиссера Русской Драматической труппы Императорских СПБ. театров, члена-сотрудника СПБ. Археологического Института: Типография Главного Управления Уделов, 1905.

Юрий (Георгий) Эрастович Озаровский (1869-1924) - драматический актер, педагог, театровед, знаток русской старины, режиссер Александринского театра.

Пособие Озаровского составлено для режиссеров, театральных дирекций, драматических артистов, драматических школ, любителей драматического искусства. Издание содержит 364 иллюстрации.

Идеи и мысли Озаровского, изложенные в пособии, не потеряли своей актуальности и сегодня. В частности, цитируются в учебном пособии для студентов «Методика выразительного чтения».

«Горе от ума» на сцене Московского художественного театра : Опыт четырех редакций 1906, 1914, 1925, 1938 г.: [Сборник / Н.-и. комис. по изуч. и изд. наследия К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М. Горького; Сост. подгот. неопубл. текстов, вступ. статья и коммент. Л.М. Фрейдкиной]. Москва: Всерос. театр. о-во, 1979.

Книга написана Владимиром Ивановичем Немирович-Данченко (1858-1943) - знаменитым русским театральным режиссером, педагогом, драматургом, реформатором и теоретиком театра, народным артистом СССР.

Впервые комедия была поставлена на сцене Художественного театра в 1906 г. Спектакль пользовался большим успехом и неоднократно возобновлялся.

Настоящее издание было выпущено к 25-летней годовщине театра. В него вошли статьи В.И. Немировича-Данченко и историка театра Н. Эфроса, посвященные постановке «Горя от ума» на сцене Московского Художественного театра, а также текст самой комедии под редакцией Н.К. Пиксанова и приложением программы спектакля, с действующими исполнителями от 13 ноября 1914 г.

Издание богато иллюстрировано фотографиями актеров и сцен из спектакля, а также цветными вклейками с изображениями декораций и костюмов. Издание оформлено ведущими русскими художниками – М. Добужинским, С. Чехониным, И.Гремиславским, А. Петровым. Ими выполнены заставки, концовки, виньетки, эскизы декораций. Снимки сцен и отдельных персонажей постановки выполнены художником светописи М.А. Сахаровым в спектакле, специально устроенном МХТ для этого издания.

Каталог выставки