Российская Академия наук сыграла значительную роль в истории XX столетия. Кажется, не было такого направления, куда Академия не внесла бы свой выдающийся вклад. После событий 1917 года большинство ученых не приняли Октябрьскую революцию, но и не отказались от профессионального сотрудничества с советской властью. Произошедшие перемены в социально-политическом устройстве страны привели к изменениям в названии Академии, она стала именоваться Российская Академия наук (РАН).

В этот период в состав Академии входили три отделения - физико-математическое, исторических наук и филологии, русского языка и словесности. Они объединяли два исследовательских института, 19 лабораторий, станций и музеев; 21 академическую и приакадемическую комиссии. Общая численность сотрудников достигала 220 человек, из них 45 академиков.

После революции 1917 года Академия наук впервые начала сама избирать своего президента, до этого президенты Академии назначались указами императора. Первым выборным президентом Российской академии наук стал А. П. Карпинский, занимавший этот пост с мая 1917 по июль 1936 год.

Александр Петрович Карпинский (1847-1936) — выдающийся российский учёный-геолог, палеонтолог и горный инженер. Активный член многих научных сообществ, первооткрыватель Артинского яруса, автор многих геологических карт и некоторых изобретений.

В 1925 году постановлением правительства Академия была признана «высшим всесоюзным ученым учреждением». Она получила наименование Академия наук СССР. А 25 апреля 1934 года было издано постановление Совета народных комиссаров СССР «О переводе Академии наук в Москву».

В 1938 году в составе Академии насчитывалось уже восемь отделений: физико-математическое, химическое, биологическое, геолого-географическое техническое, экономики и права, истории и философии, литературы и языка.

В годы Великой Отечественной войны роль Академии в укреплении обороноспособности страны проявилась особенно ярко. В трудных условиях военного времени ученые работали над проблемами, связанными с созданием нового вооружения, развитием оборонного производства, изысканием новых ресурсов, разработкой методов лечения раненых и т.д.

С первых послевоенных лет начался новый этап в развитии Академии наук, на которую были возложены ответственные задачи по содействию восстановлению и развитию народного хозяйства, ускорению научно-технического прогресса. В этот период особое внимание уделялось развитию науки на периферии, организации новых институтов и научных центров. К концу 1950-х годов в Академию наук входило 12 филиалов. К середине 70-х годов значительно возросло количество научных сотрудников Академии – до 42,5 тысяч, среди них 678 членов Академии. В научных учреждениях Академии обучалось до 5 тысяч аспирантов.

Трудный этап в жизни Академии наступил с начала 90-х годов. В связи с изменением политической и социально-экономической обстановки, распадом СССР и образованием Российской Федерации Академия наук в 1991 году обрела новый статус и вновь стала именоваться Российской академией наук. Несмотря на тяжелейшие политические, экономические, социальные, психологические проблемы в стране, Академия наук сохранила свое единство, она остается главным научным центром России и одним из ведущих научных центров мировой науки.

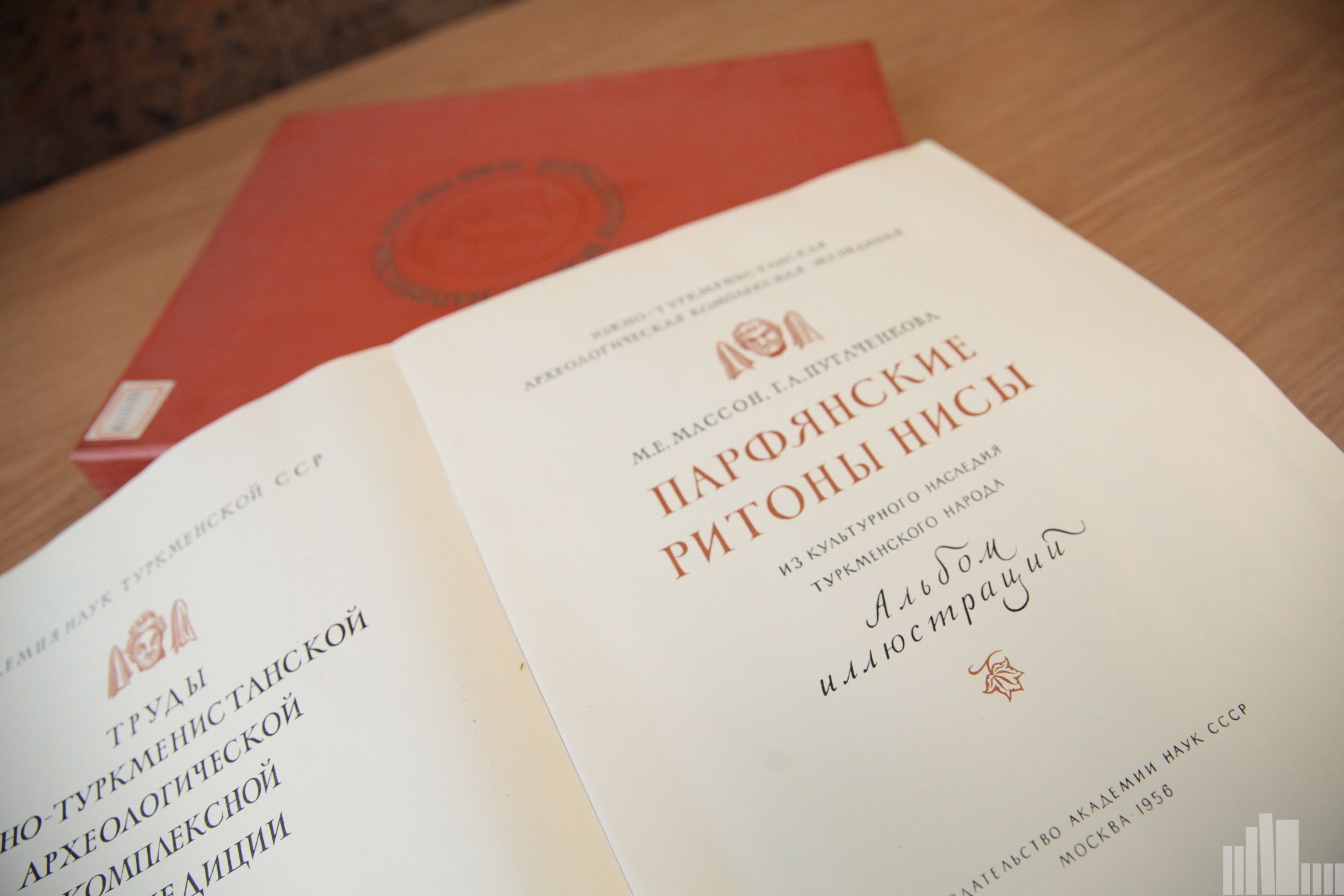

В экспозиции «Книжного вернисажа» представлены редкие издания трудов академиков Российской Академии наук XX столетия.

1. Тюличев Д. В. Книгоиздательская деятельность Петербургской Академии наук и М. В. Ломоносов. Ленинград, 1988

Свою особую роль Академия наук сыграла в истории российского книжного дела. Вплоть до конца XVIII века она была главным книгоиздательским центром страны. А в первые три десятилетия своего существования она была не только основным, но и по сути единственным на всю страну учреждением, издававшим книги светского содержания.

Деятельность Академии наук в XVIII веке проходила в четырех основных направлениях: научно-исследовательском, техническо-прикладном, культурно-просветительском и педагогическом. Соответствующим целям было подчинено и академическое книгопечатание, что обусловило почти универсальный характер тематики и типов изданий Академии наук. В Академической типографии печатались научные и научно-популярные журналы, периодические сборники научных статей, научные доклады, учебники и научно-популярные книги, газета «Санктпетербургские ведомости», календари, собрания сочинений, русские летописи и другая литература по истории, азбуки, словари и разговорники, произведения художественной прозы и поэзии, драматические и оперные произведения, уставы и руководства по военному делу, государственные указы, педагогические сочинения, картографические издания, книготорговые каталоги и многое другое.

Уже первые научные исследования петербургских академиков стали печататься в публичных сборниках Академии наук и практически сразу влились в международную систему научной информации. Эти издания стали доставляться в научные сообщества, в крупнейшие библиотеки зарубежных стран, непосредственно ученым – иностранным членам Академии, зарубежным книгопродавцам.

В состав Петербургской Академии наук входили мастерские, созданные для выполнения вспомогательных техническо-прикладных задач, в этом числе была и Академическая типография. Значительная часть работы мастерских-типографий «грыдоровальных фигур», гравировальной, пунсонной, словолитной, переплетной, инструментальной, слесарной и столярной «палат» – состояла в обслуживании потребностей Академической типографии и Академической книжной лавки. Эти мастерские не только обслуживали академическое книжное дело, но и заметно способствовали развитию отечественного книгопечатания в целом.

Дмитрий Васильевич Тюличев (1924-1987) - ученый, историк книги. Участник Великой Отечественной войны. Пришел в науку, закончив в 1955 году исторический факультет Ленинградского государственного университета. Вся дальнейшая жизнь Дмитрия Васильевича была связана с Библиотекой Академии наук СССР. Научные труды Д. В. Тюличева посвящены, прежде всего, истории издательской деятельности и книготорговли Академии наук.

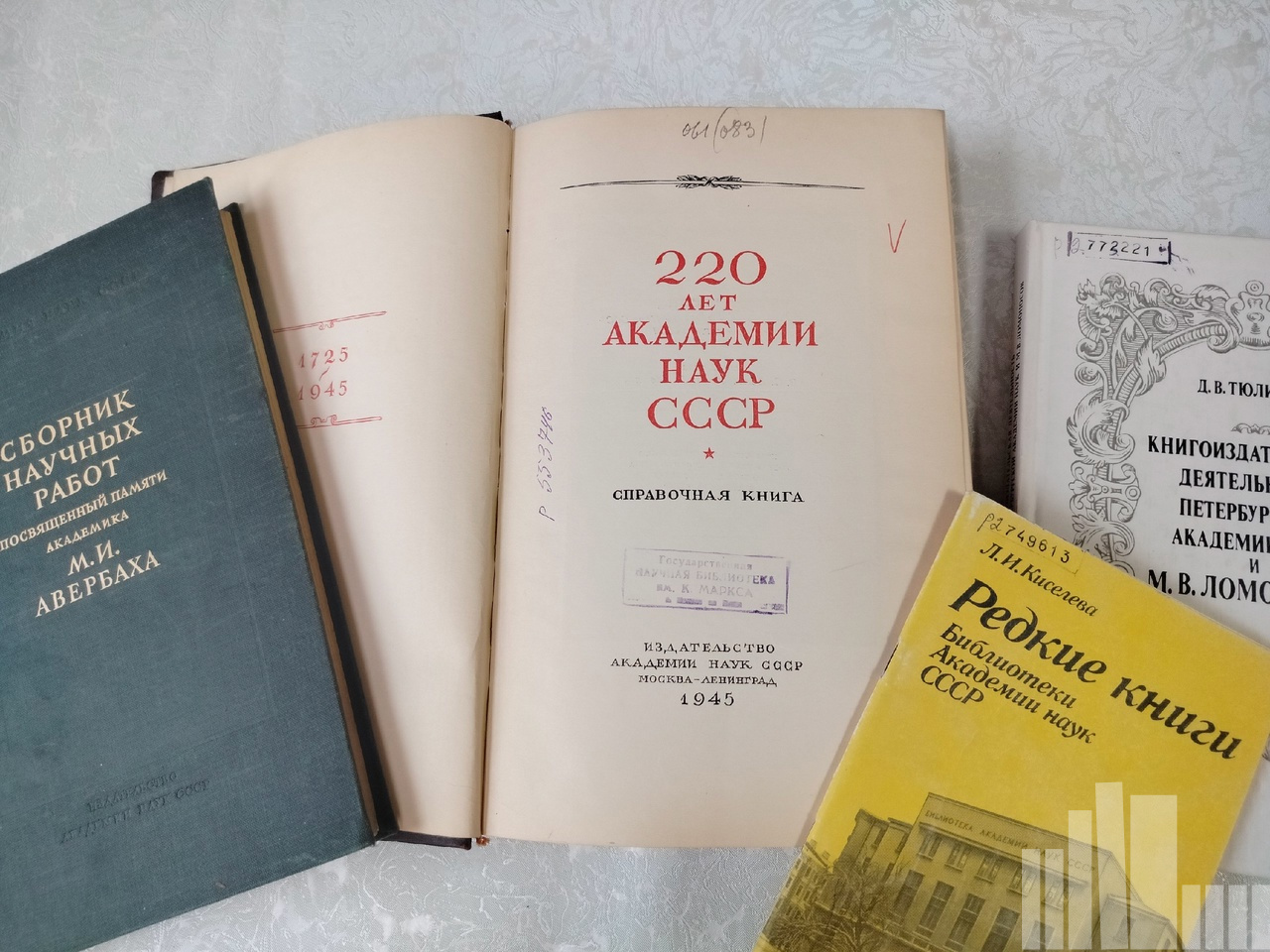

2. Яблоков В. С., Л. А. Плоткин. 220 лет Академии Наук СССР: справочная книга. Москва. Ленинград, 1945

Юбилейное справочное издание. Печаталось по постановлению Президиума Всесоюзного комитета по проведению 220-летия Академии наук СССР. Книга включает в себя основные работы и материалы по истории Академии наук, биографии академиков и членов-корреспондентов, все академические институты и подразделения Академии наук. В приложении к книге – указатель «Иностранные почетные члены и члены-корреспонденты АН СССР». На страницах издания многочисленные иллюстрации: портреты ученых и партийных вождей, тоновые фотографии зданий институтов и научных учреждений, гравюры Петра I и М. В. Ломоносова.

Яблоков Владимир Сергеевич (1901–1973) — советский геолог, литолог и историк геологии. Закончил геологическое отделение физико-математического факультета 1-го Московского государственного университета. Работал на углеразведочных предприятиях Подмосковного угольного бассейна. Организовал там геологоразведочную службу, занимался шахтной геологией и гидрогеологией, провёл поиск и разведку гипсовых месторождений. В 1932–1934 годах руководил геологической разведкой по 1 и 2 очередям строительства Московского метро. В 1935 году создал первую геологическую карту Подмосковного угольного бассейна.

С 1943 года работал в Институте геологических наук (ИГН/ГИН) Академии Наук СССР. Вёл комплексные исследования по изучению условий угленакопления в Донецком и Кузнецком бассейнах. Созданные под его руководством коллективные монографии и атласы структур и микроструктур углей и вмещающих пород стали основой для организации подобных исследований в СССР и за рубежом.

Плоткин Лев Абрамович (1905-1978) – советский

литературовед, критик, доктор филологических наук, профессор. Окончил литературное отделение педагогического факультета Воронежского государственного университета. Член Союза писателей СССР с 1934 года. С 1938 года и. о. ученого секретаря Института русской литературы (ИРЛИ, Пушкинский Дом), с 1941 года заместитель директора. В 1949-1971 годы профессор кафедры советской литературы Ленинградского государственного университета.

3. Розанов М. Н. [Руссо и Толстой: речь академика М. Н. Розанова: читана в торжественном годовом собрании Академии Наук СССР 2 февраля 1928 года]. Ленинград, 1928

Розанов Матвей Никанорович (1858-1936) – русский советский литературовед. Окончил историко-филологический факультет Московского университета. Магистр, доктор истории всеобщей литературы, профессор, академик Российской Академии Наук (1921). Область научных интересов – история западноевропейской литературы.

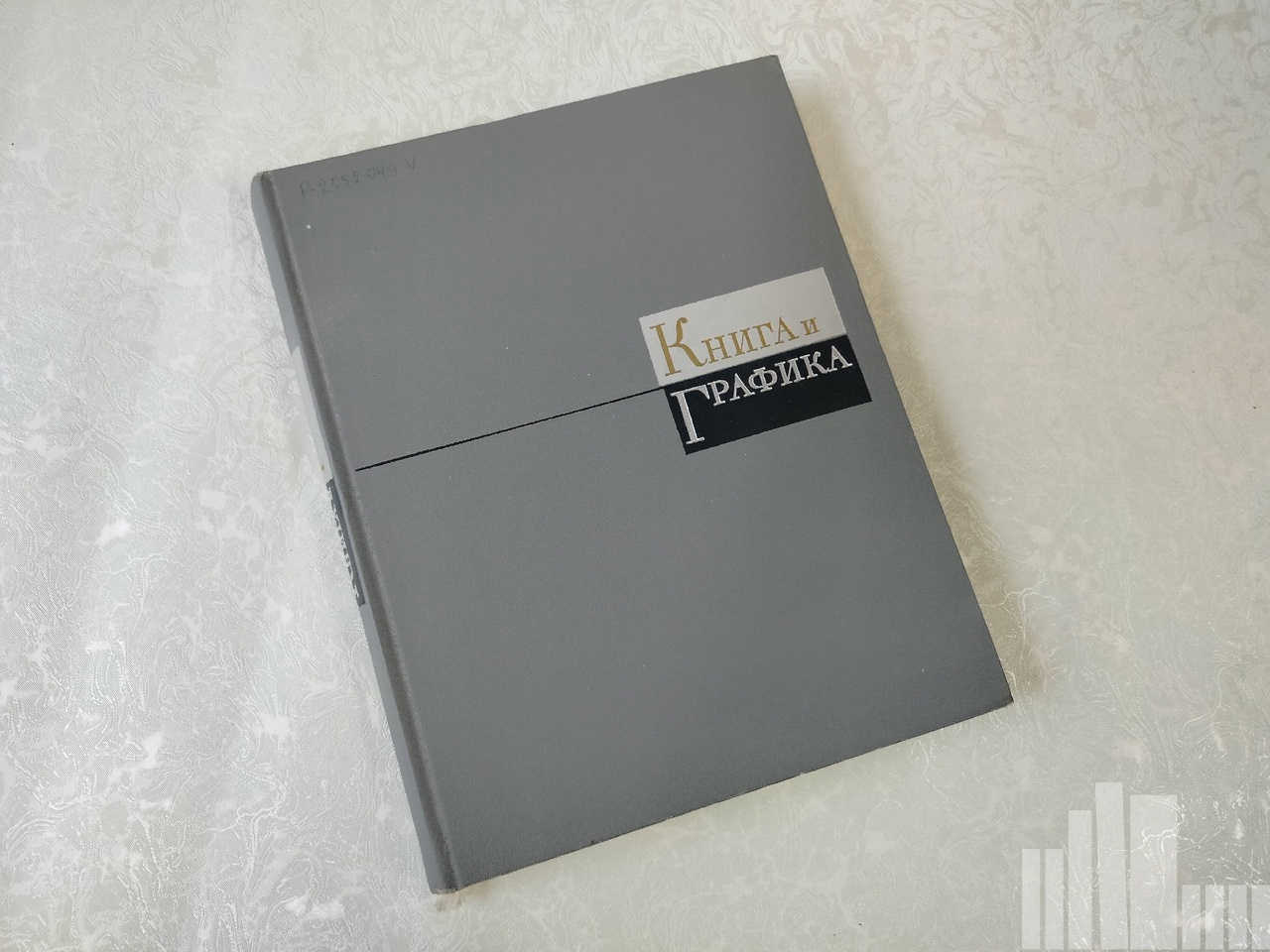

4. Книга и графика: сборник: посвящается 80-летию члена-корреспондента Академии наук СССР А. А. Сидорова. Москва, 1972

Сборник посвящен 80-летию со дня рождения и 60-летию научной и художественной деятельности члена-корреспондента Академии наук СССР А. А. Сидорова. В книге 37 статей, сгруппированных в 4 раздела и посвященых оформлению и иллюстрациям первопечатных европейских и русских книг, русским художникам-иллюстраторам, библиофилам и книжным знакам.

Сидоров Алексей Алексеевич (1891 — 1978) — советский искусствовед, библиофил и коллекционер, автор ряда работ по истории русского и европейского искусства, специалист по книговедению и истории рисунка. Доктор искусствоведения (1936), член-корреспондент Академии наук СССР (1946), заслуженный деятель искусств РСФСР (1947).

Родился в Курской губернии. После окончания Московского университета в 1913 году и до начала Первой мировой войны находился на стажировке в Италии, Австро-Венгрии и Германии. В 1916–1921 и 1927–1936 годах работал в Государственном музее изящных (изобразительных) искусств. Преподаватель и профессор отделения истории и теории искусств МГУ (1921–1950). Принёс в дар государству собранную им большую коллекцию графики русских и иностранных художников. Награждён орденом Ленина, тремя другими орденами и медалями.

5. Сидоров А. А. Книга и жизнь: сборник книговедческих работ. Москва, 1972

А. А. Сидоров был одним из первых, кто заговорил об «искусстве книги», сделал его изучение своей специальностью, содержанием научной, педагогической, пропагандисткой деятельности. В сборнике собраны книговедческие статьи, отобранные из большого количества материала, написанного автором в течение пятидесяти лет. Это по сути отчет автора о его жизни в книге и с книгами.

6. Сборник научных работ, посвященный памяти академика М. И. Авербаха. Москва. Ленинград, 1948

Авербах Михаил Иосифович (1872-1944) — русский и советский офтальмолог и педагог. Действительный член Академии наук СССР (1939). Заслуженный деятель науки РСФСР (1933). Лауреат Сталинской премии первой степени (1943).

В 1895 году окончил Московский государственный университет. С 1900 года работал в Алексеевской глазной больнице в Москве, на базе которой в 1910 году основал и возглавил кафедру глазных болезней медицинского факультета Высших женских курсов (впоследствии 2-го Московского медицинского института, ныне Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова). Одновременно (в 1931–1944) основал и заведовал кафедрой глазных болезней Центрального института усовершенствования врачей (ныне Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования). Под его руководством в 1935 году Алексеевская больница была преобразована в Центральный государственный офтальмологический институт имени Гельмгольца (ныне Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца), был первым его директором.

М. И. Авербах был одним из самых известных врачей первой половины XX столетия, чьи многолетние труды стали основой развития медицины по всему свету. За годы практики выполнил свыше 40 тысяч операций. Через его руки прошло несколько тысяч больных, которым М. И. Авербах сохранил или вернул зрение при помощи своих знаний и врачебного искусства.