Первые контакты русских княжеств и китайской империи начались в XIII веке. В Китае тогда правила монгольская династия Юань. Первые китайцы, как считает официальная наука, проникли на территорию России по итогам завоевательных походов монголов. Монголы практически одновременно завоевали Русь и Китай. В 1231 году хан Угэдэй форсирует Хуанхэ и покоряет столицу Цзиньской империи. В 1235 году монголы развернули боевые действия против империи Сун, которая располагалась в южном Китае. В 1237 году хан Батый начал покорение северо-восточной Руси. Именно к этому периоду относится первое упоминание о русских у китайцев.

Внук Чингисхана хан Хубилай в 1264 году переносит столицу в современный Пекин. У монголов наблюдалась характерная традиция: они создавали дружины на подчиненных территориях, а часть рабов отправляли в Китай. Архимандрит Палладий, участник православных миссий в Пекине, сделал вывод, что именно таким образом русские проникли в Поднебесную. Китайские источники упоминают этот факт в 1330 году.

Процесс освобождения китайцев и русских от монгольского ига происходил также параллельно. Чжу Юаньчжан возглавил социальные протесты, которые привели к власти династию Мин (1368–1644). В России примерно в это же время происходит Куликовская битва (1380). Появление новых освобожденных государственных образований отдалило Русь и Китай на несколько веков, сведя на нет их контакты. В Китае периода правления династии Мин источники о русских отсутствуют. Единственное упоминание о Китае, дошедшее с тех времен, – это короткие сведения Афанасия Никитина в его книге «Хождение за три моря» Они ограничиваются одной фразой: «А делают там фарфор и все дешево».

В XVI веке открытием пути в Китай заинтересовались европейцы. В 1553 году английская экспедиция, искавшая морской путь в Поднебесную, оказалась в устье Северной Двины. Вместо Китая англичане попали в Россию, что привело к созданию торговой компании и установлению прямых экономических контактов Лондона и Москвы. Вместе с этим, англичане стали использовать Россию для организации сухопутных экспедиций по поиску пути в Китай. Москва оказалась для западноевропейских купцов воротами в Северо-Восточную Азию и на Дальний Восток. Но в те далекие времена ни представители западных держав, ни сами русские не имели точных сведений об огромных территориях Сибири и Монголии, лежавших между восточными границами Русского государства и Минской империей. Отсутствие четких знаний породило ошибочное представление, что Китай расположен где-то близ истоков Оби, дорога туда представлялась более короткой, чем она была на самом деле.

К началу XVII века русскими были присоединены и заселены огромные пространства Сибири. Появились города Тюмень (1586), Тобольск (1587), Сургут (1594), Тара (1594), Верхотурье (1588), Мангазея (1601), Томск (1604) и др. В результате произошло значительное сближение границ Русского государства с владениями независимых монгольских ханов, а через них и с империей Мин. Русские землепроходцы начали исследовать районы к югу и юго-востоку от Тобольска и Томска. В октябре 1608 года тобольский воевода В. В. Волынский отправил по указу царя Василия Шуйского группу казаков во главе с И. Белоголовым на поиски Алтына-царя и Китайского государства. Выехав 9 мая 1618 года из Томска, группа казаков во главе с Иваном Петлиным 1 сентября того же года была уже в Пекине, где пробыла всего 4 дня. Китайское правительство в силу традиционных взглядов восприняло первое посольство из России не как делегацию от равного государства, а как привоз «дани» пекинскому двору. Поскольку никакой «дани» у казаков с собой не было, послы не попали к императору Чжу И-цзюню (девиз годов правления Ваньли, 1573-1620), но получили составленную от его имени грамоту, разрешавшую русским приходить с посольствами и торговать в Китае.

Так в первой четверти XVII века между Российским государством и Минской империей были установлены первые контакты. Однако грамота, привезенная И. Петлиным в Москву, осталась непрочтенной из-за незнания китайского языка, а правительство царя Михаила Федоровича проявило известную осторожность в развитии связей с далеким Китаем в период, когда русское государство, разоренное долгими годами внутреннего кризиса и польско-шведской интервенции, не имело еще достаточно сил и средств для расширения торговли с Востоком. Поэтому миссия в Пекин И. Петлина, увенчавшая блестящими географическими открытиями длительный период поисков северного пути из Европы в Китай, завершила первый этап в становлении ранних русско-китайских связей. Регулярными они не стали, поскольку в тот период стимулировались скорее внешними факторами, чем внутренней необходимостью.

Пути, открытые в результате поездок В. Тюменца и И. Петлина, манили новых землепроходцев. Информация, доставлявшаяся в Москву монгольскими посольствами, все сильнее разжигала интерес русских к Китаю и соседним с ним странам. Уже в 1635 году томский сын боярский Лука Васильев и казак Семен Щепеткин подали челобитную в Посольский приказ с просьбой разрешить им поездку в Китай. Но на сей раз русское правительство не решилось направить экспедицию, подобную экспедиции И. Петлина.

В 1641—1642 годах с торговым караваном тайши (вождя) Калмыкского ханства Дайчина в минском Китае побывал тарский конный казак Емельян Вершинин, не только успешно торговавший в городе Синине, но и доставивший русскому царю еще одну грамоту от имени минского императора Сы-цзуна, также открывавшую пути для развития торговых и дипломатических связей. И снова грамота не была переведена на русский язык.

Лишь к началу второй половины XVII века создаются необходимые политические и экономические предпосылки для установления официальных и регулярных взаимоотношений между Москвой и Пекином. Главную роль в этом сыграл рост могущества Русского государства, расширение его пределов в Восточной Сибири, а также присоединение к Цинской империи значительных территорий в Южной и Центральной Маньчжурии, захваченных маньчжурами в процессе борьбы с различными племенами.

1708 год считается одним из самых важных в развитии русско-китайских отношений, так как в это время в Цинской империи была учреждена «Школа русского языка при Дворцовой канцелярии». В 1726 году один из ближайший сподвижников Петра Великого, серб по происхождению Савва Лукич Владиславич-Рагузинский (граф Рагузинский) возглавил визит русского посольства в Пекин. Главной целью этого мероприятия стало заключение ряда договоров, касающихся разделения границы между территорией России и Монголии (являвшейся частью империи маньчжуров), перебежчиков, торговых караванов и торговли двух государств. В 1727 году Цинский Китай и Россия заключили Буринский, а в начале 1728 года - Кяхтинский договоры. Буринский трактат закрепил новую границу, а с помощью Кяхтинского договора строились дальнейшие торговые и политические связи между Россией и Империей Цин.

Кяхтинский договор дал возможность посетить Пекин не только двумстам купцам, но и русским ученикам, желающим изучать китайский язык, культуру и историю, получать там образование. Среди всех европейских стран только Россия имела такую возможность. В период с 1727 по 1864 год в Пекин прибыло 48 русских учеников.

В России, хотя и было создано несколько китайских школ, они просуществовали недолго. Одной из первых стала школа в Тобольске, функционировавшая с 1739 года. Позже в Петербурге открыли еще две школы: И. К. Россохина (1741-1751г.) и А. Л. Леонтьева (1763-1767г.). В 1798 году при Коллегии иностранных дел была официально учреждена школа для подготовки переводчиков с китайского, татарского, персидского, маньчжурского и турецкого языков.

В 1736 году вышла в свет книга французского монаха Ордена иезуитов Жан-Батиста Дюальда «Описание Китайской империи». Под его руководством также была издана многотомная серия исследований, проведенных его коллегами в Китае. Интересы первых монахов-синологов были очень разнообразными. Они касались древней истории Китая, языка, переводов китайских произведений на латынь, музыковедения, а также прикладных аспектов (например, технологии изготовления фарфора).

К XIX веку практически все синологи были представителями духовенства. Светская синология зародилась во Франции в начале XIX века как академическая филологическая дисциплина. После 1860-х годов Франция установила дипломатические отношения с Китаем, это послужило толчком для дальнейшего развития синологии.

В это же время развивалась и отечественная синология усилиями сотрудников Российской духовной миссии, функционировавшей в Поднебесной. Стоит отметить, что в Китае Российская духовная миссия была одной из самых ранних по времени создания. Церковно-политическое представительство Российской церкви и государства действовало с XVIII века до 1954 года. Центральной деятельностью представительства были не только дипломатические отношения, но и торговые. Духовная миссия стала одним из источников сведений о Китае, его языке и культуре. В ее работе принимали участие один из первых переводчиков на русский язык китайских текстов Илларион Россохин и Алексей Леонтьев. Пекинская духовная миссия была «каналом», с помощью которого и осуществлялись контакты между русским и китайским правительствами. Такая форма взаимных отношений оказалась наиболее приемлемой для обеих сторон, так как она позволяла обходить весьма щекотливые вопросы дипломатического церемониала, затрагивающего престиж Российского и Цинского государств.

Основоположниками российского китаеведения являются отец Иакинф (Бичурин), отец Палладий (Кафаров), архимандрит Аввакум и светский сотрудник миссии В. П. Васильев. Отец Палладий и В. П. Васильев стали основателями научной дисциплины «буддология», они же создали принцип фонетической передачи китайского языка и издали первые словари и хрестоматии. В 1835 году в Кяхте (на территории современной Бурятии) было основано первое училище, где начали преподавать китайский язык. В 1855 году центром отечественного востоковедения стал Санкт-Петербург, где в университете был открыт восточный факультет.

Во второй половине XIX века основываются национальные синологические школы и научные центры в европейских странах (в том числе в России), а также в США. Одновременно с академической наукой развивалась и миссионерская синология, однако монахи теперь в основном сосредотачивали своё внимание на вероучениях и изучении религии и этнографии.

***

Бичурин Никита Яковлевич (в монашестве о. Иакинф) (1777-1853), архимандрит, известный востоковед-китаевед, член-корреспондент Российской Императорской Академии наук, почетный библиотекарь Публичной библиотеки с 1829.

Результат двенадцатилетней миссии Иакинфа (Бичурина) стал бесценным для мировой науки. Он оставил множество бесценных переводов трудов по истории Китая, Центральной Азии, в том числе, «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена».

После публикации первой книги «Записки о Монголии» (1828) отец Иакинф был избран членом-корреспондентом Российской Императорской Академии наук, а в 1831 году стал действительным членом Азиатского общества в Париже и приобрел мировую известность.

Знаменитый европейский историк, востоковед Юлиус Клапрот, с которым Бичурин публично спорил, сказал о своем оппоненте так: «…отец Иакинф один сделал столько, сколько может сделать только целое ученое общество».

***

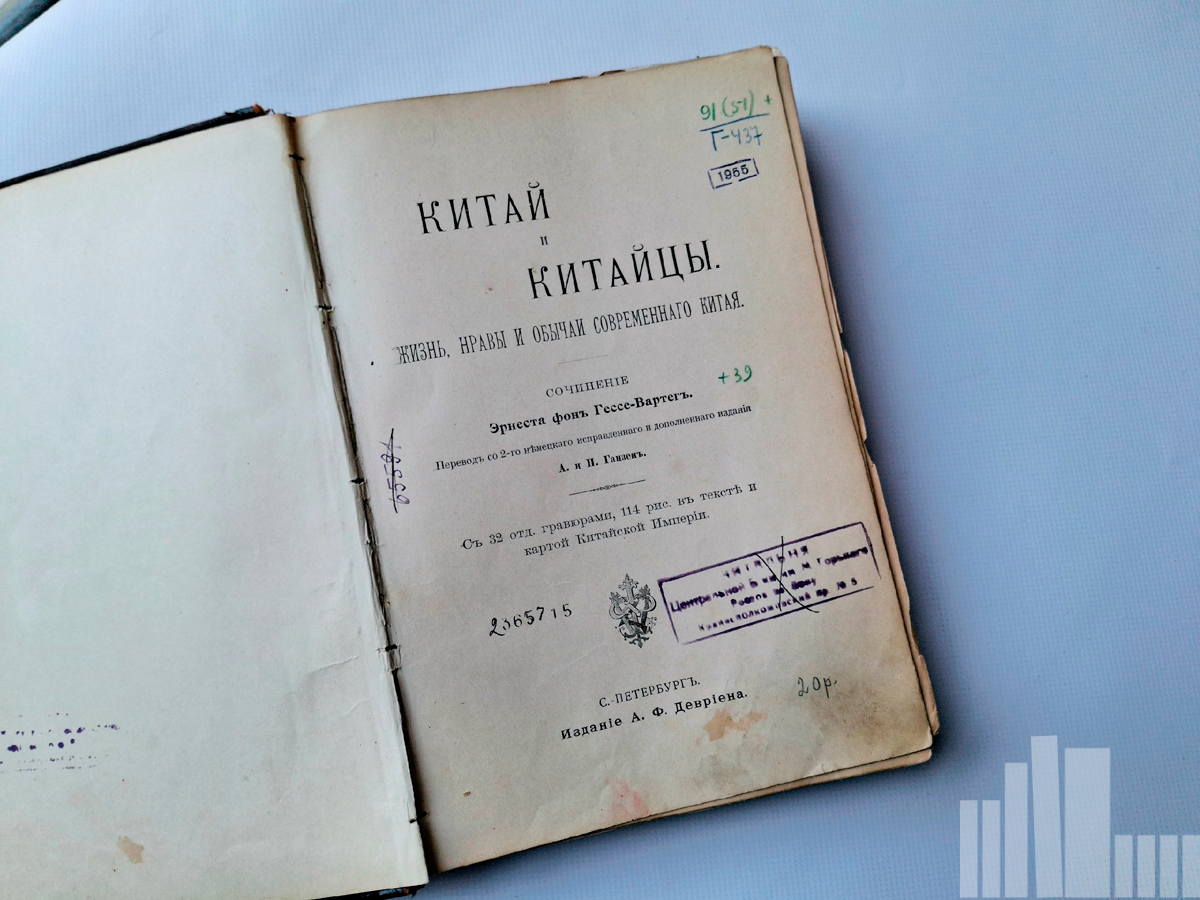

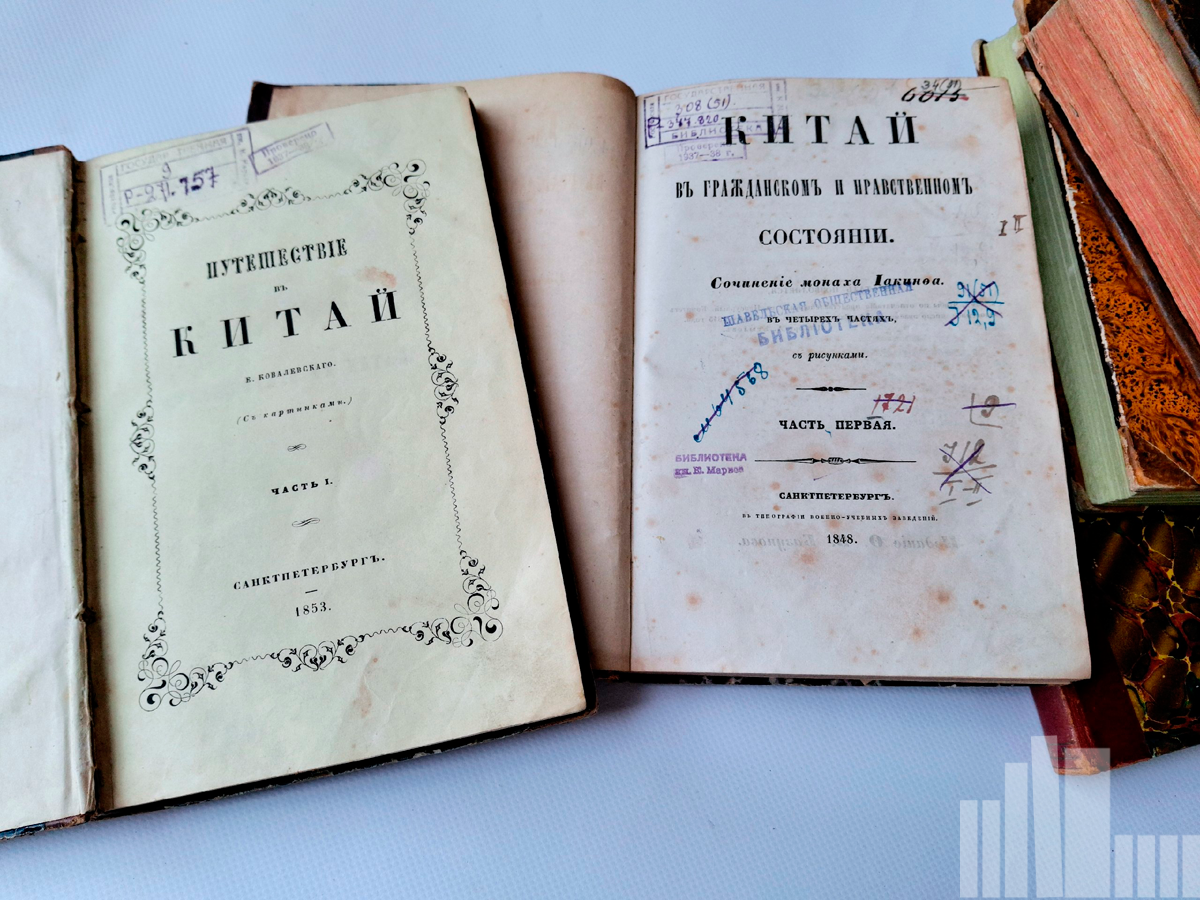

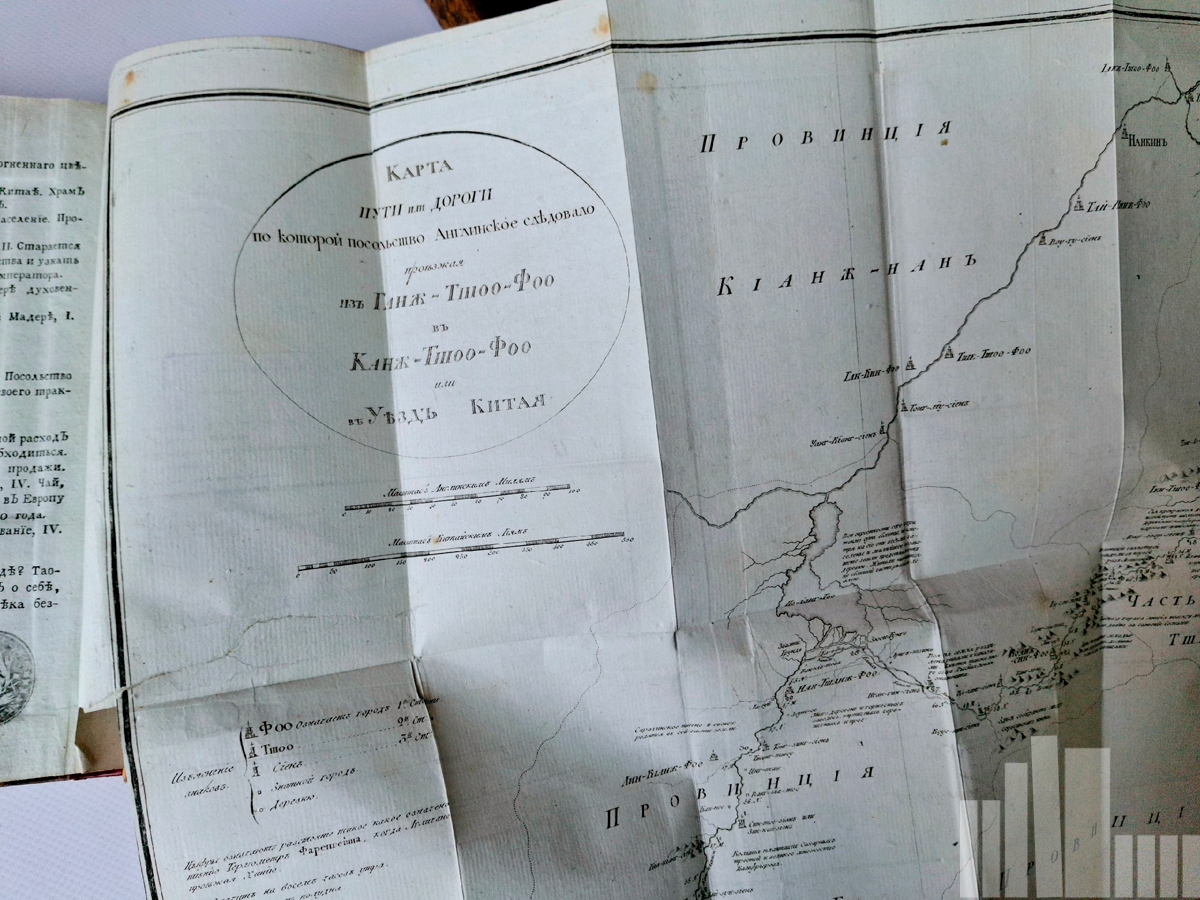

Экспозиция центра книжного культурного наследия представляет издания ранней отечественной и европейской синологии, вышедшие в XVIII-XIX веках на русском языке. Среди документов источники по истории синологии в России и Европе, издания отечественных и зарубежных авторов о первых посольствах России и стран Европы в Китае, первые труды отечественных и зарубежных исследователей по истории Поднебесной, дневники и путевые заметки дипломатов и путешественников, а также одни из первых не только в России, но и в Европе, научно-популярные издания, посвященные истории, общественной жизни, географии Китая. Среди представленных документов:

- Перевод дневника шотландского врача и путешественника Джона Белла (1691-1780) бывшего в составе русского посольства в Персию и Китай в 1715-1722 гг. «Беллевы путешествия чрез Россию в разные азиатские земли, а именно: в Испаган, в Пекин, в Дербент и Константинополь» (Санкт-Петербург, 1776);

- Перевод дневника шотландского врача и путешественника Джона Белла (1691-1780) бывшего в составе русского посольства в Персию и Китай в 1715-1722 гг. «Беллевы путешествия чрез Россию в разные азиатские земли, а именно: в Испаган, в Пекин, в Дербент и Константинополь» (Санкт-Петербург, 1776);

- Четырёхтомный труд французского монаха Ордена иезуитов Жана-Батиста Дю Гальда (1674—1743) «Географическое, историческое, хронологическое, политическое и физическое описание Китайской империи и Татарии китайской с подробнейшим описанием Китайской империи» (Санкт-Петербург, 1774];

- Пятый том, посвященный Китаю, первого издания на русском языке 27-томного сочинения Ж. де Ла Порта «Всемирный путешествователь, или Познание Старого и Нового света…. Т. 5. Китай» (Санкт-Петербург, 1780);

- Второй том одного из важных источников по истории российской синологии в XVIII веке «Тайцин гурун и Ухери коли, то есть все законы и установления китайского (а ныне манжурского) правительства» (Санкт-Петербурге, 1782), перевод которого был выполнен по указанию Екатерины II;

- Ту Ли-Чэнь. Путешествие китайского посланника к калмыцкому Аюке хану : с описанием земель и обычаев российских / пер. с манжур. Алексей Леонтьев. СПб. : [Печ.] при Имп. Акад. наук, 1782;

- Описание пребывания посольства лорда Дж. Макартни – первого британского и вообще первого официального иностранного посольства, допущенного в столицу Китая - Пекин и принятого лично китайским императором Цяньлуном «Путешествие во внутренность Китая и в Татарию, учинённое в 1792м, 1793м, 1794м годах лордом Макартнеем, посланником английского короля при китайском императоре» (Москва, 1804-1805) Д. Л. Стонтона

- Энциклопедический труд «Китай в гражданском и нравственном состоянии, включающий обширные сведения о географии, политической системе, законодательстве, просвещении, экономике и обычаях Китайской империи» (Санкт-Петербург, 1848);

- Первый труд по истории Тибета, написанный на основе древних текстов «История Тибета и Хухунора с 2282 года до Р. Х. до 1227 года по Р. Х.» (Санкт-Петербург, 1833)

- Ковалевский Е. П. Путешествие в Китай : [в 2 ч.]. СПб. : Тип. Королёва и К°, 1853;

- Коростовец И. Китайцы и их цивилизация : с прил. карты Китая, Японии и Кореи. СПб. : Изд. кн. маг. М. М. Ледерле, [1896];

- Пясецкий П. Я. Путешествие по Китаю в 1874-1875 гг. через Сибирь, Монголию, восточный, средний и северо-западный Китай : из дневника члена экспедиции : с картой и портр. авт. : в 2 т. Изд. 2-е. М. : Унив. тип. (М. Катков), 1882;

- Лоуварт М. Барометрический дневник, ведённый в городе Хой-сянь, в южной части провинции Гань-су, в Китае, в 1892-1893 годах г-ном Lauwaert, катол. миссионером / сост. М. М. Березовский. СПб. : Тип. Имп. Акад. наук, 1898 и многие другие книги.