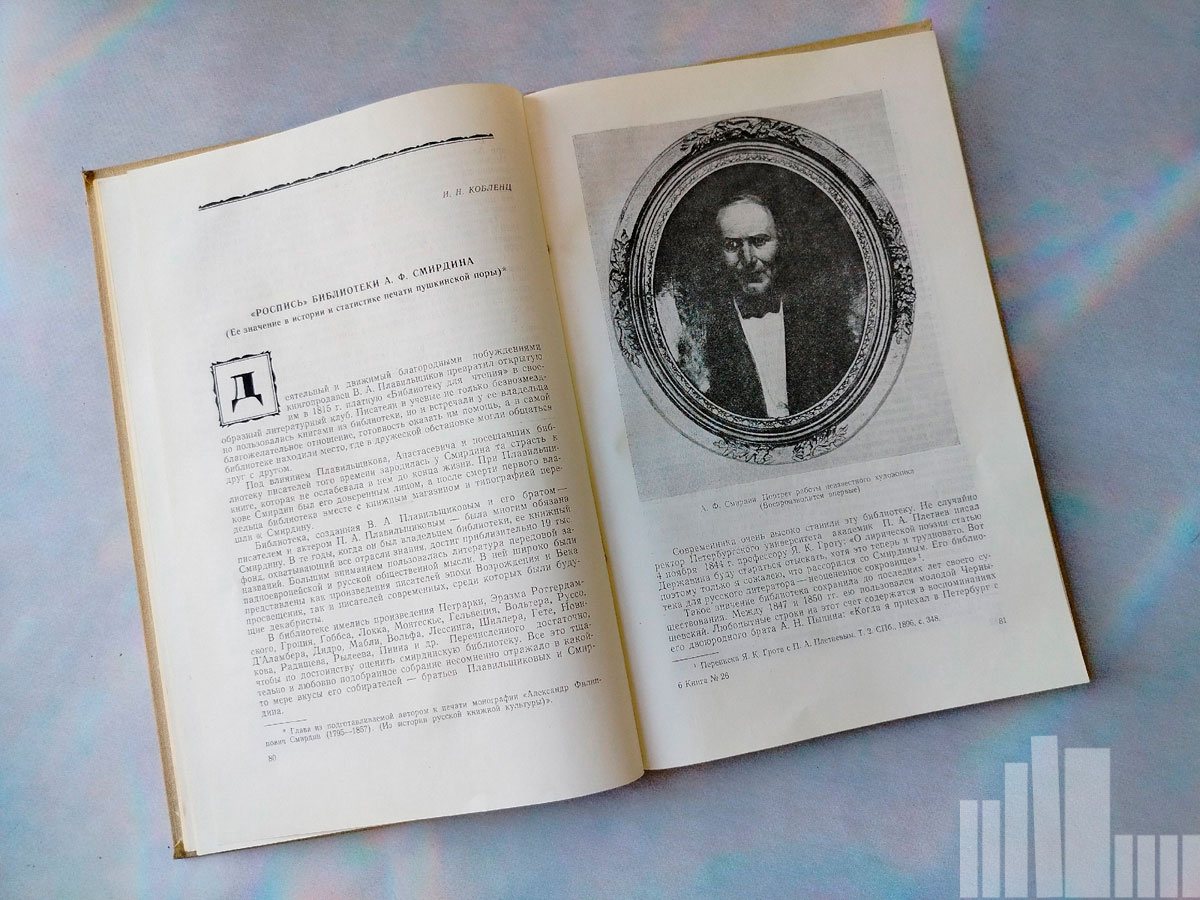

Александр Филиппович Смирдин (1795-1857) – русский книготорговец, издатель, библиограф. Занимает видное место в истории отечественной культуры. Его деятельность сыграла значительную роль в истории просвещения.

А. Ф. Смирдин первым в России ввел постоянную оплату авторского труда. Платил авторам очень высокие гонорары. Особенная щедрость издателя проявлялась по отношению к произведениям А. С. Пушкина. А. Ф. Смирдин одним из первых осознал огромное значение творчества поэта для духовной жизни России. Издавал его новые произведения, переиздавал опубликованные прежде.

А. Ф. Смирдин инициировал издание серии «Полное собрание сочинений русских авторов», в рамках которой выпустил свыше 70 томов произведений более чем 35 русских писателей. Положил начало существованию в России «толстых» журналов – одним из первых стал «Библиотека для чтения». Обслуживая покупателей, А. Ф. Смирдин постепенно приобщался к библиографической работе. Помогал библиографу В. Г. Анастасевичу завершить «Опыт российской библиографии», а затем много лет работал самостоятельно, исправляя и дополняя труд В. Сопикова. Составил печатный каталог «Роспись российским книгам для чтения из библиотеки А. Смирдина», изданный в 1828 году и получивший высокую оценку современников. Этот каталог всегда был и остается одним из основных библиографических пособий по русской литературе предшествующего времени.

Родился А. Ф. Смирдин 1 февраля 1795 года в Москве в купеческой семье. Ни в гимназиях, ни в университетах не учился, а с 12-ти лет вступил в книжное дело. Сначала «мальчиком» в книжной лавке своего дяди, московского книгопродавца П. А. Ильина, а затем в известной книжной лавке А. С. Ширяева.

В 1817 году А. Ф. Смирдин переехал в Петербург п поступил на службу к владельцу типографии В. А. Плавильщикову, а уже через пять лет стал его ближайшим доверенным лицом. После смерти В. А. Плавильщикова А. Ф. Смирдину было завещано всё имущество – книги, магазин, первая в Петербурге библиотека для читающей публики. С этого времени начинается самостоятельная книгопродавческая и издательская деятельность Смирдина. Первым его изданием был роман Ф. В. Булгарина «Иван Выжигин». Вскоре Смирдин расширил торговлю, переехал из Гостиного двора к Синему мосту, а в 1830 году на Невский проспект, в дом церкви святых Петра и Павла.

А. Ф. Смирдин был крупнейшим в России пушкинского времени и универсальным книжным деятелем: издателем и книготорговцем, владельцем частной коммерческой библиотеки и собственной типографией. Как издатель он выпускал многочисленные труды по истории, географии, философии, филологии, медицине, многие произведения зарубежной литературы и т.д., но главнейшие его заслуги – перед русской литературой. Он издавал произведения Пушкина, Крылова, Жуковского, Гоголя и многих других отечественных писателей, предпринял выпуск массовой серии «Полное собрание сочинений русских авторов», причем печатал книги большими тиражами и продавал по невысоким ценам. Ему принадлежат знаменитые слова «…не умру, пока не напечатаю всех русских классиков».

Скончался в Петербурге 28 сентября 1857 года. Последнее время своей жизни провел в совершенной нищете. После его смерти петербургскими книгопродавцами был издан «Сборник литературных статей, посвященных русскими писателями, памяти покойного книгопродавца-издателя Александра Филипповича Смирдина» в пользу его семейства.

В экспозиции «Книжного вернисажа» представлены издания Александра Филипповича Смирдина из фонда Донской публичной библиотеки:

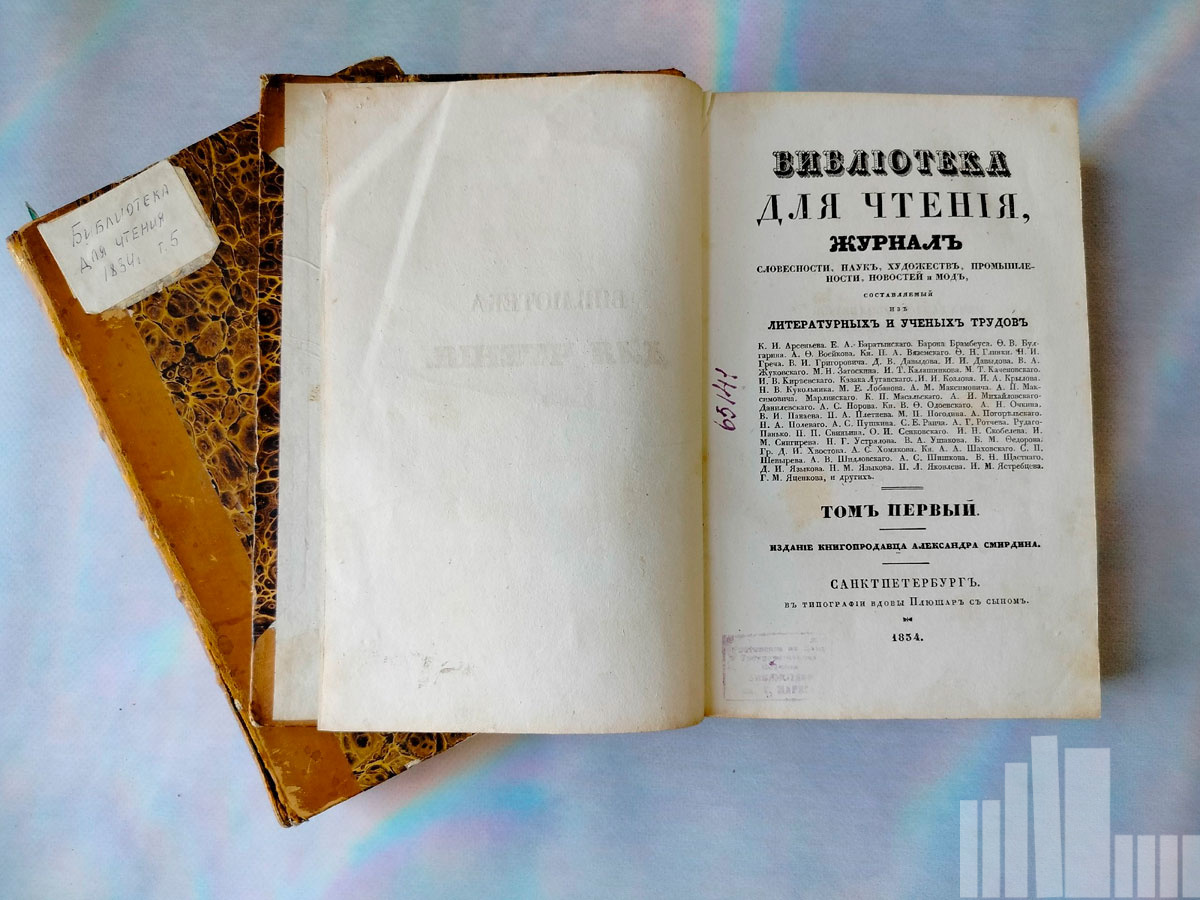

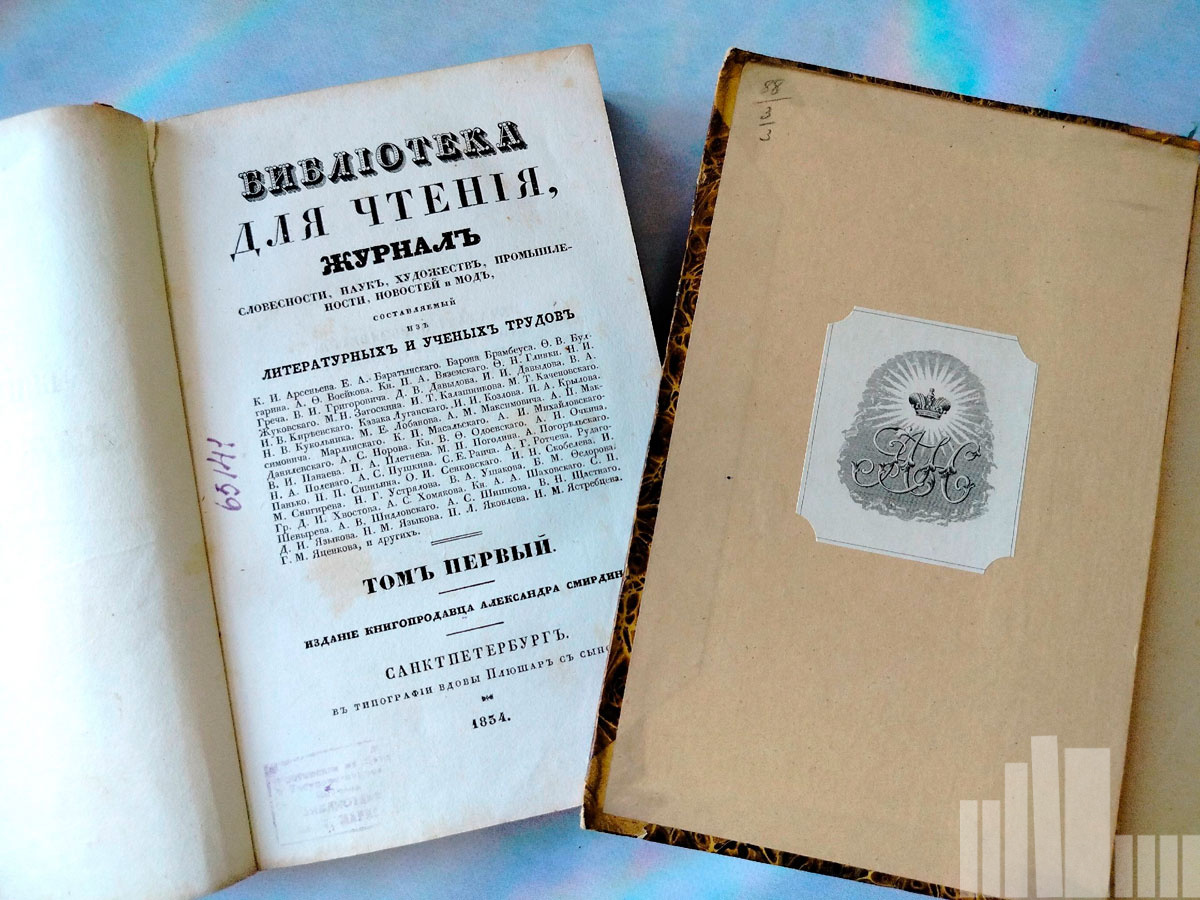

1. Библиотека для чтения. 1834, Т. 1. Санктпетербург, 1834

Российский журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод. Стал первым в России журналом-бестселлером, рассчитанным на широкую читательскую аудиторию, а не только на интеллектуальную элиту. Издавался в Санкт-Петербурге в 1834–1864 годах ежемесячно, в 1865 году – два раза в месяц.

Журнал основал А. Ф. Смирдиным. Редактором журнала был приглашён профессор Санкт-Петербургского университета и литератор О. И. Сенковский (писавший под псевдонимом Барон Бромбеус), которому было назначено необычно большое для того времени жалованье – 15 тысяч рублей (не считая платы за сотрудничество). Разделение функций между издателем и редактором было новшеством в русской журналистике. Смирдин впервые в русской печати ввёл твёрдый авторский гонорар — 200 рублей за лист; для знаменитых писателей — до 1000 рублей и выше. На титульном листе печатался список из около шестидесяти авторов, чьи учёные и литературные труды предполагалось помещать в журнале. За согласие известных писателей указать своё имя в списке сотрудников А. Ф. Смирдин также платил. В первый год существования «Библиотеки для чтения» тираж журнала достиг колоссальной для того времени цифры в пять тысяч экземпляров, затем он дошел до семи тысяч. Одновременно раздавалось немало упреков в том, что журнал избрал коммерческое направление. Издатели «Библиотеки для чтения» первыми среди коллег поняли, что журналистика не может оставаться в стороне от становления капиталистических отношений, а труд журналиста, равно как и писателя, должен хорошо оплачиваться. Они отдавали должное роли материального стимула в творческом процессе, что во многом и предопределило успех журнала, его долголетие.

В отечественной периодике 1830-х годов «Библиотека для чтения» стала существенно новым типом издания, которое во многом походило на многостраничные французские и английские ежемесячники. Его внушительный объём (около 500 страниц) – представлял собой полный цикл месячного чтения для всего семейства от статей по сельскому хозяйству до повестей и модных иллюстраций, по которым можно было заказывать наряды у местных портных, – был связан с ориентацией на провинциальную публику, в том числе помещиков, постоянно или в зимний сезон проживавших в своих имениях.

В журнале было несколько постоянных рубрик: «Русская литература», «Иностранная литература», «Наука и искусство», «Промышленность и сельское хозяйство», «Критика», «История литературы» и «Разное». В каждом выпуске публиковался иллюстрированный отчёт о последних модных тенденциях. Большой тираж позволял удерживать сравнительно невысокую подписную плату — 50 рублей за год.

1830-е годы были золотым веком «Библиотеки для чтения». Журнал публиковал произведения русской литературы, в том числе А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, М. Н. Загоскина, переводы романов иностранных авторов, статьи и обзоры научно-популярного характера и рецензии.

Раздел рецензий знакомил читателей с книжными новинками, предоставляя возможность выписать нужное издание по почте, что также способствовало развитию книготорговли и книгоиздательства А. Ф. Смирдина. Провинциальная аудитория, не имея возможности держать рецензируемые книги в руках, ориентировалась на отзывы, в которых говорилось о внешнем виде издания, качестве печати и т. д.

В экспозиции книжного вернисажа представлено издание из личной библиотеки императора Александра II. Книжный знак (экслибрис) гравированный, с изображением императорской короны с сиянием, под короной в облаках вензель «А. Н.» Книга поступила в библиотеку в августе 1955 года.

2. Новоселье. Кн. 1. Санктпетербург, 1833. Новоселье. Кн.2. Санктпетербург, 1834

В 1833 году А. Ф. Смирдиным вышел альманах «Новоселье» – «лучший русский альманах», по словам В. Белинского, открывший эру отечественных массовых изданий. Этому событию предшествовала некая история.

Магазин Александра Филипповича Смирдина долгое время находился на Мойке, но в 1832 году он переезжает в центр Петербурга на Невский проспект. В ознаменование этого события издатель пригласил на обед многих петербургских литераторов, невзирая на их симпатии и антипатии друг к другу и принадлежность к разным литературным кругам. А. Ф. Смирдин – человек, бесконечно преданный литературе и книжному делу, искренне стремился примирить литературных противников. На праздновании новоселья присутствовали: В. Жуковский, А. Пушкин, И. Крылов, В. Гоголь, П. Вяземский, В. Одоевский, Е. Баратынский и другие. В финале торжества поэт В. Жуковский предложил присутствующим писателям отблагодарить хозяина особым образом – предоставить для него по одному своему произведению. Предложение было восторженно встречено.

Так скромное событие послужило к составлению уникального двухтомного художественного альманаха «Новоселье», получившего заглавие в честь достопамятного эпизода и посвященного открытию книготорговли на Невском. Редактором альманаха выступил О. И. Сенковский, в то время начинающий писатель и литературный критик.

Первый том «Новоселья» вышел в 1833 году, причем под предисловием А. Смирдина стояла памятная дата – «19 февраля». Своим внешним видом альманах представлял увесистый том в 587 страниц. По поводу его объема Н. Гоголь писал М. Погодину: «Книжица ужасная: человека можно уколотить».

В книге под одной обложкой соединились «Домик в Коломне» А. Пушкина, «Сказка о царе Берендее» В. Жуковского, «Сказка о некоем православном покойном мужичке и о сыне его Емеле-дурачке» Казака Луганского (В. Даля), часть гоголевского «Миргорода», стихи П. Вяземского, Е. Баратынского, Д. Хвостова, В. Одоевского, А. Хомякова, басни И. Крылова, проза, литературная критика и исторические очерки Ф. Булгарина, Н. Греча, А. Шишкова, М. Лобанова, А. Михайловского-Данилевского. Редактор О. Сенковский поместил в альманахе три собственных сочинения: восточную повесть «Антар», критические статьи «Незнакомка» и «Большой выход у сатаны», наделавшие много шума своей полемической направленностью и необычной художественной формой, напоминавшей одновременно фантастический рассказ и памфлет.

«Новоселье» 1833 года было прекрасно иллюстрировано. Помимо гравированных картинок на обложке и титуле, альманах украшали пять иллюстраций, в том числе к «Домику в Коломне», «Сказке о царе Берендее» и «Большому выходу у сатаны». Знаковой для первой части «Новоселья» явилась помещенная на титульном листе гравюра С. Ф. Галактионова по рисунку А. П. Брюллова «Обед у Смирдина». Эти гравюры к сборнику имеют и художественный, и историко-документальный интерес.

В 1834 году вышел второй том «Новоселья», и хотя по количеству страниц он не уступал первому и был достаточно представителен с содержательной точки зрения, но тем не менее получился гораздо скромнее и по числу участников сборника, и по разнообразию публикуемых материалов, и по оформлению книги. Титул второй части представлял смирдинскую книжную лавку – гравюра С. Ф. Галактионова с рисунка А. П. Сапожникова.

Обе части «Новоселья» пользовались успехом у читателей, их мгновенно раскупили. По внешнему своему облику «Новоселье» явилось первым, самым ранним предшественником серьезных и солидных альманахов-сборников середины 1840-х годов.

Представленный на выставке экземпляр ранее находился в библиотеке дочери императора Павла I великой княгини Марии Павловны, великой герцогини Санксен-Веймарской.

3. Сын Отечества. 1839, №№ 7-8. Санктпетербург, 1839

Журнал, издававшийся в Петербурге с 1812 по 1852 годы. Основано в разгар войны 1812 года Николаем Ивановичем Гречем (1787—1867) — журналистом, издателем, публицистом, прозаиком, переводчиком и педагогом. Главной целью журнала полагалось освещение военных событий.

Первые два года «Сын отечества» печатал почти исключительно военно-патриотические материалы: статьи-воззвания, письма офицеров, солдатские песни, анекдоты о военных событиях, патриотические стихи. В историческом разделе излагались эпизоды борьбы разных народов с иноземными завоевателями. В 1814 году журнал был расширен. Новая программа предполагала освещение современной европейской истории и политики, русской истории, был добавлен литературный отдел, где должны были помещаться не только произведения изящной словесности, но и известия о всех выходящих в Росси книгах. В журнале печатались солдатские и народные песни, басни И. А. Крылова, статьи А. П. Куницына, И. К. Кайданова. Новшеством были иллюстрации (А. Г. Венецианова, И. И. Теребенёва), в основном карикатуры.

Журнал выходил еженедельно (по четвергам). В начальный период в журнале принимали участие А. Ф. Воейков, К. Н. Батюшков, Н. И. Гнедич, Г. Р. Державин. В 1816—1825 годы в «Сыне отечества» участвовали декабристы и близкие к ним по общественным и литературным взглядам авторы. До 1825 года журнал был одним из наиболее влиятельных и популярных в России. Тираж достигал 1200—1800 экземпляров. В связи с исчезновением авторов, — прежде всего осуждённых декабристов, — и изменениями общественно-политической обстановки и позиции издания значение «Сына отечества» снижалось. С 1825 года соиздателем журнала стал Ф. В. Булгарин. В 1837 году Греч и Булгарин продали журнал издателю А. Ф. Смирдину, оставив за собой функции редакторов. Смирдин привлёк к редактированию Н. А. Полевого.

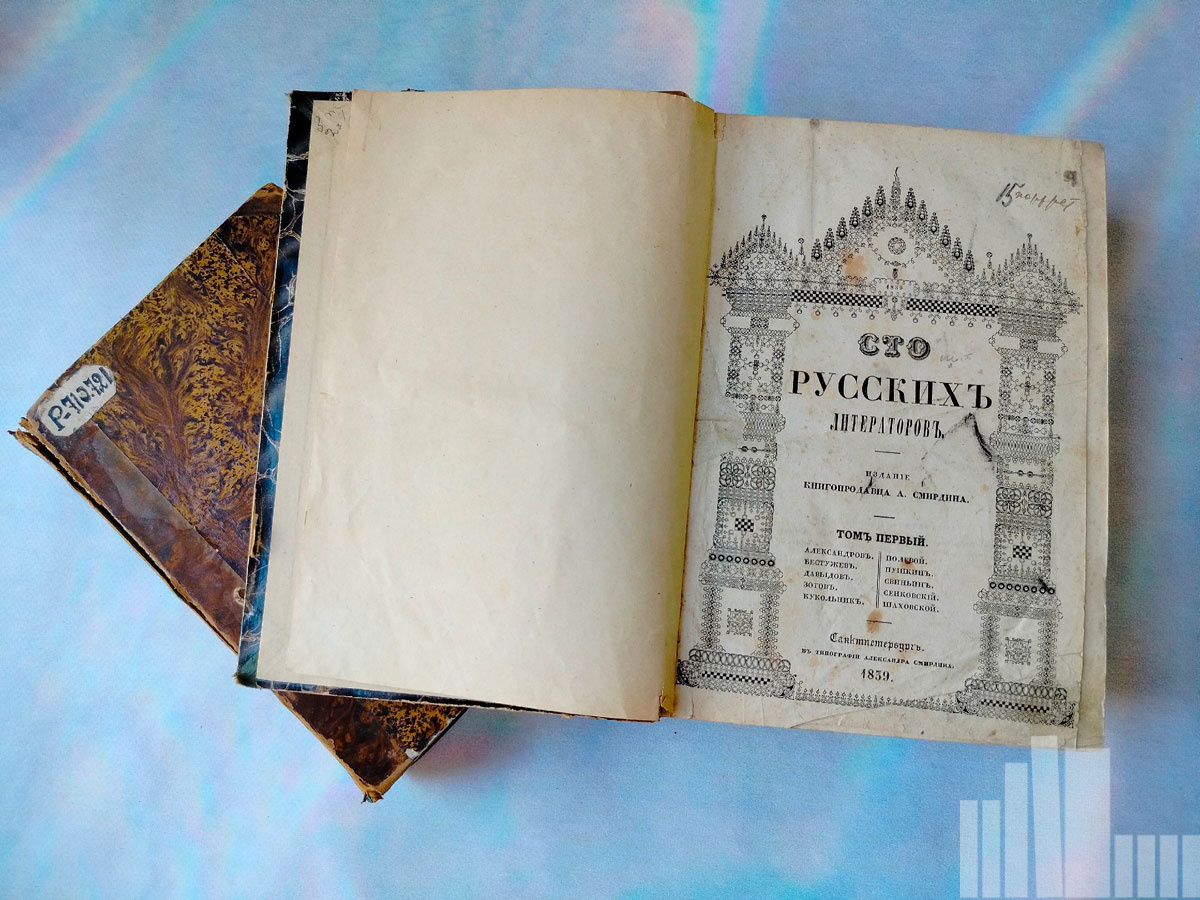

4. Сто русских литераторов. Т. 1. Санкт-Петербург, 1839

Амбициозный проект А. Ф. Смирдина, альманах «Сто русских литераторов» (1839–1845) должен был состоять из 10 томов. Много лет А. Ф. Смирдин мечтал объединить русских литераторов под одной обложкой. Одной из таких попыток стал задуманный им десятитомный сборник "Сто русских литераторов". Лучшее полиграфическое оформление, портреты писателей работы таких мэтров, как К. и А. Брюллов, К. Зеленцов, А. Ладюрнер, искусно гравированные в Лондоне. Каждый том включал десять авторов, значительная часть произведений печаталась впервые. Однако альманах не имел успеха: вышли только три тома из запланированных десяти в 1839, 1841 и 1845 годах. Целостной картины русской литературы не получилось. "Кто попался первый, того и давай сюда, отчего и составилось общество, члены которого не могут довольно надивиться тому, как они сошлись вместе. Старые писатели смешаны с новыми, гениальные с бездарными, знаменитые с неизвестными, хорошие с плохими", - констатировал В. Г. Белинский.

Крах сборника явился первым в череде неудач, которые в конце концов привели к разорению и закрытию издательства А. Ф. Смирдина.

В коллекции Донской публичной библиотеки хранятся все 3 тома сборника.

5. Вчера и сегодня. Кн. 1. Санкт-Петербург, 1845

Литературный сборник, составленный графом В. А. Соллогубом и изданный А. Ф. Смирдиным. Выходил в Петербурге в 1845—1846 годах. Всего из печати вышло две книги. Редкое издание.

В сборнике публиковались произведения В. А. Соллогуба, В. Ф. Одоевского, Е. А. Баратынского, П. А. Вяземского, Н. М. Языкова и других авторов, историко-литературные статьи, впервые появились некоторые неопубликованные стихотворения и отрывки М. Ю. Лермонтова. Выдающийся русский критик В. Г. Белинский, отмечая произведения Лермонтова и Соллогуба, критиковал другие за их нереалистичность или незавершенность.