Мы вспоминаем замечательных поэтов и писателей конца XIX-начала ХХ вв., много раз посещавших полуостров. Дивная природа Крыма, чистый воздух, великолепное море вдохновляли и подпитывали многих выдающихся ученых, деятелей культуры, талантливых писателей, поэтов, музыкантов и художников. Но Крым Литературный – одна из ярчайших страниц в истории русской культуры, особое место в которой занимают поэты Серебряного века.

Поэты Серебряного века, творцы эпохи перемен. Разное видение мира, разные судьбы. Всех их объединяет глубина мысли, мастерство слова, умение осмыслить жизнь духа, передать движение души. Талантливые и неординарные, умеющие вбирать в себя ощущения, они были очарованы природой Крыма, его богатой историей, колоритной мозаикой культуры.

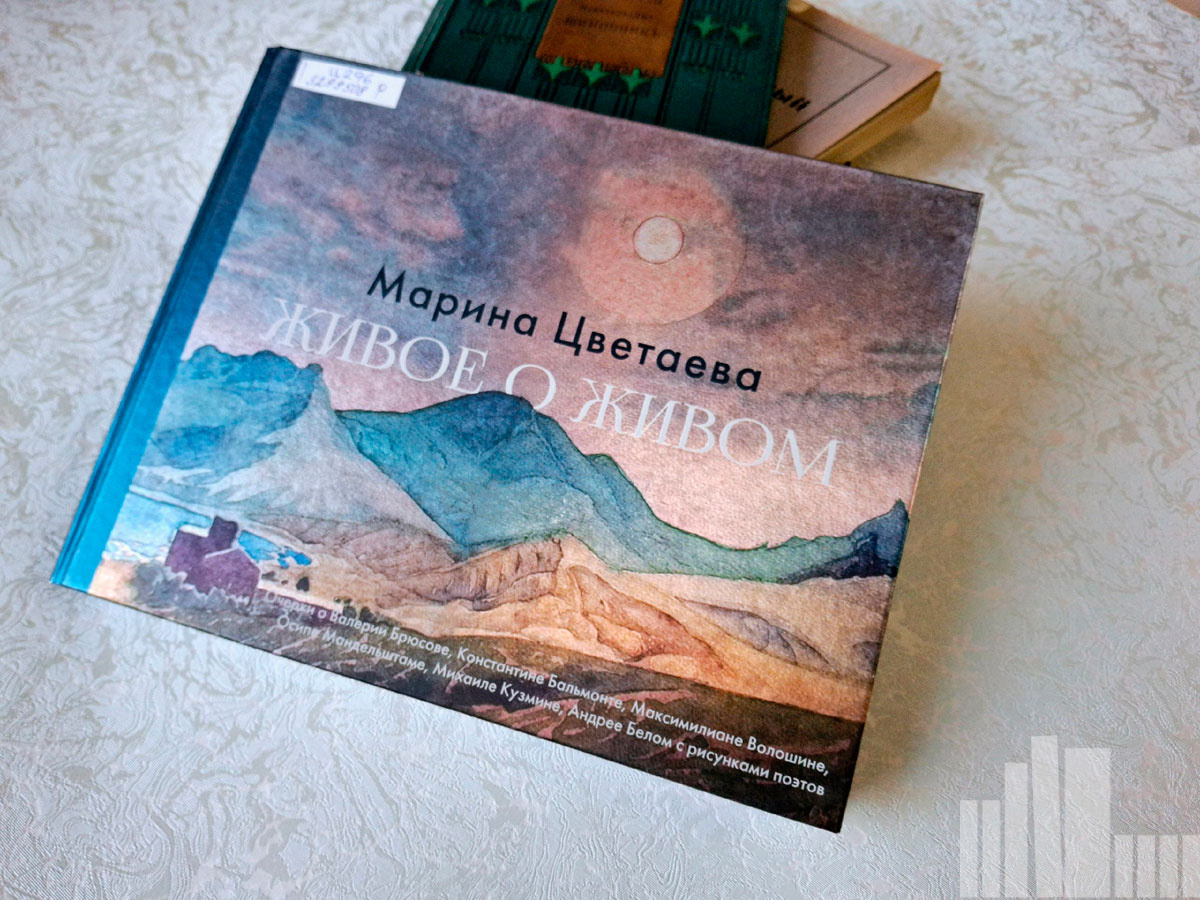

Максимилиан Волошин — поэт, художник, переводчик, критик, путешественник, философ, мистик… а еще создатель удивительного творческого уголка Коктебель, который вот уже более ста лет является культурным пространством мирового значения. Знаменитый дом на самом берегу моря в Коктебеле, своего рода Мекка литературно-художественной богемы. Дом Максимилиана Волошина, как культурный и творческий феномен, известен не только яркой и колоритной личностью своего хозяина, но его многочисленными гостями, многие из которых были выдающимися деятелями русской и мировой культуры, друзьями и знакомыми поэта. В период приезда гостей Коктебель превращался в настоящую литературно-художественную коммуну, в которой побывал почти весь цвет русской интеллигенции первой трети 20-го века. Такому созвездию имён гостей, живших и творивших в Доме Поэта с его удивительной насыщенной творчеством жизнью, вряд ли можно найти аналоги во всей истории Серебряного века русской культуры.

М. Волошин вместе с мамой поселился в Крыму еще гимназистом. В конце XIX века Коктебельская долина представляла собой пустынную и малонаселенную местность с небольшой болгарской деревушкой Коктебель, которая находилась в двух верстах от морского побережья. Это место совсем не сразу пленило сердце поэта. «Я постепенно осознал его как истинную родину моего духа. И мне понадобилось много лет блужданий по берегам Средиземного моря, чтобы понять его красоту и единственность» (из автобиографии).

Потом были студенческие годы в Москве, ссылка в Феодосию за участие в студенческих волнениях, снова участие в волнениях и отъезд в Среднюю Азию. «Полгода, проведенные в пустыне с караваном верблюдов, были решающим моментом моей духовной жизни. Здесь я почувствовал Азию, Восток, древность, относительность европейской культуры» (из автобиографии).

В 1901 году М. Волошин поселился в Париже. В те годы Париж — это огромный творческий котел, где переплетались, сталкивались, высекали искру новых жанров, стилей и направлений художники, поэты, писатели. Идеи теософов, масонов, мудрость Востока и философия Запада — всё переплавлялось и обогащало творческую атмосферу города. Как губка, Волошин впитывает всё, много путешествует. Не получив удовлетворения от учебы на юридическом факультете Московского университета, Волошин всерьез занялся самообразованием, решив стать литературным и художественным критиком. Он начинает брать уроки живописи у художницы Е. Кругликовой, чтобы самому пройти путь художника.

«Он обладал редкой эрудицией; мог с утра до вечера просидеть в Национальной библиотеке, и выбор книг был неожиданным: то раскопки на Крите, то древнекитайская поэзия, то работы Ланжевена над ионизацией газов, то сочинения Сен-Жюста» (Илья Эренбург).

Макс (так непринужденно Волошин представлялся новым знакомым) невероятно легко сходился с людьми, и круг его друзей и знакомых все время расширялся. Волошин общался с поэтом Гийомом Аполлинером, писателями Анатолем Франсом, Морисом Метерлинком и Роменом Ролланом, художниками Анри Матиссом, Франсуа Леже, Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Диего Риверой, скульпторами Эмилем Антуаном Бурделем и Аристидом Майолем. В Париже, завязалась его дружба со многими русскими литераторами. В этот период он живет попеременно то России, то в Париже, входит в круг поэтов-символистов, пишет и издается.

С 1903 года М. Волошин начал строить дом в Коктебеле. А с 1908 года Дом начал принимать гостей. В трехэтажном здании, со всех сторон оплетенном лестницами, балкончиками и галереями, должны были быть и просторный зал для приемов, и плоская крыша, с которой темными южными ночами можно было наблюдать звезды, и библиотека, и мастерская художника (с 1902 года Волошин пишет маслом, а десяток лет спустя появляются его замечательные акварели), и, разумеется, комнаты для гостей - друзей, художников и поэтов, и просто интересных собеседников. В доме изначально все задумывалось так, чтобы гостей размещалось побольше и чтобы отдыхалось и работалось им поудобнее. Не случайно из 22-х комнат дома более 15 отводилось для гостей. Приезжие, как правило, обитали на первом этаже, где, как соты, располагались маленькие комнаты. Каждого гостя Волошин старался поселить отдельно.

Это был летний приют творческой интеллигенции. Здесь кипела жизнь, наполненная беседами, экспериментами, розыгрышами, юмором, теплом и любовью. И сердцем этого человеческого тепла был Макс.

Проживали все бесплатно. Когда гостей случалось много, хозяин размещал их и на втором этаже, то есть на своей половине. Одна из комнат долго сохраняла название «гумилевской» - в ней останавливался Николай Гумилев в 1909 году. Чердак дома облюбовали К. Бальмонт, В. Брюсов, Вс. Рождественский, А. Белый.

Особую популярность приносит Коктебелю открывшаяся в конце июля 1912 года кофейня "Бубны" – незатейливая деревянная постройка на берегу моря, которую содержал грек Александр Синопли. В июле 1912 года поэт и художник Максимилиан Волошин, граф Алексей Толстой, а также художники Вениамин Белкин и Аристарх Лентулов, отдыхавшие в то время в Коктебеле, получили предложение обустроить небольшой сарай под кафе для дачников, их гостей и обычных путешественников. «Обормоты», как называли себя Волошин и его многочисленная компания, с энтузиазмом взялись за дело. Решили расписать все четыре стены и простенки и каждое изображение сопроводить небольшим стихотворным текстом. Работу закончили уже к началу августа. Простые двустишия, придуманные Толстым и Волошиным, как нельзя лучше подошли к вывесочному стилю натюрмортов Лентулова и Белкина. Авторы предложили назвать кофейню «Бубны» (от выражения «Славны бубны за горами», которое означает, что неизвестное всегда представляется нам хорошим). Это название отсылает к названию объединения «Бубновый валет» (самое крупное творческое объединение раннего авангарда, существовавшее с 1911 по 1917 год, в деятельности которого принимали участие художники В. П. Белкин и А. В. Лентулов). "Бубны" стали местом встреч творческого общения молодых «коктебельцев». В нем царила особая артистическая атмосфера.

У самого входа в кафе была нарисована большая фигура в оранжевом хитоне. Это, конечно, сам Волошин, который был известен всему Коктебелю пристрастием к подобной одежде.

На одной из стен кабачка А. Н. Толстой написал:

Выкурю сигару-

Сожру печений пару.

А недалеко красовалось его изображение (трудно сказать, кто его автор – Волошин или Лентулов) – Алексей Толстой на пляже - в шубе и бобровой шапке. Под рисунком стихи М. Волошина:

Нормальный дачник,

Друг природы,

Стыдитесь, голые уроды.

Эта подпись имела прямое отношение к артистке Большого театра М. А. Дейше-Сионицкой, которая была в Коктебеле «блюстителем нравственности» и этим вызывала бесконечные нападки группы «обормотов», как в шутку называли себя Волошин и его друзья.

В кабачке «Бубны» было, естественно, и изображение самой Дейше-Сионицкой (рисовал М. Волошин) в виде Бабы-Яги, вылавливающей купающихся нагишом из воды. Под «Бабой-Ягой» стихи М. Волошина гласили:

У Дейши зубы крупки,

У Дейши руки цепки.

Никак не взять нам в толк,

Ты бабушка иль волк?

И как итог коктебельских «безобразий» одну из стен украшало анонимное двустишье:

Многочисленные и разны

Коктебельские соблазны.

В кафе «Бубны» выступали и читали стихи В. Ходасевич, О. Мандельштам. «Потом, стоя рядом плечо к плечу, Марина и Ася Цветаевы читали стихи Марины. Стихи, полные «колыбелью юности», Москвой, обе юные и веселые. После них читал Волошин».

В старом Коктебеле до гражданской войны жизнь сильно отличалась от жизни в других курортных местах, особенно летом, когда там собиралась молодежь. Все здесь было специфическим, коктебельским – даже одежда, особенно женская. В подражании Пра, матери Макса, которая носила шаровары, сапоги и казакин из полотна, вышитый у горла и на рукавах, молодые дачницы носили короткие комбинезоны, сверху напоминающие сарафан, а внизу – короткие шаровары на резинке. Этот коктебельский летний костюм продержался в моде вплоть до войны, да и в 30-е годы XX века летом в Коктебеле многие ходили именно в такой одежде.

Вот как это вспоминает Ирина Владимировна Гюнтер (урожденная Покровская), которая гостила на даже М. Волошина вместе с родителями:

«… Ходили мы все в коротких штанах – мужчины, а девушки и женщины – в майках и голубых коротких шароварах. У меня была голубая майка и голубые шаровары. Волошин прозвал меня «голубым щегленком», так как я была самая молодая из жителей волошинского дома этого времени и вся в голубом…

По утрам Волошин шествовал из дому на море в огромном махровом халате до пят, с посохом в правой руке, с развевающимися кудрями седеющей головы, охваченной золотым обручем. Он удивительно вырисовывался одиноко на берегу и, сбросив халат, бросался в воду…

Завтракали мы все на крытой веранде. Пища была весьма неприхотливая, но главное, за столом не умолкал веселый говор обитателей дома. Контингент «жильцов» постоянно менялся: одни уезжали, другие приезжали. Были большие писатели, искусствоведы, поэты… Назову их имена Андрей Белый, Брюсов, Шервинский, Габричевский, Шенгели, М. Цветаева, и много-много еще других интересных людей.

По вечерам, когда всходила луна, все собирались на вышке дома, на просторной открытой площадке. Читались стихи, велись споры. Много стихов читал Волошин, Андрей Белый тоже любил выступать».

Над всей жизнью Коктебеля парил «Киммерии солнце – Макс» в своем греческом хитоне, подпоясанном тонким ремешком. В сандалиях на босу ногу и с обручем на длинных кудрях. По словам современников М. Волошина летняя жизнь в Коктебеле была беспечной, веселой, полной выдумки и розыгрышей, которые очень любил Макс. Днем лежали на пляже, собирали камешки – халцедоны, агаты, «лягушки». Таких камней на всем побережье Крыма больше нет, и всякий, кто бывал в Коктебеле, заболевал «каменной болезнью» и уезжал с килограммами коктебельских камней.

Ходили в горы на прогулки и устраивали пикники, встречали восход солнца, купались в Лягушачьей бухте, катались на яхте одного из соседей. Часто к Волошину приезжали А. Толстой, В. Вересаев, О. Мандельштам. А об Алексее Толстом и Осипе Мандельштаме была даже придумана песенка по этому поводу: «Приезжали этим летом, приезжали два поэта, один толстый и большой, другой тонкий и худой. Тара-ра-бумбия, тара-ра-ра».

По вечерам собирались на литературные и музыкальные вечера. Слушали новые стихи Волошина, Цветаевой и других поэтов, играли на рояле, пели. На вечера поэзии М. Волошин рассылал официальные приглашения (нарисованные им акварели с наклеенной на них программой концерта). И, конечно, самым феерическим событием были именины Макса, на которые собирался весь творческий Коктебель. Гости устраивали веселые представления, пели кантаты, танцевали экзотические танцы, одевшись в юбки и головные уборы из оливковых веток и полыни.

Эта веселая, полная творчества и фантазии жизнь закончилась с революцией и гражданской войной.

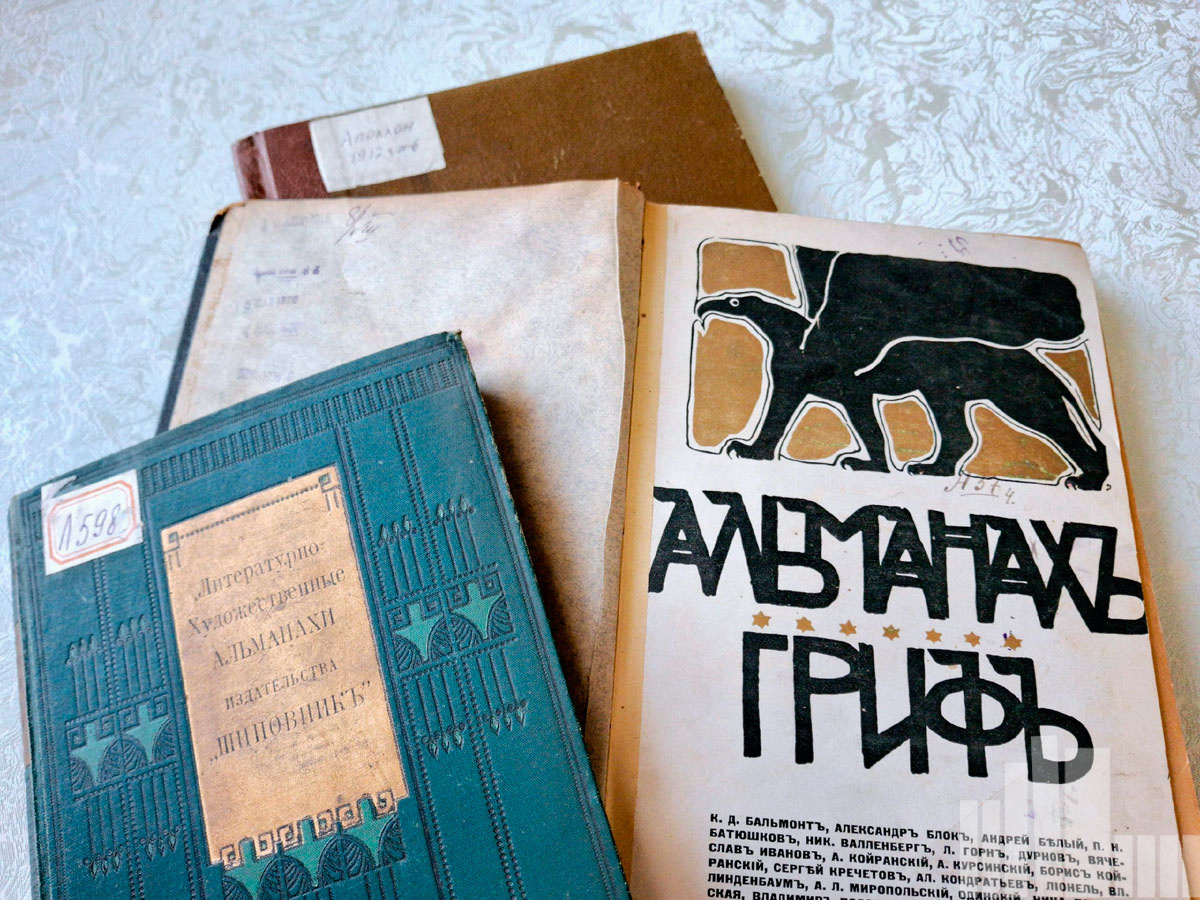

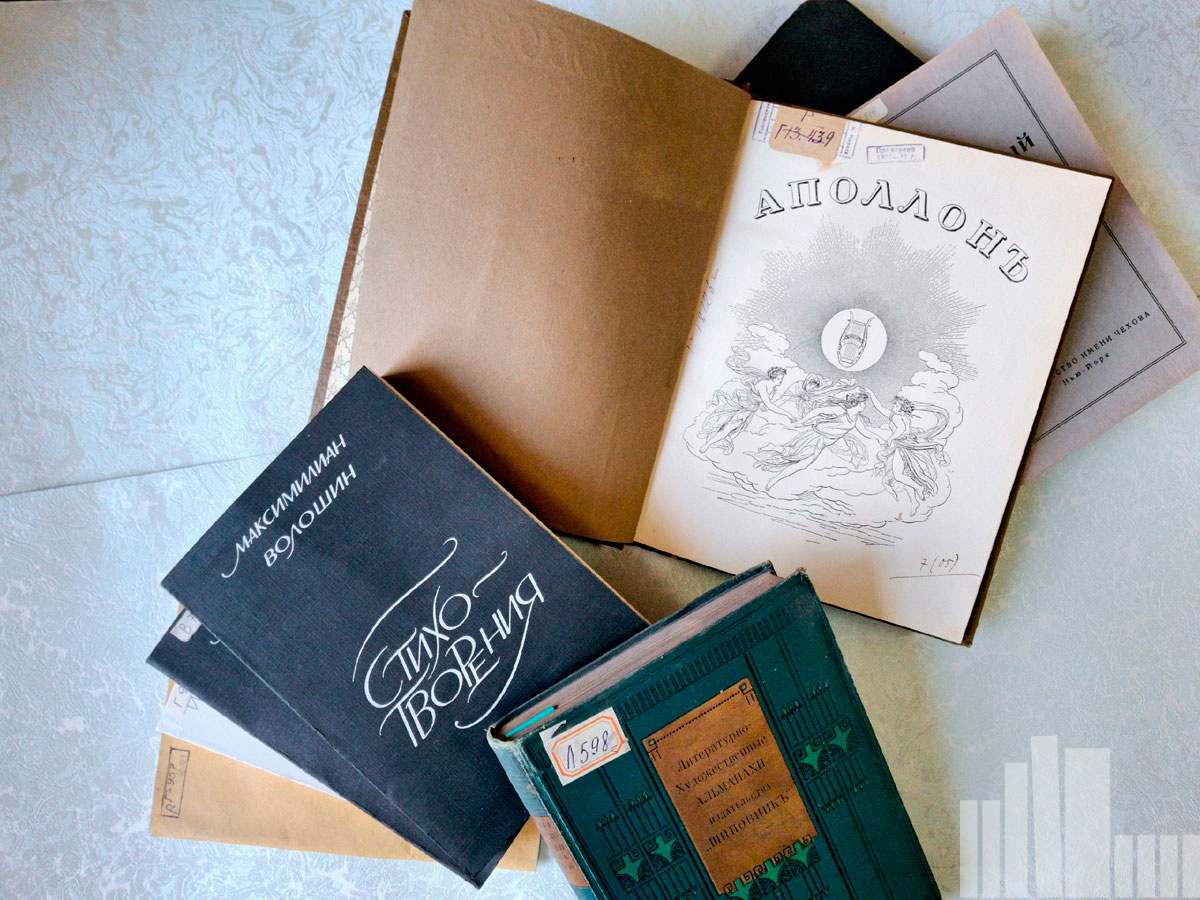

Книжная экспозиция «Крым серебряный» посвящена творчеству гостей Максимилиана Волошина – замечательных поэтов и писателей Серебряного века. На выставке демонстрируются редкие прижизненные издания их произведений, в том числе изданные в годы активных поездок в Крым в гости к М. Волошину:

- Брюсов В. В такие дни: Стихи: 1919-1920.- М., Госиздат, 1921;

- Белый А. Возврат.- М.: «Гриф»., 1905;

- Белый А. Пепел.- СПб.: Изд.: «Шиповник», 1909.

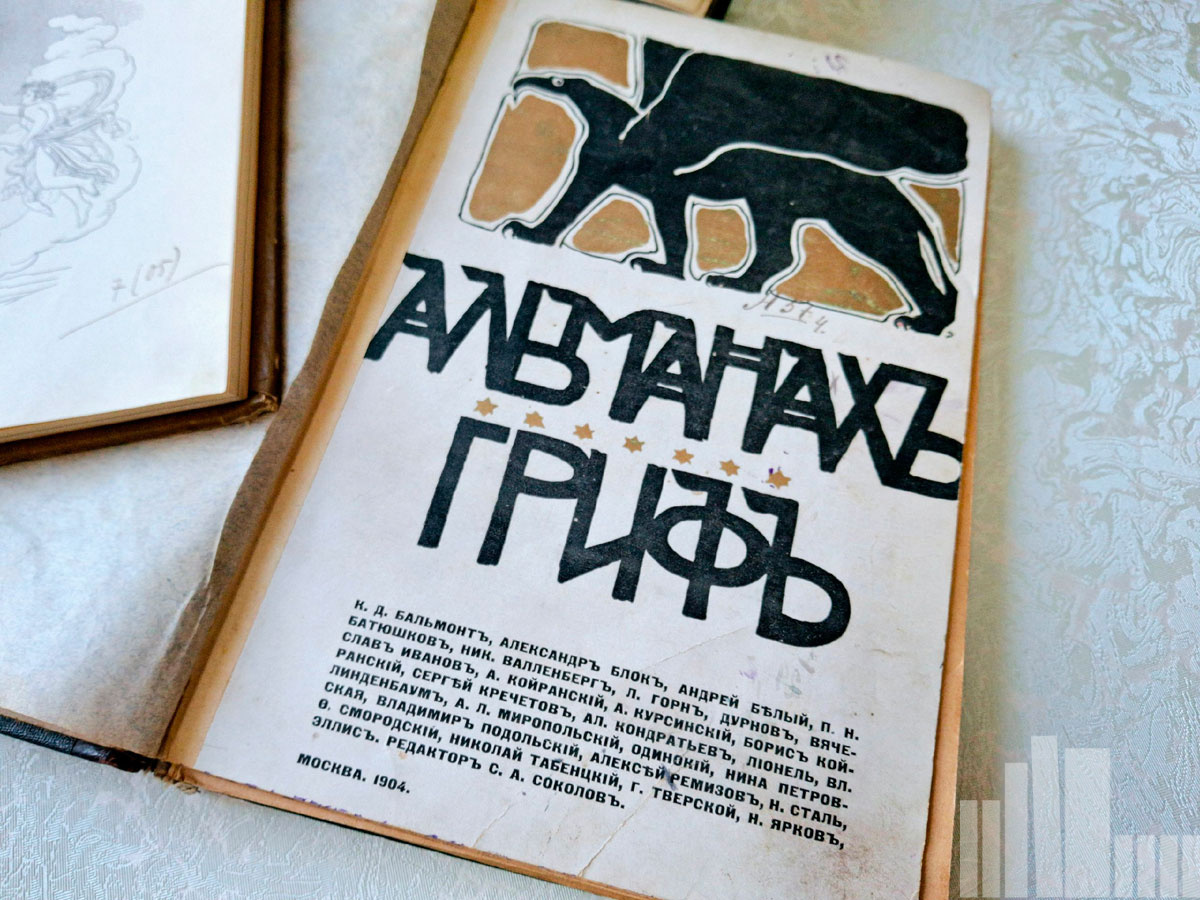

Поэзия К. Бальмона, М. Волошина, Н. Гумилева представлена в журналах «Аполлон», «Весы», «Северные записки» за 1909-1910 годы, в альманахах книгоиздательства «Гриф» за 1905 и 1904 годы.

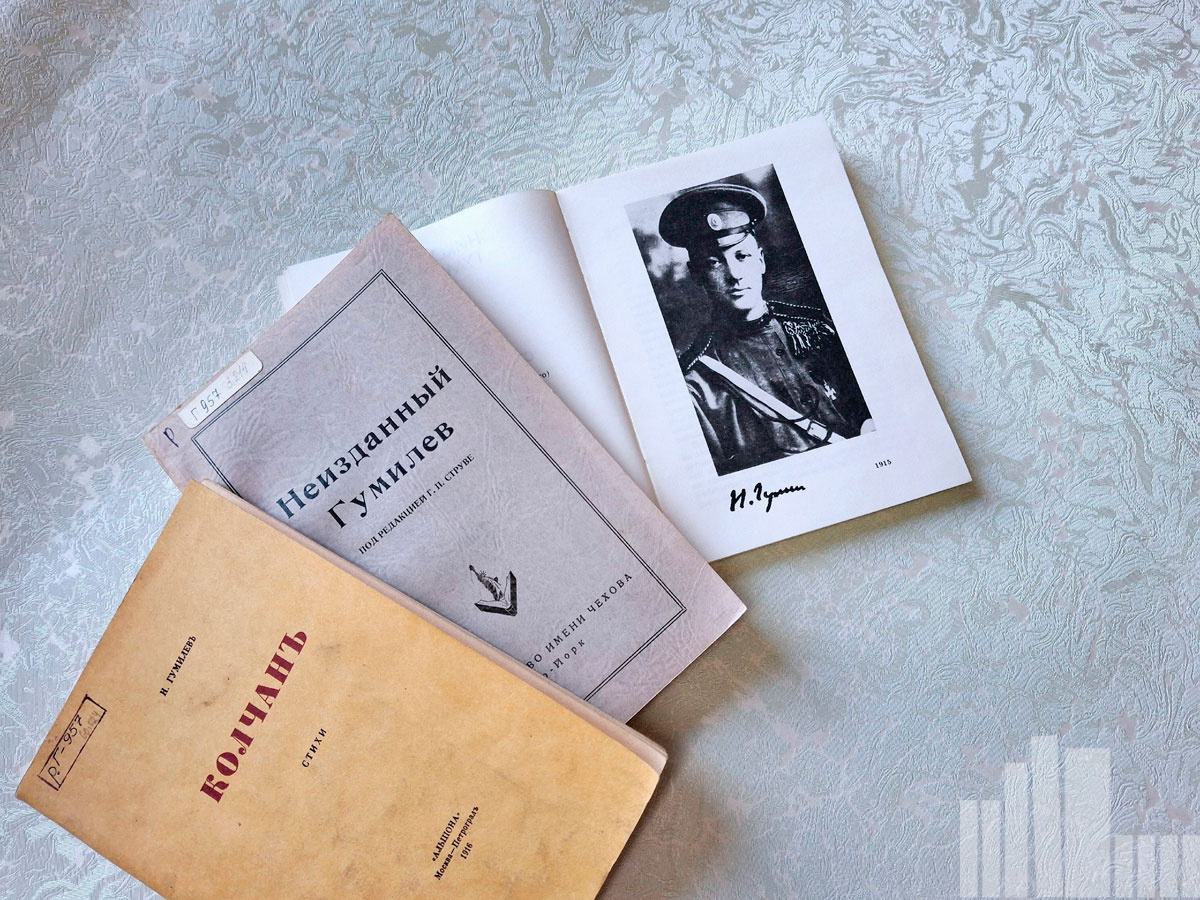

Сборники произведений Николая Гумилева демонстрируются в изданиях, вышедших в Нью-Йорке в издательстве им. А. П. Чехова и в Париже в одном из крупнейших русскоязычных издательств зарубежья «YMCA-PRESS» в 1952, 1986 годах. Поэзия Марны Цветаевой также представлена в сборниках, выходивших 70-е годы ХХ века в издательстве «YMCA-PRESS».

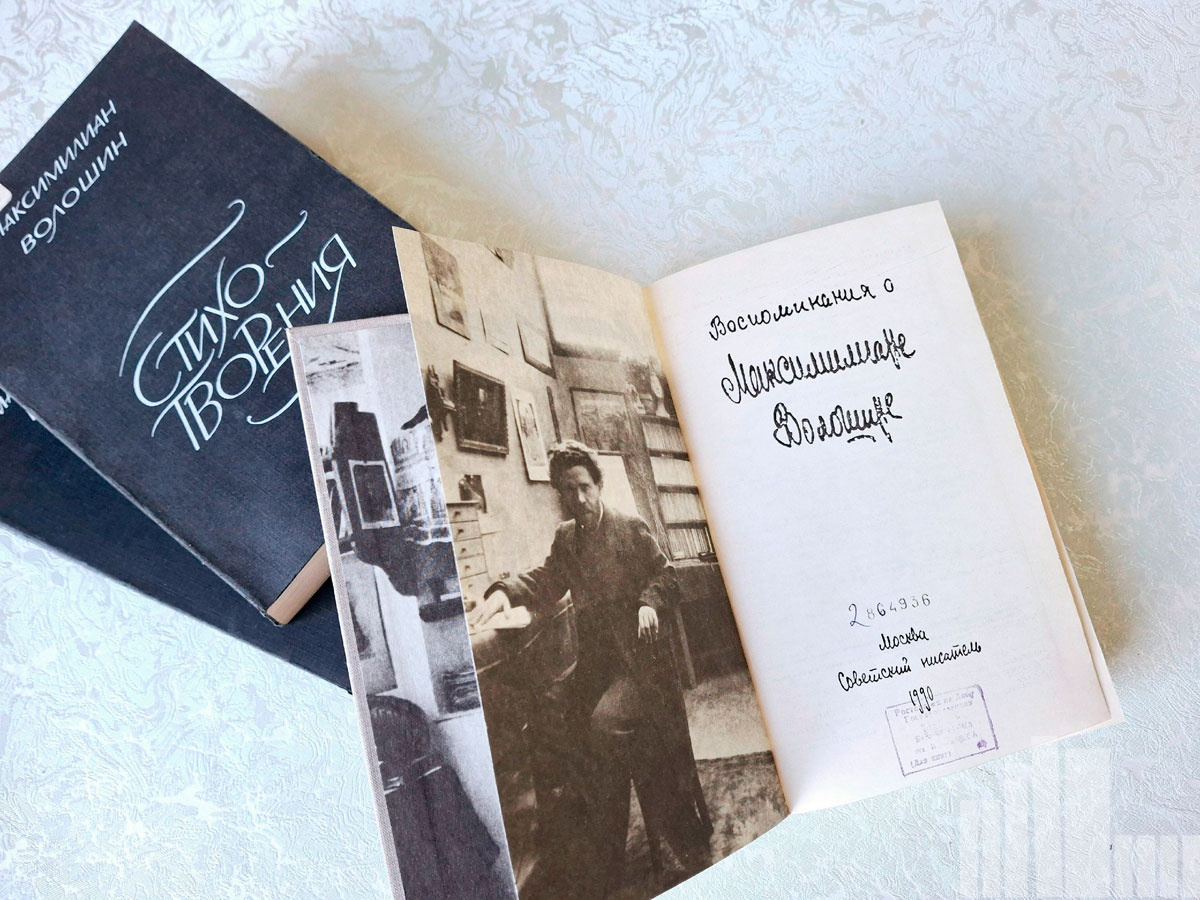

Второй раздел экспозиции включает воспоминания об отдельных представителях Серебряного века русской литературы.

- Ходасевич В. Некрополь. Воспоминания. М., 1991;

- Воспоминания о Максимилиане Волошине / сост. В. Купченко. М., 1990;

- Гиппиус З. Живые лица. Л., 1990;

- Мочульский К. Валерий Брюсов. Париж: YMCA-PRESS, 1962.

Каталог выставки