Публицистика военных лет — это уникальная летопись героической борьбы с сильным и коварным врагом, отражение непрерывного движения к Победе советского народа. Даже в страшные периоды отступления, крупных потерь и лишений публицисты метким, образным, острым словом вселяли в читателей уверенность в свои силы, рассказывали о беспримерных ратных подвигах воинов, о проявлении мужества, стойкости и бесстрашия. Наши соотечественники с нетерпением ждали свежих номеров «Правды», «Известий», «Красной звезды», чтобы прочитать яркие статьи, интересные очерки, жгучие памфлеты, захватывающие рассказы, написанные настоящими мастерами художественного слова. Известный писатель, публицист и военный корреспондент Илья Эренбург оценивая значение прессы в военные годы, писал: «Редакции газет во время войны стали чаще обращаться к писателю. Казалось бы, нет недостатка в газетном материале. Одними телеграммами можно заполнить не четыре полосы, а сорок. Но вот газеты отводят место не только статьям, памфлетам, призывам писателей, не только их очеркам, но даже стихам, рассказам, повестям, драмам. Это значит, что писатель может сказать то, чего не могут сказать другие. Это значит, что писатель умеет говорить так, как не умеют говорить другие. <…> В мирное время газета – осведомитель. В дни войны газета – воздух. Люди раскрывают газету, прежде чем раскрыть письмо от близкого друга. Газета теперь письмо, адресованное лично тебе. От того, что стоит в газете, зависит твоя судьба…».

Реформирование военной периодической печати началось уже на следующий день после вероломного нападения нацистской Германии на Советский Союз. Директивы Главного управления политической пропаганды Красной армии от 23 июня 1941 года «О содержании фронтовых, армейских и дивизионных газет» и «О содержании окружных, армейских и дивизионных газет» определяли, что главными задачами периодической печати в боевых условиях должны быть воспитание героизма, мужества, самоотверженного выполнения приказа командира, обеспечение всех нужд фронта, борьба за отличное качество боевой и политической учёбы, быстрейшее освоение военного дела воинами, призванными из запаса. Центральным лозунгом военной печати, который она обязана была ежедневно пропагандировать в войсках, становилось требование выполнить боевой приказ советского правительства, отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей Родины.

В связи с формированием сети военной периодической печати, усилением журналистскими кадрами фронтовых, армейских и дивизионных изданий, экономией газетной бумаги и отсутствием достаточного количества типографского оборудования советское командование было вынуждено пойти на сокращение тиража и периодичности, а то и полное закрытие ряда военных изданий. Так, с 23 июня 1941 года уменьшился тираж окружных газет: «Красный кавалерист» (СКВО) с 35 тыс. до 20 тыс. экз.; с 21 августа тираж газеты «Красная звезда» был сокращён с 480 тыс. до 300 тыс. экз.; с 28 июня было прекращено издание многотиражных газет военных академий, училищ, школ и курсов, а с 1 июля — журналов «Физкультура и спорт в Красной армии» и «Политучёба красноармейца». Весь личный состав редакций указанных изданий был передан в распоряжение военных советов соответствующих фронтов и округов.

К концу 1942 года задача создания массовой прессы в Вооруженных Силах в соответствии с требованиями военной поры была решена: к этому времени выходило 4 центральных, 13 фронтовых, 60 армейских, 33 корпусных, 600 дивизионных и бригадных газет.

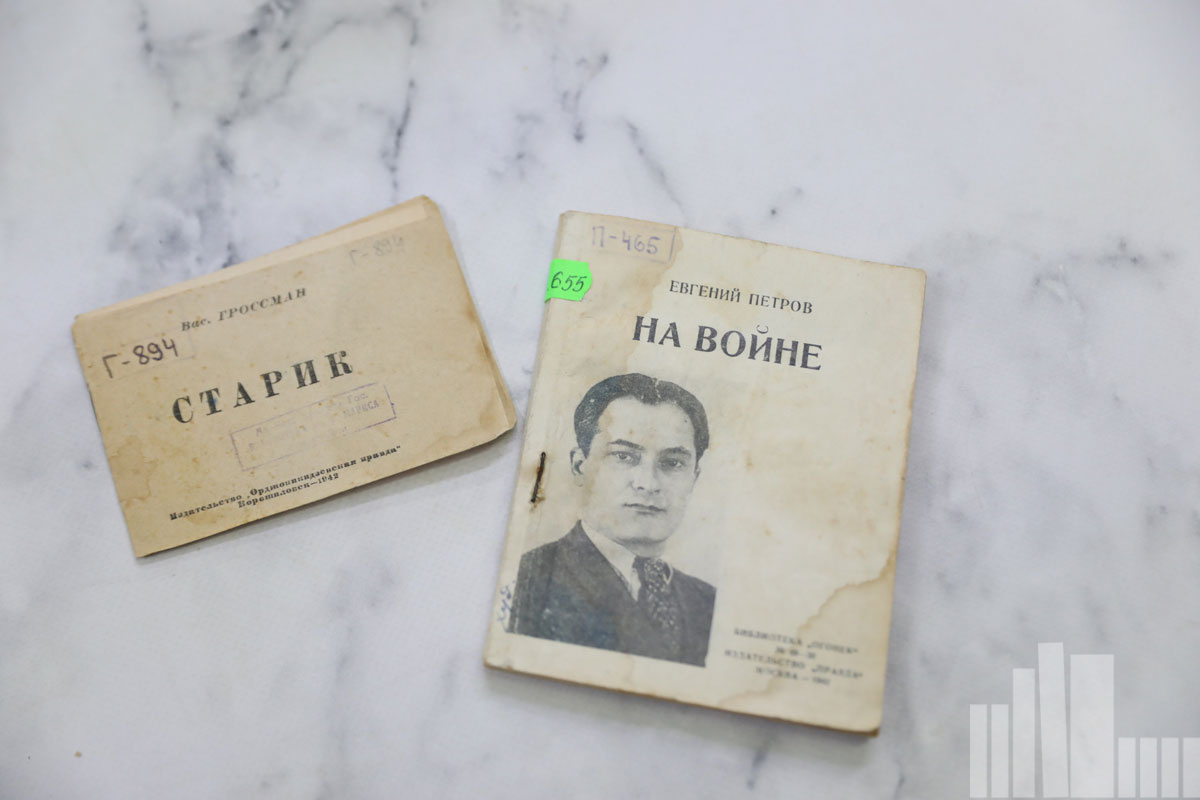

Совершенствуя сеть печатных органов, руководство страны и военное командование одновременно уделяли пристальное внимание созданию фронтовой корреспондентской сети. К декабрю 1941 года в действующей армии работали 17 военных корреспондентов газеты «Правда». Также согласно приказу Главного управления политической пропаганды Красной армии от 24 июня 1941 года из запаса в кадры Красной армии был призван 31 член Союза советских писателей, которые получили назначения на должности литераторов фронтовых и армейских газет. Среди них: Аркадий Гайдар (специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда»), Илья Френкель (газета Южного фронта «Героический штурм»), Александр Твардовский (газета Киевского особого округа «Красная армия»), Вадим Кожевников (газета Западного особого округа «Красноармейская правда»), Марк Колосов (газета 9-й армии «Защитник Родины»), Сергей Михалков (газета 20-й армии «За счастье Родины»); писатели Евгений Петров, Борис Полевой, Александр Фадеев, Михаил Шолохов, Илья Эренбург, Анатолий Калинин и многие другие. В Красной Армии и Военно-Морском Флоте в годы Великой Отечественной войны находилось 943 писателя, из них – 225 погибли на фронте, 300 – награждены орденами и медалями Союза ССР.

Огромное количество газет и листовок издавалось в тылу врага. В 1943–1944 гг. число республиканских, областных, городских, межрайонных газет и газет отдельных партизанских отрядов достигало 300 наименований. Кроме «Красной звезды» и «Красного флота», появились еще две центральные военные газеты - с августа 1941 года стал издаваться «Сталинский сокол», а с октября 1942 года «Красный сокол».

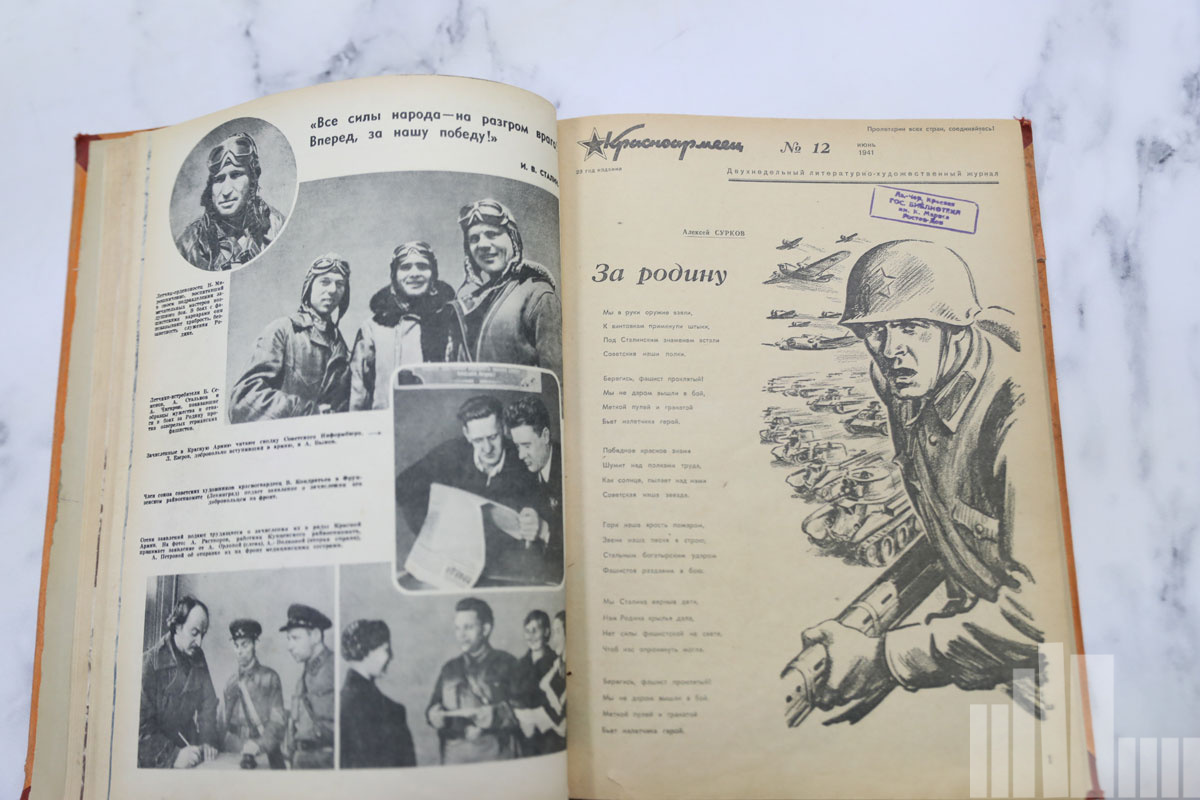

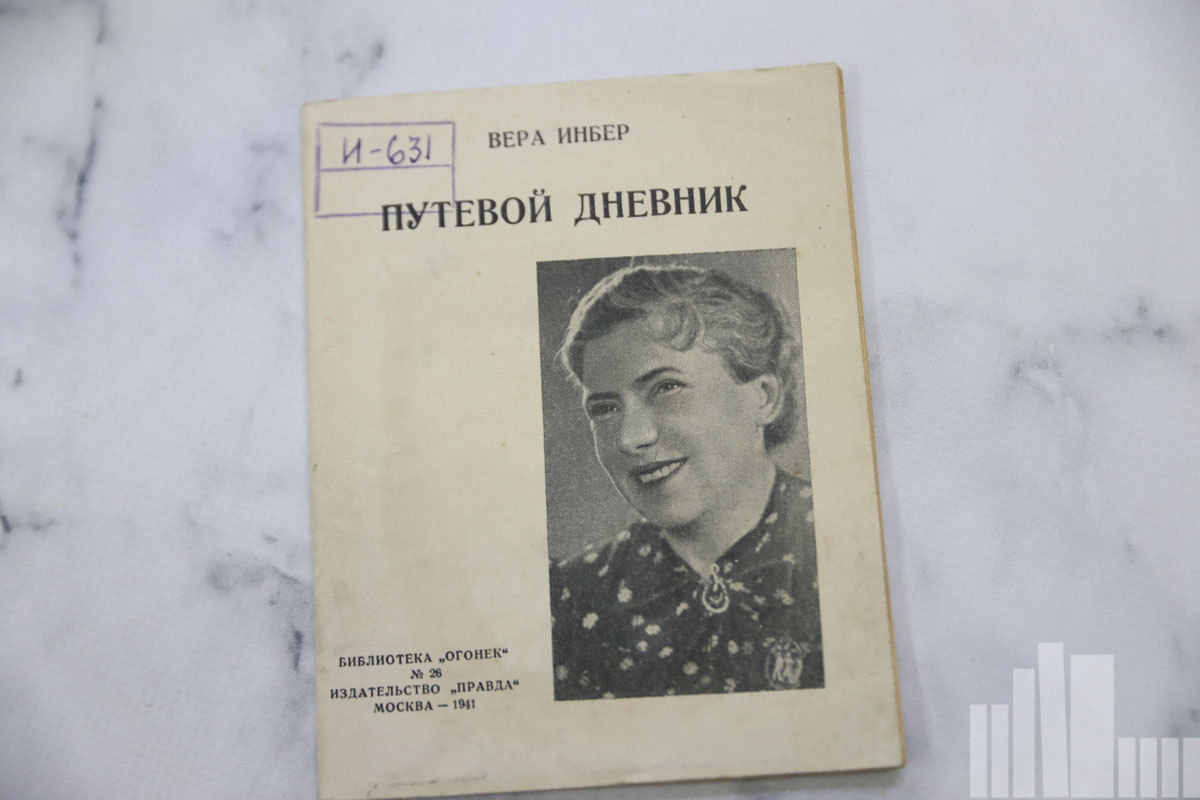

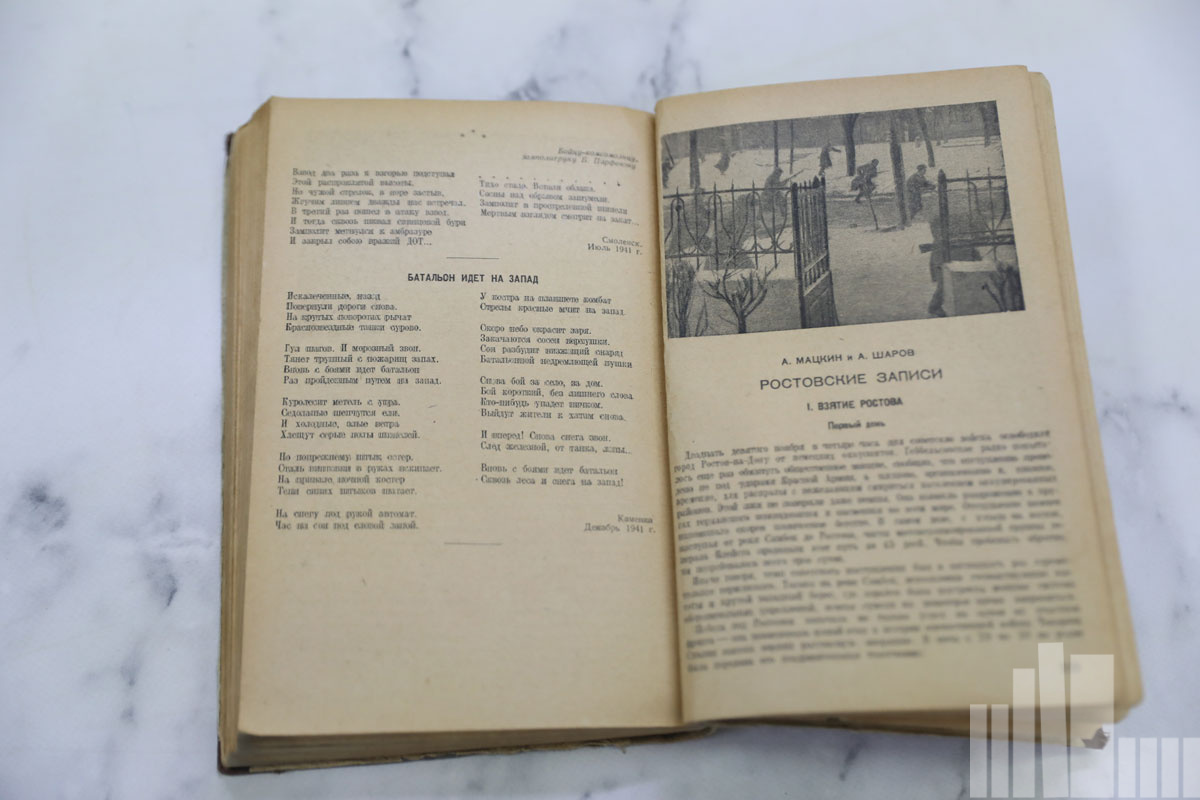

Значительные изменения произошли и в журналах. Были созданы журналы «Славяне», «Война и рабочий класс», литературно-художественный журнал «Фронтовая иллюстрация». Особое значение имели журналы для отдельных родов войск. Только в Москве выходило 18 военных журналов, в том числе самые популярные военной поры журналы «Красноармеец» и «Краснофлотец», имевшие тираж 250 тыс. экземпляров.

Важными документами, в которых содержались основы организации деятельности журналистов на передовой и требования к их деловым качествам, явились директива Главного управления политической пропаганды Красной армии от 24 июля 1941 года «Об оказании помощи в работе корреспондентам и фотокорреспондентам центральных газет» и постановление ЦК ВКП(б) от 9 августа 1941 года «О работе на фронте специальных корреспондентов».

Полная опасностей работа писателей в качестве военных корреспондентов позволяла им находиться в самой гуще боевых действий, давала богатейший материал для ярких художественных и публицистических произведений. В период деятельности в газете Южного фронта «Во славу Родины» написал свои знаменитые «Письма к товарищу» Борис Горбатов, в редакциях военных газет родились ставшие известными всем советским людям песни «Заветный камень» А. Жарова, «Давай закурим» Я. Френкеля, «Прощайте, скалистые горы» Н. Букина.

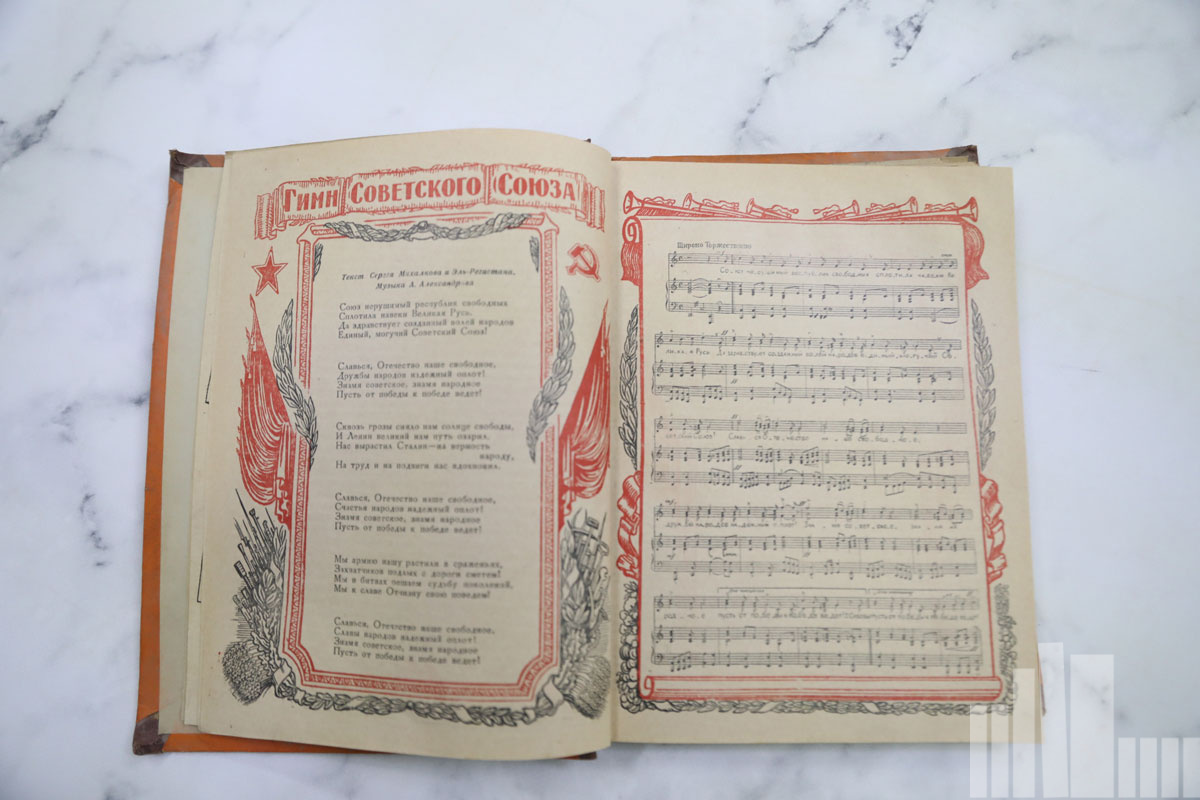

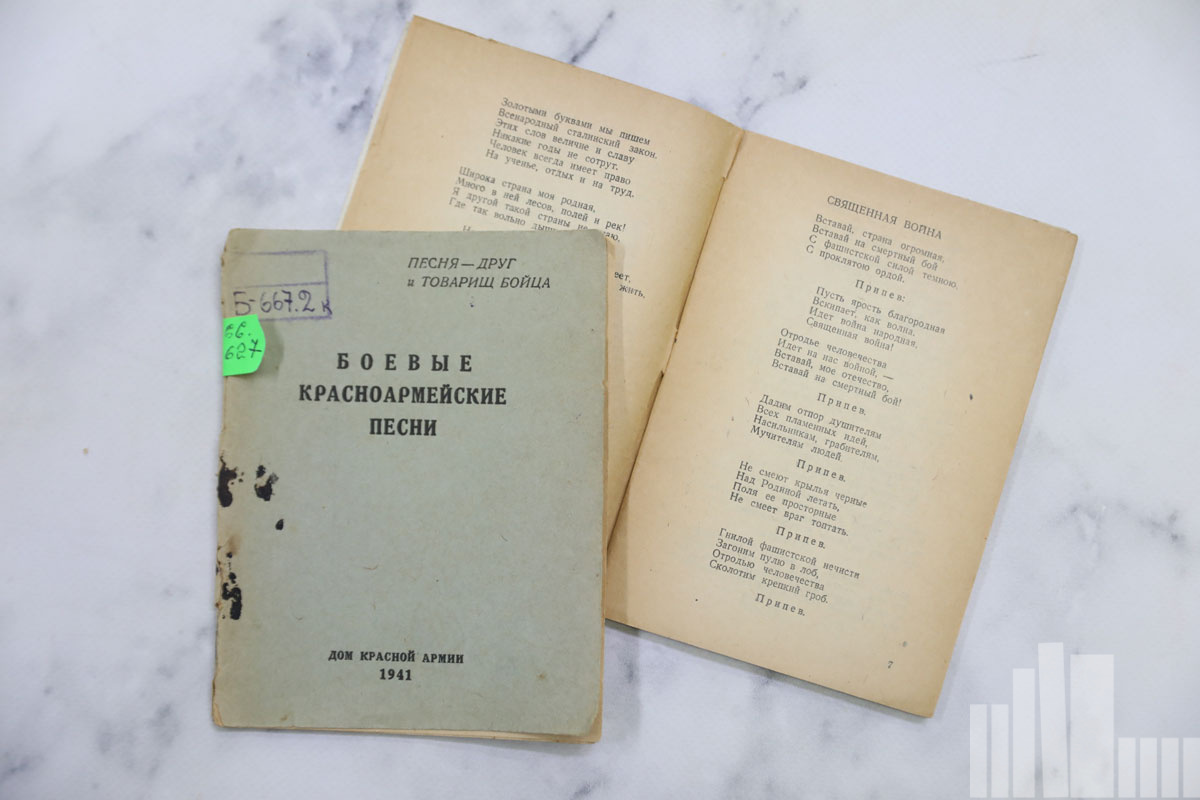

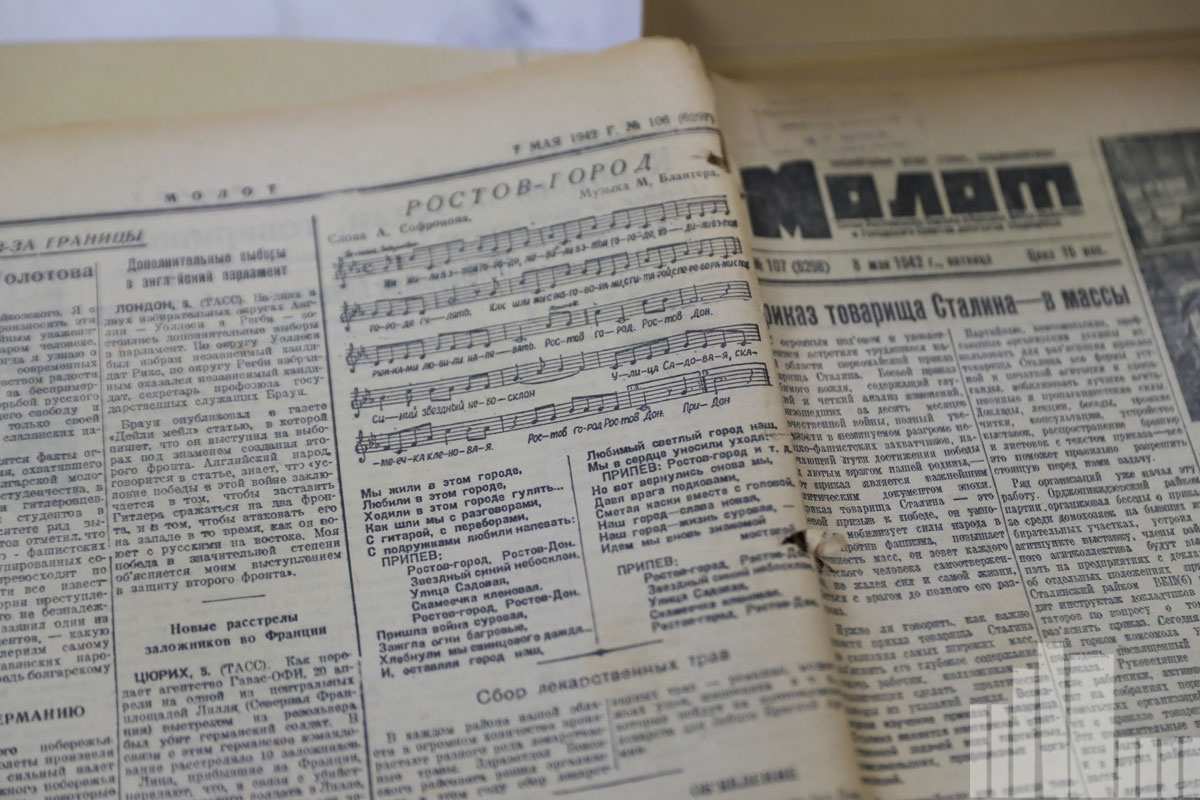

С песнями времен Великой Отечественной войны на выставке знакомят издание

Боевые красноармейские песни. – Москва: Дом Красной армии, 1941

и первая публикация песни «Ростов-город» (стихи А. Софронова, муз. М. Блантера) в газете «Молот» от 7 мая 1942 года.

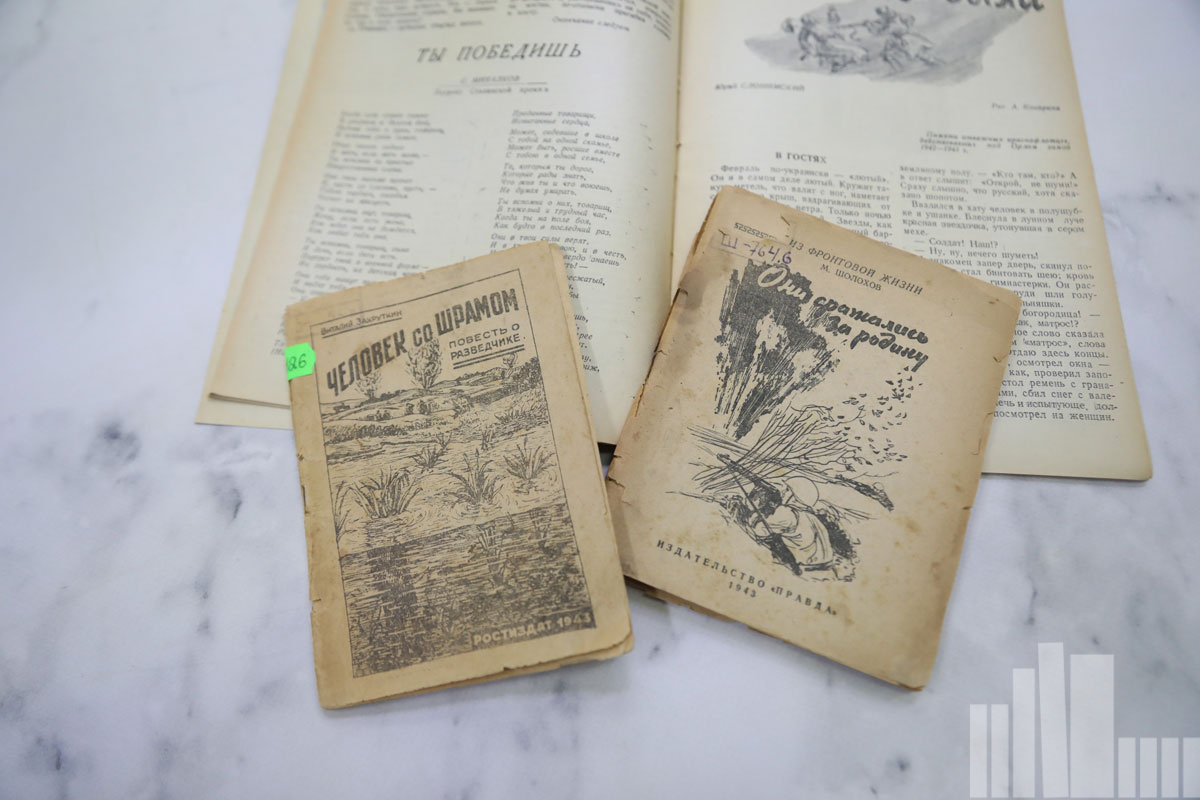

Советский поэт Н. С. Тихонов считал, что в суровые годы войны нужно было не просто писать, а воевать словом, поставлять «душевные боеприпасы фронту». Эти «душевные боеприпасы» поставляли героям фронта и тыла, прежде всего, центральные газеты «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Красная звезда», поднимая советский народ на героическую борьбу за свободу и независимость своей Родины. Веру в нашу победу в сердца советских людей вселял каждый из 1 300 номеров газеты «Правда», изданных в годы Великой Отечественной войны. Среди произведений, опубликованных в газетах «Наука ненависти», «Они сражались за Родину» Михаила Шолохова, «Непокоренные» Бориса Горбатова, «Фронт» Александра Корнейчука, «Русские люди» Константина Симонова.

На выставке представлены публикации:

Лидов П. Партизанка Таня // Пионер. 1942. № 1-2 (январь-февраль).

Лидов Петр Александрович (1906-1944) — советский журналист, военный корреспондент газеты «Правда». Очерк был написан не по заданию редакции, а по собственному почину журналиста. Историю об убитой гитлеровцами в селе Петрищево девушке, произнесшей речь перед повешением, Лидов услышал случайно, в избе под Можайском, где остановился на ночлег, приехав по редакционному заданию писать об освобождении города от немцев. Утром Лидов пешком проделал 5-километровый путь по занесённым снегом просёлочным дорогам для расспросов очевидцев. Свидетельства местных жителей оказались противоречивыми, не удалось установить даже личность погибшей девушки, на допросе назвавшейся Таней. Лидов добился разрешения ознакомиться с секретной документацией, касающейся разведывательных, истребительных и диверсионных групп, однако соответствующей описаниям очевидцев девушки по имени Татьяна не обнаружил. Для установления личности погибшей было решено вскрыть захоронение, произвести фотосъёмку и опубликовать фотографии в газете в расчёте на опознание тела родственниками или знакомыми. Фотографии сделал Сергей Струнников.

Посвященные партизанке очерки П. Лидова «Таня» и С. Любимова «Мы не забудем тебя, Таня!», проиллюстрированные фотографиями Струнникова, были опубликованы 27 января 1942 года одновременно в центральных газетах страны — «Правде» и «Комсомольской правде».

Леонов Л. Герой-партизан Володя Куриленко // Славяне. 1943. № 1 (январь).

Первая публикация очерка ««Твой брат Володя Куриленко» была в газете «Красноармеец» (1942, № 19), а затем тот же очерк был опубликован под названием «Герой партизан Володя Куриленко» в журнале «Славяне», 1943, № 1.

В очерке Леонид Леонов рассказывает о 17-летнем Владимире Тимофеевиче Куриленко, юноше, сыне учителя на Смоленщине. Он родился 25 декабря 1924 года. Уже в августе 1941 года Володя Куриленко самостоятельно организовал партизанский отряд из ребят своего селения и руководил им. На счету юных мстителей было много различных боевых операций: крушение вражеских эшелонов с живой силой и товарных составов; сообщение землякам правдивой информации, услышанной ночью по радиоприемнику, установленному тайком; налаживание связи с Красной Армией и выполнение разведывательных заданий для нее; ликвидация случайно встретившегося противника. В неравном бою с немецким карательным отрядом, охотившимся за партизанами, Володя Куриленко был смертельно ранен и умер за семь месяцев до своего совершеннолетия.

Фадеев А. Молодая гвардия: Роман // Знамя. 1945. № 2.

В 1945 году во втором номере журнала «Знамя» началась первая публикация романа А. Фадеева «Молодая гвардия». Фадеев заканчивал работу над книгой очерков о подвиге Ленинграда, когда в августе 1943 года ему предложили посмотреть материал о подпольной организации «Молодая гвардия» Комиссии ЦК КПСС, только что вернувшейся из Краснодона. Чуть позже А. Фадеев прочитал письмо секретаря ЦК ВЛКСМ Н. Романова о деятельности «Молодой гвардии» и начал писать статью о молодогвардейцах. 15 сентября в «Правде» была опубликована статья «Бессмертие», подписанная «ф» (Фадеев).

В середине сентября он едет в Краснодон. Позднее писатель вспоминал: «Я выехал на место событий, пробыл там около месяца, опросил большое число людей. Побывал в семьях молодогвардейцев, беседовал с их товарищами по школе, с учителями и таким образом дополнил материал, представленный мне Комиссией…».

Вернувшись из Краснодона в октябре, Фадеев сразу начал работу над романом. В январе 1945 года он уже читал начальные главы «Молодой гвардии». Он решил печатать роман в журнале «Знамя» и в марте 1945 года подписал в печать первые десять глав «Молодой гвардии». Одновременно с публикацией в «Знамени» (№ 2—12) отрывки из романа печатались в «Комсомольской правде», «Литературной газете», других периодических изданиях.

В мае 1946 года «Молодая гвардия» вышла в «Роман-газете», затем последовали книжные издания. В июле 1947 г. «Молодая гвардия» была удостоена Государственной премии.

Яркую страницу в историю советской печати периода Отечественной войны вписали военные корреспонденты газеты «Известия». 240 известинцев ушли на фронт, из них 44 погибли.

Впечатляюще о подвигах защитников советской столицы, а также о героях обороны Ленинграда, Киева, Одессы, Севастополя, Сталинграда рассказывала «Комсомольская правда». Регулярно публиковала газета полосы писем с фронта и на фронт. За время войны таких полос вышло свыше 100. Специальные номера газеты были посвящены Зое Космодемьянской, Лизе Чайкиной, Александру Матросову. Одной из первых «Комсомольская правда» поведала о бессмертном подвиге Юрия Смирнова.

Незабываемые события войны ярко запечатлены на страницах прифронтовых газет «Ленинградской правды», «Московского большевика», «Сталинградской правды».

Когда полыхало пламя войны над Невою, сильным ударом по врагу был каждый номер «Ленинградской правды»: «Стоять до конца», «Организованность и революционная бдительность – прежде всего», «Всю мощь нашего города на защиту Отечества!» – эти и подобные призывы не переставали звучать со страниц газеты, в которой активно сотрудничали Всеволод Вишневский, Николай Тихонов, Ольга Берггольц, Виссарион Саянов.

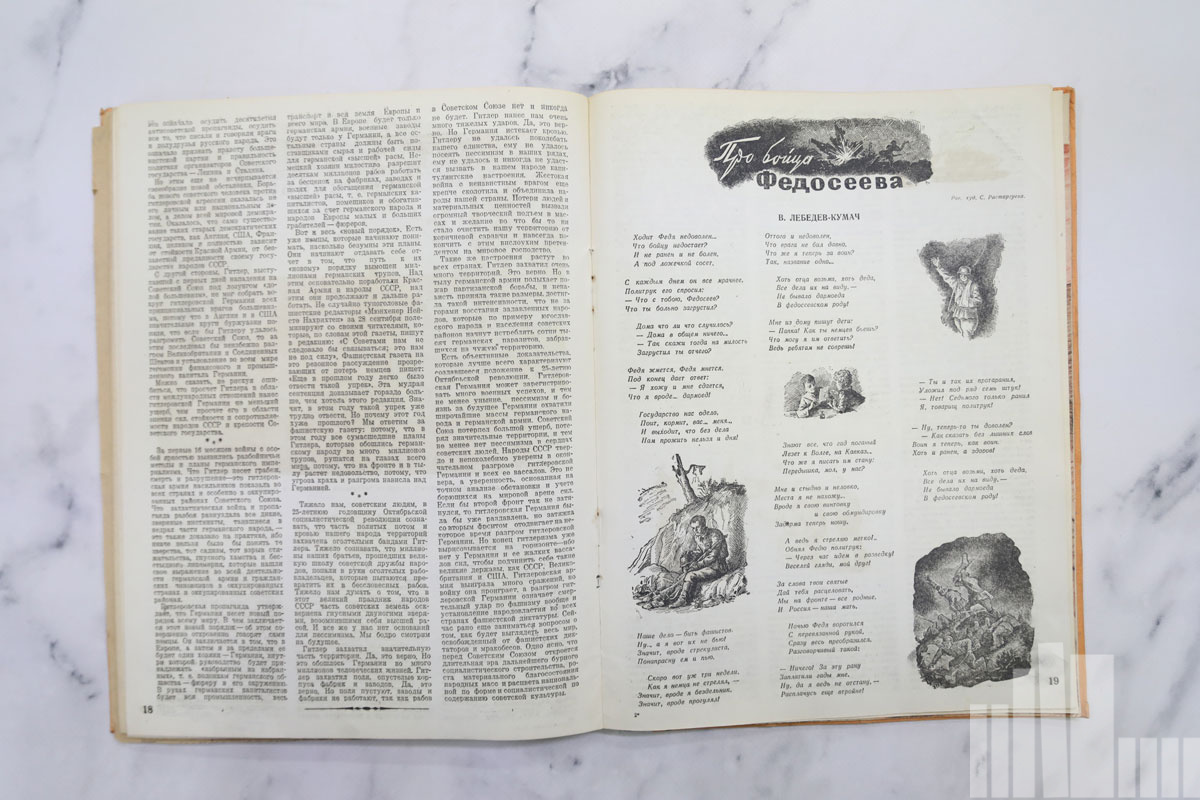

В пору самых суровых военных испытаний незаменимым средством воздействия на героических защитников Родины были газеты Вооруженных Сил, возглавляемые «Красной звездой», которая с 11 декабря 1941 г. в течение всей войны выходила под девизом «Смерть немецким оккупантам!». О массовом героизме советских воинов – пехотинцев, моряков, летчиков, танкистов, артиллеристов рассказывали в «Красной звезде» писатели и поэты, считавшие за высокую честь носить имя ее военного корреспондента. «Родной полк», - так называл газету работавший в ней с первых дней войны писатель П. Павленко. Кроме него, в газете работали К. Симонов, Ф. Панферов, В. Ильенков, Б. Лапин, Б. Галин и многие другие. 26 июня 1941 г. в газете появилась первая статья И. Эренбурга «Гитлеровская орда», которая положила начало его четырехлетнему сотрудничеству в «Красной звезде».

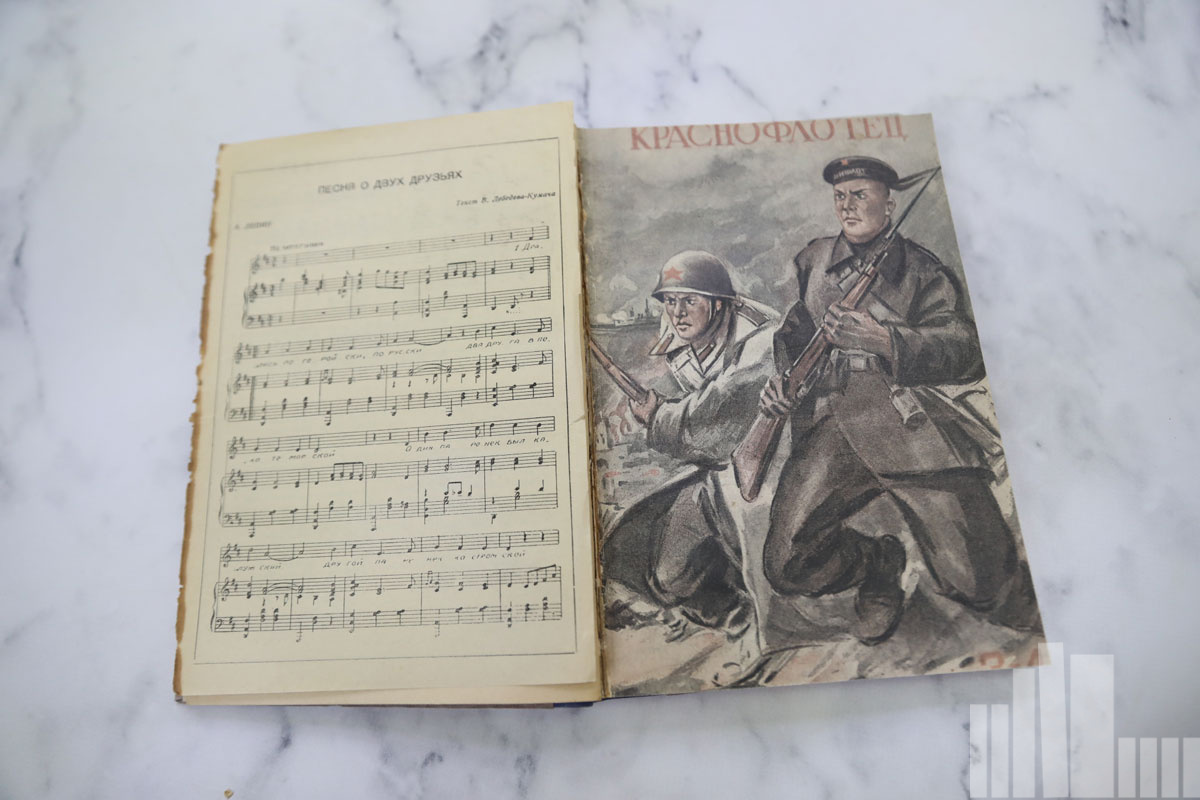

24 июня, во втором военном номере газеты «Красная звезда», была напечатана «Священная война» В. Лебедева-Кумача, ставшая гимном военного времени, и одна из популярных военных песен В. Лебедева-Кумача «О двух друзьях», с которой можно ознакомиться на выставке:

Песня о двух друзьях: Сл. В. Лебедев-Кумач, муз. А. Лепин // Краснофлотец, 1944. № 1 (январь).

Первая публикация «Песни о двух друзьях» была в январском номере журнала «Краснофлотец». После того, как она была опубликована, первым ее исполнителем был Вадим Алексеевич Козин, затем ее взяли себе в репертуар и другие певцы. Нередко сам автор, композитор Анатолий Яковлевич Лепин, аккомпанировал певцам, выступая на концертах перед воинами и населением. Потом как только ее ни называли: «Костромская-калужская», «Два друга», «Дай жизни, Калуга!», «Ходи веселей, Кострома!».

С первых дней войны отбыл на фронт, в распоряжение редакции армейской газеты «Защитник Родины», как корреспондент ТАСС и Константин Георгиевич Паустовский. По дороге на Южный фронт он писал: «Даже после того, что я видел мельком (беженцы), ясно, что фашизм – это что-то настолько ужасное и жестокое, чему нет даже имени».

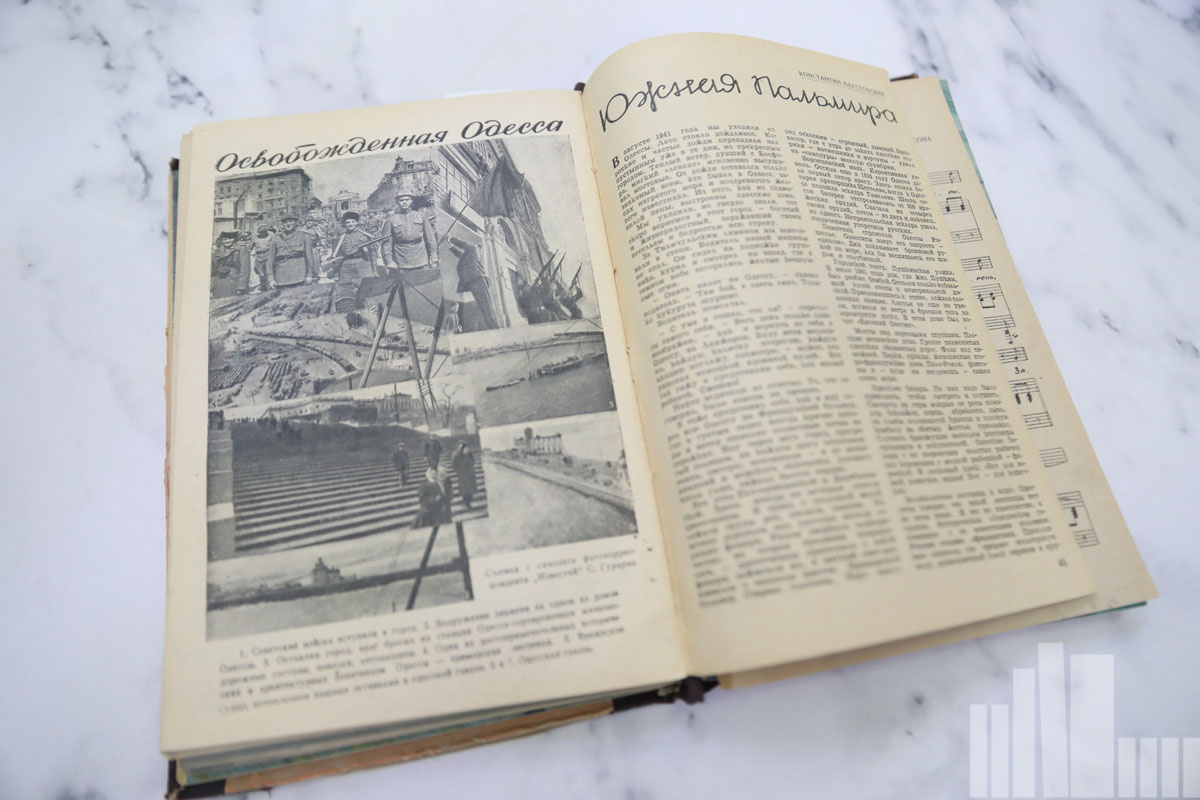

По заданию редакции Паустовский был на передовых позициях стрелкового корпуса, участвовал в боевых операциях. Около полутора месяцев находился на линии огня, был свидетелем и участником жестоких боев с врагом на суше и на море. Его очерки публиковались во фронтовых газетах «Защитник Родины», «Во славу Родины», в газете «Красная звезда» и др. В журнале «Краснофлотец» вышел его очерк «Южная Пальмира», посвященный любимому городу его молодости – Одессе.

Паустовский К. Южная Пальмира // Краснофлотец. 1944. № 10 -11.

В очерке Паустовский писал: «В августе 1941 года мы уходили из Одессы. Лето стояло дождливое…Мы уходили, но твердо знали, что скоро вернемся в этот город – богатый и жизнерадостный, заражавший своими весельем и бодростью всю страну.

За Тилигульским лиманом мы заночевали в степи. Водитель нашей машины не спал. Он сидел на подножке грузовика, курил и смотрел на запад, где в тёмном небе загорались жёлтые бесшумные огни.

– Опять налёт на Одессу, – сказал водитель. – Там бой, а здесь тихо, только кукуруза шуршит.

Водитель помолчал.

– С ума я сошёл, что ли? – спросил он сам себя. – Весь день только одно воображаю: как я вернусь до себя в Одессу, на Ланжерон. Буду идти медленно, каждую калитку потрогаю, каждую акацию поглажу, посмотрю – может, она раненная немецкой ядовитой пулей. Вот так сижу и представляю себе, как малый ребёнок. Смешно!

Никто ему не ответил. То, что он говорил, было совсем не смешно

<….> этот город, созданный для труда и веселья, нарядный и слегка легкомысленный, как большинство южных городов, осенью 1941 года был поставлен лицом к лицу с врагом. И Одесса не дрогнула. Веселье превратилось в ярость, жизнерадостность – в ненависть к врагу, шутливость – в мужество.

Одесса дралась жестоко, непоколебимо, упорно, не желая отдавать врагу ни одного камня, ни одного клочка своей земли. <….> ».

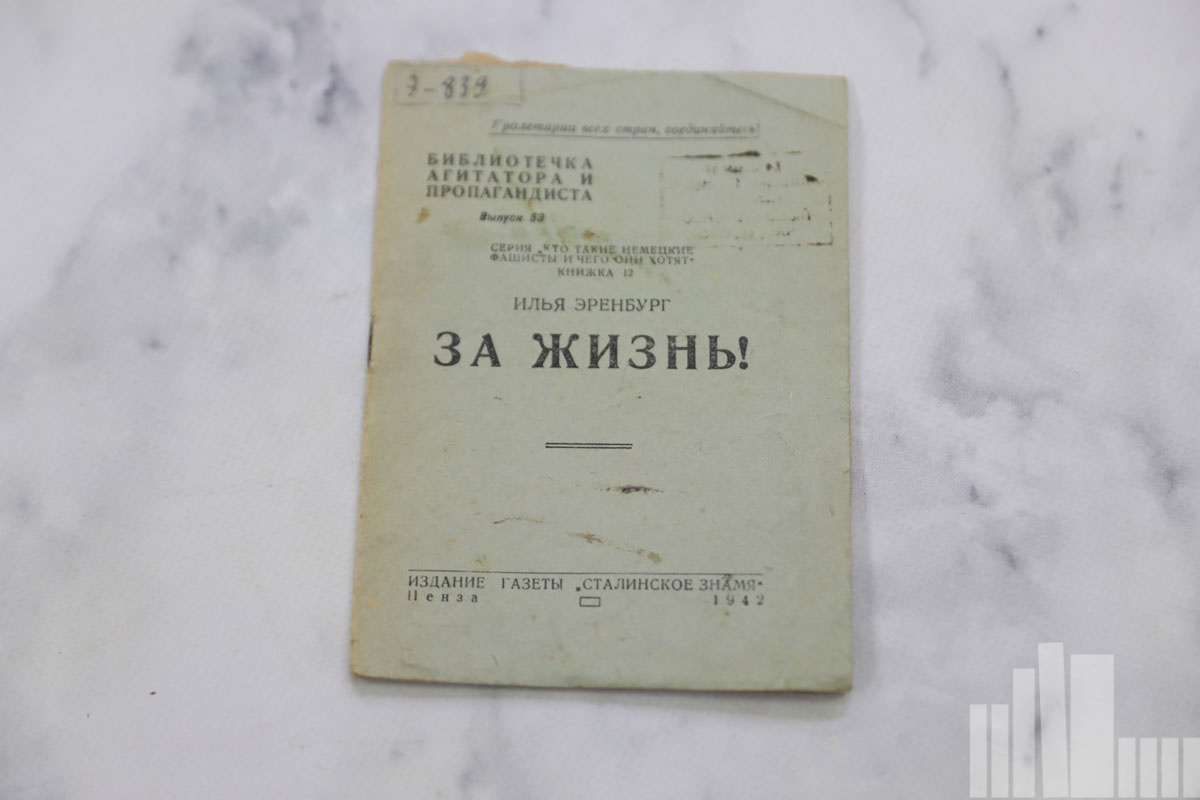

Особенно большую роль в битве за поднятие морального духа советских людей сыграла публицистика Ильи Эренбурга. Партизаны в тылу врага охотно обменивали пистолет-пулемет на пачку вырезок его статей. Он проявил гениальную способность перелагать ненависть советского народа к фашистам на язык едкой прозы и интуитивно уловил чувства, которые испытывали простые советские люди. Невероятный успех публицистики И. Г. Эренбурга был основан, как указывают многие мемуаристы, на ежедневной огромной, квалифицированной и кропотливой работе с источниками информации, постоянном изучении колоссального массива документов, писем и свидетельств, к чему прилагались безупречное знание немецкого языка, широкий кругозор и чрезвычайно развитые аналитические способности.

За годы войны Эренбургом было опубликовано около 1,5 тыс. статей и памфлетов которые составили после войны четыре объемистых тома под общим названием «Война».

На выставке можно познакомиться с памфлетами Ильи Эренбурга, опубликованными в журнале «Краснофлотец»:

Эренбург И. Бешеные волки // Краснофлотец, 1941. № 14.

В каждом из памфлетов, на основе достоверных биографических сведений, даны характеристики немецких вождей:

«Адольф Гитлер»: «В далекие времена увлекался живописью. Таланта не оказалось, как художника забраковали. Возмущенный воскликнул: «Увидите, я стану знаменитым». Оправдал свои слова. Вряд ли найдешь в истории нового времени более знаменитого преступника»:

«Доктор Геббельс»: «Гитлер начинал с картинок, Геббельс с романов... И ему не повезло. Романов не покупали... Сжег 20 млн. книг. Мстит читателям, которые предпочли ему какого-то Гейне».

«Маршал Герман Геринг»: «До прихода Гитлера к власти суд отобрал у Геринга ребенка – признан невменяемым. Гитлер доверил ему 100 млн. покоренных людей».

Огромное воздействие на читателей оказывала и патриотическая публицистика А.Н. Толстого. Уже в первой своей статье «Что мы защищаем», появившейся в «Правде» 27 июня 1941 года, писатель последовательно проводил мысль о том, что героизм и мужество русского народа складывались исторически и эту «дивную силу исторического сопротивления» еще никому не удавалось одолеть. Патриотическое звучание статей А. Толстого еще более усиливается оттого, что свои мысли он подтверждает конкретными историческими фактами, высказываниями о доблести русских воинов известных историков, полководцев, государственных деятелей.

Каждая страница военной публицистики А. Н. Толстого проникнута мыслью о небывалой мощи Советской России. В полную силу мотив величия нашей страны прозвучал в его статье «Родина», опубликованной 7 ноября 1941 г. одновременно в «Правде» и в «Красной звезде». Пророческие слова писателя «Мы сдюжим!» стали символом борьбы советских воинов.

Особенно активно выступал А.Н. Толстой в центральной печати в дни сражений за Москву. Его статьи появлялись также в республиканских и областных газетах: «Ленинградской правде», «Горьковской коммуне», многократно издавались отдельными сборниками. Очерк «Смельчаки», напечатанный 24 июля 1941 года в «Красной звезде», за время войны был издан 35 раз на 17 языках народов СССР общим тиражом 2 млн. 720 тыс. экземпляров.

Неоднократно встречался писатель с участниками боев. Именно на основе его бесед с воинами, среди которых был и Константин Семенович Сударев, погибший 2 марта 1942 г. в боях под Орлом и посмертно награжденный орденом Отечественной войны 1-й степени, созданы «Рассказы Ивана Сударева» – самые значительные произведения А. Толстого в годы Великой Отечественной. К написанию рассказов, с наибольшей полнотой отразивших героизм советского воина, его несгибаемый характер, писатель приступил в августе 1942 г. и тогда же пять из них – «Ночью в сенях на сене», «Как это началось», «Семеро чумазых», «Нина», «Странная история» – были опубликованы в «Красной звезде». Последний рассказ из этого цикла «Русский характер», получивший наибольший читательский отклик, появился в этой же газете 7 мая 1944 г. Он явился своего рода ответом на многочисленные выступления за рубежом в годы войны, посвященные разгадке «таинственной русской души».

Опубликованные в «Красной звезде» статьи А. Толстого «Кто такой Гитлер и чего он добивается», «Я призываю к ненависти», «Лицо гитлеровской армии» несли такой обличительный заряд, что Геббельс вынужден был оправдываться, заявляя, что писатель «бессовестно лжет». Статья была столь важной, что ее незамедлительно, в тот же день, передали на иностранных языках по всему миру.

На выставке представлены статьи А. Толстого:

Толстой А. Подлость палачей // Сталинградская правда, 1943. - № 147 (4 августа).

Толстой А. Коричневый дурман // Краснофлотец, 1943. - № 15.

Среди статей и очерков, призывавших к мести гитлеровцам, особое значение имел очерк М. А. Шолохова «Наука ненависти», появившийся в «Правде» 22 июня 1942 года.

В основе произведения беседа писателя с лейтенантом Герасимовым, побывавшим в плену и рассказывающим историю своей жизни. Из своих испытаний Герасимов вынес ненависть, которую он сам осознает как «озверение», но и как единственно возможный выход, как путь к освобождению от насильников и варваров, которые стремились поработить Россию: «… я ненавижу фашистов за все, что они причинили моей Родине и мне лично, и в то же время всем сердцем люблю свой народ и не хочу, чтобы ему пришлось страдать под фашистским игом. Вот это-то и заставляет меня, да и всех нас, драться с таким ожесточением, именно эти два чувства, воплощенные в действие, и приведут к нам победу. И если любовь к Родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть мы носим на кончиках штыков».

Острое чувство времени трансформировалось в годы войны не только в газетных жанрах, но и в стихах, регулярно публиковавшихся в газетах, журналах, звучавших по радио. Даже в самых жарких сражениях бойцы не расставались с полюбившимся томиком стихов К. Симонова «С тобой и без тебя», с «Василием Теркиным» А. Твардовского, со стихами М. Исаковского «В лесу прифронтовом», «Огонек», А. Суркова «В землянке», многими другими, ставшими популярными песнями.

На выставке экспонируется поэма

Твардовский А. Василий Теркин: Книга про бойца. Ч. 2-я. // Красноармеец, 1943. - № 2 (январь).

Твардовский называл свое произведение не поэмой, а «Книгой про бойца».

Герой по имени Василий Теркин появился в поэзии еще в конце 1930-х годов, во время советско-финской войны. Тогда газета Ленинградского военного округа «На страже Родины» публиковала фельетоны о смелом советском воине. Тексты о Васе Теркине сочиняли Николай Щербаков, Цезарь Солодарь, Николай Тихонов, Виссарион Саянов, Сергей Вашенцев и другие писатели. А Александр Твардовский выпустил к этой серии предисловие.

Герой полюбился красноармейцам. В специальный раздел «Прямой наводкой» они присылали о Теркине заметки, которые сочиняли сами. Когда советско-финская война закончилась, Твардовский задумал целую книгу о приключениях Василия Теркина. Однако фельетоны из газеты «На страже родины» были легкими и развлекательными, поэт называл их «отвлеченно-сказочным материалом». А новая поэма должна была стать более серьезным произведением.

С конца 1940 года Твардовский уже работал над поэмой, создал главу «Переправа». Однако 22 июня 1941 года он уехал на фронт - работать военным корреспондентом. «Теркина» пришлось отложить. Первые главы «Василия Теркина» вышли в газете Западного фронта «Красноармейская правда» в сентябре 1942 года. Они быстро стали популярны, и поэму начали перепечатывать другие издания: газеты «Комсомольская правда», «Литературная газета», «Известия», «Правда», журналы «Знамя», «Крокодил» и «Красноармеец». Отрывки произведения читали по радио. С фронта Твардовскому присылали письма. Некоторые читатели полагали, что Теркин — реальный человек, и просили его контакты для переписки. Другие присылали свои ответные стихи и идеи новых приключений для героя. В 1943 году Твардовский планировал закончить поэму, но продолжил работу после многочисленных обращений. Последние главы он создал в мае 1945 года.

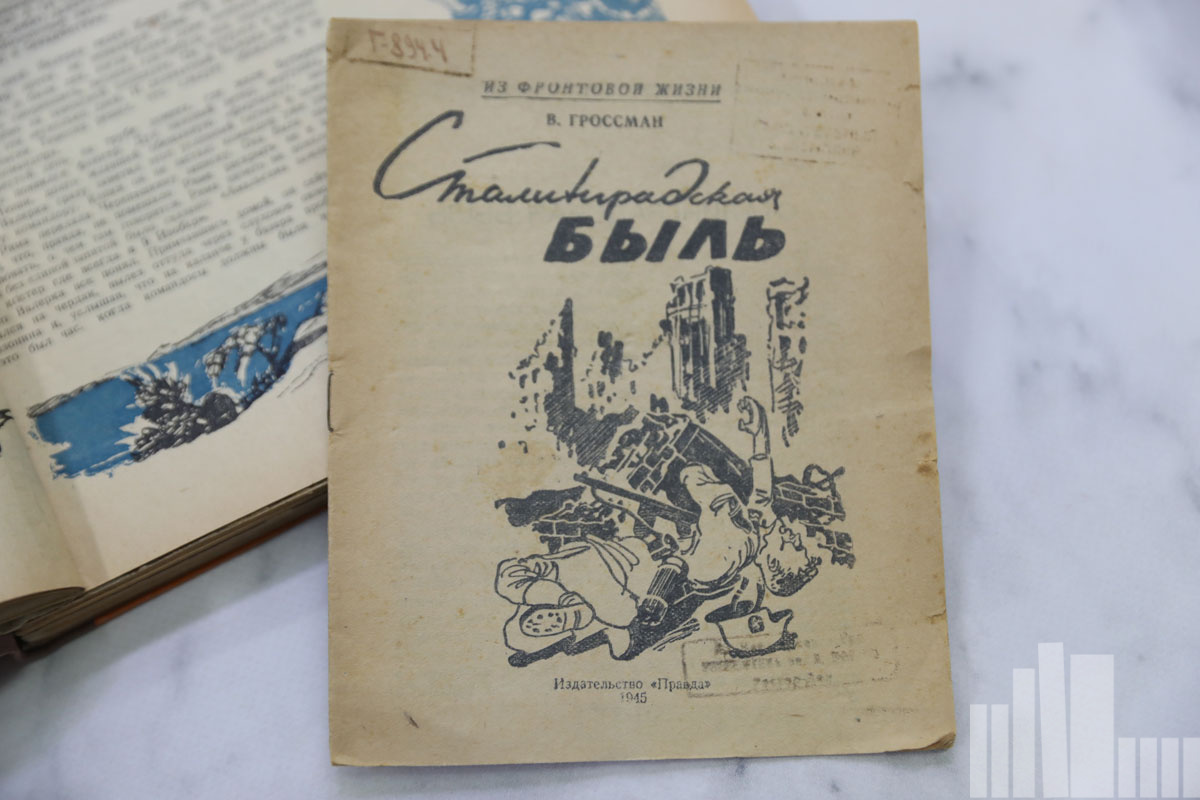

Много писали военные газеты и журналы о невиданном вандализме гитлеровцев, устроивших лагеря смерти на временно захваченной ими территории: в Майданеке, Бежице, Треблинке и других местах. На выставке эта тема представлена рассказом Рейзмана С. «Комбинат смерти» в Треблинке (журнал «Огонек», 1945, № 9) и очерком Гроссмана В. «Гитлеровская Германия – тюрьма народов» (журнал «Красноармеец», 1945, № 2-12).

В ходе войны, несмотря на потерю больших производственных мощностей в ее начале, Советский Союз выиграл экономическое противоборство с Германией и ее сателлитами. И это благодаря поистине трудовому подвигу тружеников тыла. «В военное время – работать с удесятеренной энергией!», «Пусть идут на фронт нескончаемым потоком эшелоны с вооружением и боеприпасами!», «Больше металла, больше танков – ближе к победе» – эти призывы стали постоянными на страницах газет и в радиопередачах. По всей стране развернулось патриотическое движение по сбору средств на боевую технику Красной Армии. Средства массовой информации оперативно освещали поступление народных средств в фонд обороны. На полях сражений громили фашистов танковые колонны «Тамбовский колхозник», «Московский колхозник», «Архангельский колхозник», «Рязанский колхозник», «Ивановский колхозник», «Колхозник Грузии», «Колхозник Узбекистана», а также авиаэскадрильи, подводные лодки и катера. За счет средств населения были построены и переданы защитникам Отечества более 2,5 тысяч боевых самолетов, несколько тысяч танков, более 20 подводных лодок, много другой военной техники.

«Все для фронта! Все для победы!» – под таким призывом печатались материалы о трудовых достижениях в тылу. Печать немедленно поддерживала все патриотические почины по увеличению выпуска военной продукции, по созданию трудовых бригад, боровшихся за досрочное выполнение производственных заданий. Со страниц центральных, местных и военных газет о патриотизме советских людей, о повседневной помощи, которую они оказывают фронту, рассказывали фронтовые и тыловые газеты.

Война затронула население страны всех возрастов. Вчерашним девочкам и мальчикам буквально в одночасье пришлось повзрослеть: кто-то стал работать в тылу наравне со взрослыми, кто-то ушел в партизаны. Вместе с читателями изменились и детские издания. Одной из ведущих газет в вопросе патриотического воспитания школьников военных лет стала «Пионерская правда». С началом войны в детской газете появились рубрики «От Советского информбюро» и «Всемирный телеграф» с международными политическими новостями. Газета была в числе тех изданий, которые ЦК комсомола переправлял за линию фронта. Этим занимался 10-й отдел ЦК ВЛКСМ.

В годы войны продолжали выходить журналы «Вожатый», «Пионер», «Костер», «Дружные ребята», «Мурзилка».

В каждом номере любого детского печатного издания было место подвигу. Шестеро пионеров были удостоены звания Героев Советского Союза: Леня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова, Боря Цариков, Александр Чекалин. Все посмертно. Школьники читали о них статьи и сбегали из домов, приписывали себе лишние года на призывах, писали прошения взять на фронт.

Практически во всех изданиях появились рубрики: «ВРЕМЯ ВОЕННОЕ! ЗА РАБОТУ, РЕБЯТА!», которые публиковали такие советы: «Плотно завесьте окна. Чтобы ни щёлочки не осталось! Чтоб ни искорки света на улицу не попало! Помни, что на огонёк может прилететь враг»; «Поработайте на огороде. Помогите собрать картошку. Принесите еду тем, кто работает в поле. Зорко сторожите хлеб нового урожая. Ни зёрнышка врагу, ни картофелинки» и т.д.

Но, рядом с ними печатались вполне мирные произведения: стихи С. Михалкова, рассказы Н. Носова, В. Каверина, Б. Полевого и т.д.

Среди экспонируемых на выставке произведений:

Полевой Б. Сын полка // Вожатый. 1943. № 1.

Идея написать повесть о ребенке, которого приютили солдаты действующей армии, появилась у Катаева в 1943 году. В то время он работал фронтовым корреспондентом и однажды увидел мальчика в солдатской форме, который был найден разведчиками в блиндаже. Мальчика взяли в часть, где он адаптировался и стал как родной для солдат. Повесть была написана в 1944 году, когда во фронтовых окопах находились 3 500 детей до 16 лет, сражавшихся рядом со взрослыми. Катаев посвятил своё произведение брату Евгению и сыну Павлику

Впервые повесть была опубликована в 1945 году в журналах «Октябрь» и «Дружные ребята» и почти сразу же была включена в школьную программу.

Каверин В. Два капитана // Краснофлотец. 1943. № 17-18 (сентябрь).

Создание романа «Два капитана» началось со встречи Каверина с молодым учёным-генетиком Михаилом Лобашёвым, которая произошла в санатории под Ленинградом в середине 1930-х годов. «Это был человек, в котором горячность соединялась с прямодушием, а упорство — с удивительной определенностью цели, — вспоминал писатель. — Он умел добиваться успеха в любом деле». Лобашёв рассказал Каверину о своем детстве, странной немоте в ранние годы, сиротстве, беспризорничестве, школе-коммуне в Ташкенте и о том, как впоследствии ему удалось поступить в университет и стать учёным. Еще одним прототипом главного героя стал Самуил Яковлевич Клебанов, летчик, первопроходец ненецких трасс, шеф-пилот Северного управления Аэрофлота. За первые три месяца войны он совершил 23 боевых вылета, в том числе 8 ночных.

Изначально жанр книги был определен как повесть. С августа 1938 года ее печатал детский журнал «Костер», а с января 1939 — «Литературный современник». В обоих журналах публикация завершилась в марте 1940 г.

Поздней осенью 1941 года, когда Ленинград находился в кольце вражеской блокады, радиокомитет города обратился к писателю с просьбой выступить с обращением к комсомольцам Балтики от имени… Сани Григорьева. По городскому радио тогда читали главы из «Двух капитанов».

Каверин возразил: «Это же литературный персонаж, которого нет на самом деле!». Ему ответили: «Ну так что же? Это ничему не мешает. Пишите так, как будто фамилию вашего литературного героя можно найти в телефонном справочнике».

И Каверин согласился. Он написал обращение к комсомольцам Ленинграда и Балтики, которое передали по радио. В нем рассказал о боевых буднях своего персонажа и призвал бороться с врагом. В ответ на имя Григорьева посыпались письма, дышавшие уверенностью в победе, — настолько искренне читатели верили в реальное существование полюбившегося им летчика.

С 1938 года переиздавался более 120 раз, переведен более чем на 10 иностранных языков.

Кассиль Л. Дорогие мои мальчишки // Вожатый. 1945. № 1-12.

Повесть «Дорогие мои мальчишки» написана в 1944 году. Обращаясь к юным читателям Л.Кассиль писал: «Для вас, друзья, для вас, дорогие мои мальчишки и девчонки, написал я в дни Великой войны эту книгу. В ней рассказывается о ваших сверстниках, о мальчиках и девочках, которые вместе с нашей Родиной стойко выдержали горькие испытания и, как ни бушевала буря, как тяжко ни приходилось им порой, учились, работали и не расставались с самыми заветными мечтами.

Мне очень хочется, чтобы из этих мальчиков и девочек – и из вас тоже выросли сильные люди с отважным сердцем, ясной головой, умелыми настойчивыми руками и доброй душой, которая ни за что на свете не примирится со злом и несправедливостью.

Может быть, и вам пригодится в жизни боевой клич моих мальчишек:“Отвага, Верность, Труд – Победа!”».

Повесть «Дорогие мои мальчишки» многократно переиздавалась на русском языке, была переведена на языки народов СССР. Во Франции она вышла в серии, включающей самые известные детские книги всех стран. Книга была также переиздана в Польше, Болгарии, Югославии и Чехословакии.

Правдивой летописью войны стала фотопублицистика. Зрительное восприятие всего, что происходило на фронте и в тылу, оказывало самое сильное воздействие.

Снимки известных фотокорреспондентов навсегда сохранят, через какие испытания, лишения, утраты шел к победе советский народ. Корреспондент фотохроники ТАСС Я. Халин увековечил подвиг советского солдата Алексея Еременко всего за несколько мгновений до его гибели. В своих воспоминаниях он писал: «Военный корреспондент, кем бы он ни был – сотрудником дивизионной газеты или прославленным советским писателем – он прежде всего был воином и нес все тяготы войны, не зная отдыха в походах. На машине ли, верхом ли на лошади, а нередко и пешком, он спешил с одного участка боя на другой. А если нужно, если этого требовала обстановка, военный корреспондент заменял выбывшего из строя командира подразделения и руководил боем».

По воспоминаниям военных фотографов, каждый вечер спецкорреспонденты центральной прессы договаривались, кто куда поедет, чтобы охватить как можно больше фронтовых участков. Все понимали, что это нужно для истории.

Фотокор газеты «Известий» Леонид Кудреватых вспоминал: «5 мая 1945г., в День советской печати, к зданию Рейхстага съехались военные спецкоры. Здесь собрался многолюдный журналистский корпус. Военные корреспонденты измерили самые дальние пути войны. В трудные для страны минуты они были под Москвой и в Ленинграде, на Волге под Сталинградом и на Кавказе».

Леонид Кудреватых стал одним из немногих советских спец-корреспондентов, кому удалось попасть в кабинет Гитлера и лично увидеть бездыханное тело главного нациста – фюрера. Кроме того, он запечатлел подписание акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, с которым можно ознакомиться на выставке:

Так это было: Исторический акт 8 мая 1945 года в Берлине. – Безоговорочная капитуляция Германии: фотохроника // Огонек. 1945. № 20-21.

Штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в Берлине Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. Этот снимок корреспондента газеты «Правда» В. А. Тёмина был удостоен наград в СССР и за рубежом.

Широко известна стала фотография советского солдата, водружающего над взятым Рейхстагом Красное знамя. Это один из серии снимков, сделанных спец-фотокорреспондентом Евгением Халдеем по заданию ТАСС, на крыше Рейхстага среди несколько ранее водруженных знамён.

Во мире было хорошо известно имя Евгения Халдея. Все 1 418 дней войны он прошел с фотокамерой от Мурманска до Берлина. Участвовал в освобождении Севастополя, в штурме Новороссийска, Керчи, в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии. Снимал в Харбине и Порт-Артуре. Его снимки, времён Великой Отечественной и Нюрнбергского процесса, обошли весь мир, были напечатаны во многих учебниках и документальных книгах о войне, энциклопедиях.

На выставке можно ознакомиться с фото Е. Халдея в Берлине 1945 года:

Покоренный Берлин: фото Е. Халдея // Огонек. 1945. № 19.

Поистине неоценима роль советской журналистики в достижении победы над фашизмом. Ее силу вынуждены были признавать даже гитлеровские главари, неоднократно заявлявшие, что советская пресса «действует очень умело». В своей статье «Роль писателя» Илья Эренбург писал, что «война стала жестокой проверкой совести каждого. Я не стану сейчас говорить о том, как ее выдержал тот или иной писатель. Ее выдержала наша литература. <…> Я не побоюсь быть старомодным и напомнить, что все большие книги написаны кровью. Это стало ясным в дни войны. Писатели сделались необходимыми народу. К их голосу с волнением прислушиваются миллионы, и в мире, заполненном грохотом, громыханием танков, разрывами снарядов, ревом сирен, отчетливо слышен слабый человеческий голос — друга, совести, поэзии.

Как бы ни готовилось государство к войне, человеческое сердце не может быть к ней готовым. Нельзя себе представить войну накануне войны. Солдат, идя в бой, как бы видит мир впервые. Я напомню вам о наших юношах, о вере в братство, о книгах и мечтах довоенных лет. Когда враг напал на нашу страну, поднялся народ. Люди знали, что нельзя уступить насилию. Но в сердце каждого был хаос: твердь еще не отделилась от воды, свет от мрака. Писатели помогли народу найти себя. Они помогли каждому человеку прочувствовать до конца, осознать происходящее. Для того чтобы идти в атаку, мало разума, нужны большие чувства. Не будет преувеличением сказать, что войну поддерживает возмущенная совесть народа. Писатели помогли понять сущность этой войны, природу того зла, которое обрушилось на нашу страну».